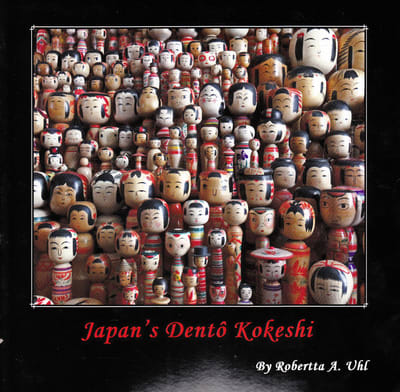

Japan's Dento Kokeshi という本が出た。

コケーシカさんのブログで、見つけて、週末に、鎌倉に行った時に、GETした。

こけしには、大きく分けて、古くからある伝統こけしと、新しいデザインの創作こけしがある。

どちらがいい、悪いという話ではないが、本書は、伝統こけしの方の英語版入門書である。

作者は、ロベルタ(良場田)さんという方で、1983年の少女時代に、沖縄に初来日されたという。

米軍人の娘さんだったのだろうか。

そして、日本の郷土玩具、特にこけしに魅せられ、永年収集を続けてきたという。

そして、今般、本書を出版。

豪華すぎず、簡素過ぎず、ちょうどいい塩梅に仕上がっている。

収集を始められてから、30年ぐらいということだから、比較的新しいこけしが中心だが、骨董屋で、古いものも、時々入手されているようだ。

各系統毎の説明が、バランスよく、ビジュアルに、説明されていて、ひじょうにわかりやすい。

特に、日本人では、訳しにくい言葉を、平易な英語で訳してくれているのが嬉しい。

例えば、

Futae-maburta = Western double eyelids,

Hitoe-mabuta = Asian single eyelids(そうか!一重まぶたは、亜細亜人の特徴なのか!),

Maru-bana = Round nose,

Neko-bana = Cat nose,

Tare-Bana = Dropping nose,

Namida-bana = Teardrop nose,

Ware-bana = Split nose,

Ni-fude-nose = Nose painted with two brush strokes,

Bachi-bana = Shamisen pick nose

Shishi-bana = Lion nose etc.

たぶん、ご自分で考えられたのだろう。

全般的に使われている英語も平易。

こけし工人さんの店にも、熱心に通われていたようで、写真や、色紙なども、紹介されている。

各系統の特徴や、技法などにも、説明が加えられ、これ一冊読めば、伝統こけしの基礎はOK!

ということで、誰に勧めたらいいかわからないが、ロベルタさんの熱意に拍手である。