・青春18きっぷ春の旅「富岡製糸場への道」の続きです。

なんだか些細なところで、自分の感性の衰えのようなものを感じたりしませんか。

ずっとこの場所を訪れてみたかったのに、なんだかさほど「わぁ、とうとう来た~!!」みたいな感動がなかったのです。

自分の中の感動メーターが衰えてしまったのかと思いました。

一番ここに来たかった頃はいつかと言ったら、それは「青天を衝け!」を見ていた頃・・・・ではなくて、2017年の頃でした。

結局バスで行った「まったく無理をしない「四万温泉旅行記」その1」の時、高崎から富岡に行って、「富岡製糸場」を見学してからと言う計画を立ててみたものの、なんたって老人(母)と病み上がり(スノウさん)を連れての旅行なので、あっちこっちに振り回してはと思って諦めたのでした。

やっぱり7年も経つと、その時の気持ちも薄れてしまったのでしょうか。

ああ、たった7年だっていうのに、母は認知症になってしまうし、スノウさんはいなくなってしまったのよね。

あっという間の7年でも、やっぱりその7年は大きかったですね。

と言う話はさておいて、先月、やはりその場所を訪れていた姉が、「ガイドツアーに参加して良かったわ。聞かなきゃ分からなかったことがいっぱいだったもの。」と言っていました。

最初は、学ばなくても良いから好き勝手に回ろうと思っていた私たちでしたが、行ってみたら、やはりそれに参加したくなってガイドツアーで回りました。

それは正解だったような気がします。

レンガの積み方には、フランス式とかイギリス式があるのだとか、色が違うのはデザインではなくてムラだとか(瓦を焼く窯元が焼いたのだそうですね。)、まじめなお勉強モードの解説だなぁと思いつつ、けっこう楽しかったです。

東置繭所です。

西置繭所も含めて国宝なんですね。

下のレンガ、一番下の方が長い&長いって積み方がイギリス式だったかな。長い&短いの積み方がフランス式かな。

乾燥場は、今修復中。

実はこの工事の看板の写真をみな丁寧に撮ってきました。

後で電卓をはじこうかなと思って(笑)

創業年の「明治五年」が刻まれています。

女工館です。

天井などに工夫があるらしいです。聞かなければ、何も思わずスルーするところでした。

診療所などの何となく写真を遠慮してしまったところや、首長館(ブリュナ館)など上手く撮れなかったところはスルーしまして、やはり圧巻だったのは国宝繰糸所です。

かつてここに女工さんたちが・・・・・

ガイドさんが××年にすべての操業が停止しましたと言った時、ジーンとしました。

栄枯盛衰・・・・こんな所にもそれがあるのですね。

機械音ではあるけれど、まさに「兵どもの夢のあと」ではないですか。

この××年って何時って言ったのかなと、ウィキ様で調べたら、なんと1987年、西暦で言うと「昔」っていう気もするけれど、昭和62年なのよね。

ついこの前じゃんって、私は思います。

そして世界遺産に登録されたのは2014年。この年、多くの人がこの場所を訪れたそうです。(年間133万人以上)

ところがその3年後には、その半数に落ち込んだそうです。

コロナ禍の時は、もっと悲惨な数字。

いろいろと考えさせられる数字だと思います。

老朽化が酷くて、非公開部分が多いのも少々厳しいかもしれません。だけどそれを修復するのには100億の予算がかかっていくわけで、だけど観光客が激減していて。。。

なんか負の悪循環ですよね。

人は「世界遺産」と言う言葉だけではやっては来ないのですよね。

その街自体に魅力が無ければね。

きっとこの先、地域の人々は知恵を出し合って挽回していくと信じています。

シャッター通りと勘違いされるような古い通りのテコ入れとか、由緒あるお店の見せ方とか、街全体で考える余地もあるし、ちっとも柔らかくならない繭玉のパフよりも、ハンカチサイズのマッサージクロスを手ごろな値段で売るとか、ネット販売でも、30000円以下は800円の送料がかかるなんて馬鹿なこと言うなよと言うような意見を出すとかね、いろいろあるんじゃないのかって思います、私でも。

でもなんか、笑っているように見える・・・・

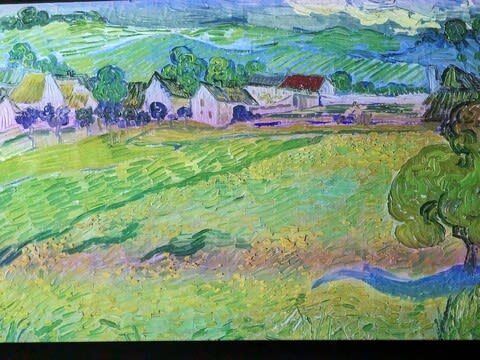

富岡製糸場は小高い丘の上にあるのですね。そこから見た風景です。

緑のフェンスがあって、そこをよけながら撮った写真ですが、少々陰が入ってしまいました。

美しい風景です。

ガイドツアーが終わって、お土産などを買ったら、もうここを後にしてしまいました。

後からHPの地図を見たら、かなり見逃したような気がしました。

だけど私は繰糸所を見られたので満足しました。

バイバイです。

最近、ドラマの感想から離れてしまっていますが、きっとそのうち「今頃かよ。」と自分に言いながら、まとめて書くかもしれません。

とりあえず今はこの旅行記の続きです。

畑に詳しい方から見たら、「何じゃ、この畝は。」と言う感じだと思いますが、けっこうヨロヨロです。今の私には限界~(;^_^A

畑に詳しい方から見たら、「何じゃ、この畝は。」と言う感じだと思いますが、けっこうヨロヨロです。今の私には限界~(;^_^A

「3.11」から12年。すると、今、中学1年生だった少女が、2011年だった頃は乳飲み子だったのです。もちろん何の記憶もありません。その子の父と母が、「あの時はね。」......

「3.11」から12年。すると、今、中学1年生だった少女が、2011年だった頃は乳飲み子だったのです。もちろん何の記憶もありません。その子の父と母が、「あの時はね。」......

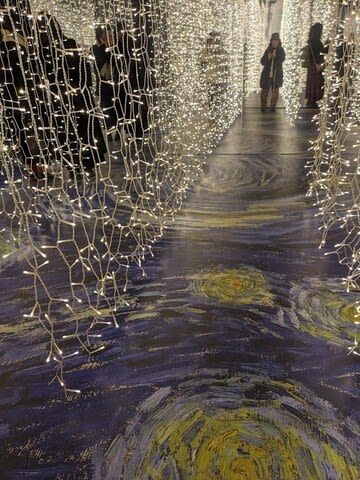

今日は暖かく、散歩日和でしたね。私はお散歩ではなく、午前中は整形外科に行き、ヒアルロン酸の注射を膝に打ってきました。その後は、仕事をお休みしている夫と待ち合わせをして、ランチ......

今日は暖かく、散歩日和でしたね。私はお散歩ではなく、午前中は整形外科に行き、ヒアルロン酸の注射を膝に打ってきました。その後は、仕事をお休みしている夫と待ち合わせをして、ランチ......

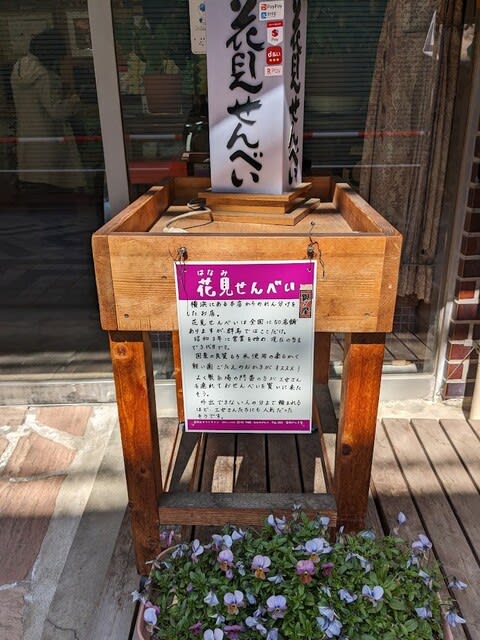

夜になったら素敵なお酒を飲む場所に代わるのでしょうか。

夜になったら素敵なお酒を飲む場所に代わるのでしょうか。

昨日、友人と話していて、しみじみと「ねえ、もう2月は終わってしまうんだよ。信じられないんだけれど。何をしていたのかなぁ、私。」と言いました。今年の私は「2月は逃げる」そのもの......

昨日、友人と話していて、しみじみと「ねえ、もう2月は終わってしまうんだよ。信じられないんだけれど。何をしていたのかなぁ、私。」と言いました。今年の私は「2月は逃げる」そのもの...... 映画

映画

ドラマ

ドラマ

お芝居

お芝居

読書

読書

漫画

漫画

お出かけ日記

お出かけ日記 その他の日記

その他の日記