これは、別に二人の母たちが老いてしまったから読もうと思ったわけではありません。

じゃあ、なぜ読もうと思ったのか・・・・

それが記憶がない。もうそれだけで読む資格が十分では(笑)

たぶんXからの情報なのかもしれません。次に読む本の情報を、意外とそこから得ているのです。

私はもう白秋を生きる人。つまり俗にいうシニア。

興味があるじゃないですか。「どう老いるか」なんて。

でも読み始めて、思っていた本ではなかったと思いました。

それは「がっかりした」と言う意味ではありません。

著者も言っています。

これは如何にしたら老いを止めるのか、もしくは遅らせることが出来るのかとか、楽しい老後はこうあるべきと言う本ではないと。

介護施設の医師として働いた時の経験話が、すこぶる今の私には役に立ちました。これはずばり二人の母たちに対してです。

その中でも、アルツハイマー型認知症は多幸感が高くて穏やかでニコニコしている人が多いと言う文には、頷き納得するものがありました。それはずばり我が母上がそうだからです。認知は進んでしまいましたが、攻撃性もなく可愛いおばあちゃんをやってます。

そして共鳴することがたくさんありました。

思っていたことを具体的に言葉にしてくださっている本に出合うと、「そうそう。そうなんだよね !!」ととっても嬉しくなるのです。

「老い」と「死」は逃れられない人生の約束なのです。

受け入れる。それが一番の対処法で、そこからさまざまな残った人生の生きていく知恵が生まれてくるのだと、私は思っているのです。

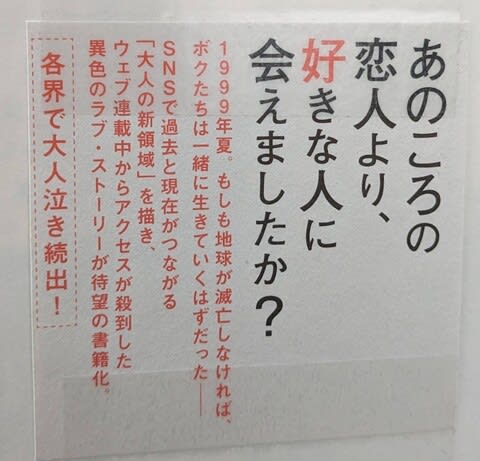

この著者も言っています。帯に書いてある『老いの現実を知る』『医療の幻想を捨てる』『健康情報に踊らされない』『あきらめが幸せを生む』は大事なことだと思います。

私のようなお年頃の人のランチ会。

飲んでいるサプリ自慢が時々出てきます。

私的にはつまらない話題です。一番とんでもないのは、「最近××を飲んでいるのよ。効果があるような気がするの。どう?」と感想を求められることです。

「そんな即効性があるわけじゃないんでしょ。分からないわ。」とは言いますが、「効果ないんじゃない、既に。」と言いたい衝動に駆られるけれど、我慢しています(笑)

薬でも認知症は防げないのに、サプリにそんなに大きな効果があるとは思えないでしょう。

と言うのはあくまでも、私の感想でもあるのですが、この本の中にも、サプリ好きな方や病院に絶大な信頼を寄せている方には、耳が痛いことが書いてあるかもしれません。

でもこの本は今、多くの方に読まれている本だと思います。

アマゾンの、この本の紹介の所には、前文が載せられています。忘れたくないないようなのでコピペしたい衝動にかられますが、やっぱり止めておきますね。気になる方は、そこだけでもお読みになるのも良いかと思います。

お勧めできる本だと思います。

・・・・