映画館内は、ガラガラ。

ぽつん、ぽつんとしか、お客さんがいない。3組~4組??

ディズニーによる映画ということで、

クリスマス前の、賑やかな映画だろうと期待して観に行ったのだが。

『クリスマス・キャロル』 (原題:A Christmas Carol) は、

1843年のクリスマス前に出版された、英国の文豪ディケンズの中編小説。

その原作通りの内容だったが、実写とアニメを融合させた、新しい映像だった。

ジム・キャリーの、どの部分が、どういう風に現われていて、

どこからどこまでが、実写で、どれが、アニメなのか、よくわからなかったが、

3D映像とかで、スピード感はあった。

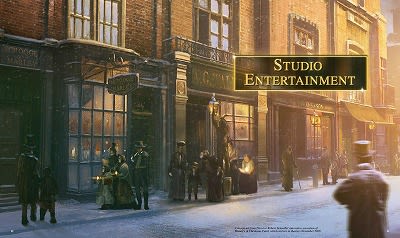

19世紀の冬のロンドンの街並みや人々の暮らしが、精緻に巧みに描かれていて、

「あ、こういう時代、街、好きかも」と、ドキンとした。

クイーンズ・イングリッシュなのだろうか。

とてもわかりやすい、クリアーな発音の主人公(クルージー)。

彼は、「Good afternoon!」と何度も言って、寄付を募りに訪れた人を追い払った。

こういう使い方をするんだ・・・

「うるさい!」とか、「もう、いい!」「だまれ!」「関係ないだろ!」「早く帰れ!」

みたいなニュアンスに使われていた。

私は、クイーンズ・イングリッシュのような(正確にははっきりわからないが)、

あの発音、好きだなぁ・・・

肝心のストーリーについてだが、

私は、キリスト教徒ではないし、一般的仏教徒(無信仰に近い消極的信者)には、

街のイルミネーションや、ツリー、ジングルベル、プレゼントなどに踊らされることはあっても、

クリスマスを心から祝うという、宗教的背景が形成されていないので、心底わかったとは言えない。

外国の文化を遠巻きに見る、そんなかんじだ。

決して、お金持ちではなくても、夢と希望を忘れず、感謝と慈悲の気持ちを持って、

努力をして、前向きに生きよう、ということらしい。

『クリスマス・キャロル』が出版された時代は、

マルクスが、「資本論」を出し、社会が大きく変わろうとしていた頃。

イギリスのあの時代は、まさに活気ある時代。

私は、よく知りもしないのに、理屈抜きで憧れてしまう。

文明開化の影響を受けるには、私の年齢は、あまりにも、時代的に合っていない。

戦後の豊かなアメリカ文化の影響も、生活の中では大きく受けているかも知れないが、

当り前のようになっていて、自覚がない。

社会全体に、アメリカ至上主義みたいなムードは、あったかも知れない。

しかし、今や、お手本とする憧れのアメリカの姿はなく、独自の目標を模索しているように思える。

私はなぜか、あの重厚なイギリス・・・・が、好きなのだ。

遠い昔、生まれて初めて海外を訪れた地も、イギリスだった。

映画で、イキイキと描写されていた街や人々の風情にすっかり魅せられた私は、

あの街に、行きたくなった。

ぽつん、ぽつんとしか、お客さんがいない。3組~4組??

ディズニーによる映画ということで、

クリスマス前の、賑やかな映画だろうと期待して観に行ったのだが。

『クリスマス・キャロル』 (原題:A Christmas Carol) は、

1843年のクリスマス前に出版された、英国の文豪ディケンズの中編小説。

その原作通りの内容だったが、実写とアニメを融合させた、新しい映像だった。

ジム・キャリーの、どの部分が、どういう風に現われていて、

どこからどこまでが、実写で、どれが、アニメなのか、よくわからなかったが、

3D映像とかで、スピード感はあった。

19世紀の冬のロンドンの街並みや人々の暮らしが、精緻に巧みに描かれていて、

「あ、こういう時代、街、好きかも」と、ドキンとした。

クイーンズ・イングリッシュなのだろうか。

とてもわかりやすい、クリアーな発音の主人公(クルージー)。

彼は、「Good afternoon!」と何度も言って、寄付を募りに訪れた人を追い払った。

こういう使い方をするんだ・・・

「うるさい!」とか、「もう、いい!」「だまれ!」「関係ないだろ!」「早く帰れ!」

みたいなニュアンスに使われていた。

私は、クイーンズ・イングリッシュのような(正確にははっきりわからないが)、

あの発音、好きだなぁ・・・

肝心のストーリーについてだが、

私は、キリスト教徒ではないし、一般的仏教徒(無信仰に近い消極的信者)には、

街のイルミネーションや、ツリー、ジングルベル、プレゼントなどに踊らされることはあっても、

クリスマスを心から祝うという、宗教的背景が形成されていないので、心底わかったとは言えない。

外国の文化を遠巻きに見る、そんなかんじだ。

決して、お金持ちではなくても、夢と希望を忘れず、感謝と慈悲の気持ちを持って、

努力をして、前向きに生きよう、ということらしい。

『クリスマス・キャロル』が出版された時代は、

マルクスが、「資本論」を出し、社会が大きく変わろうとしていた頃。

イギリスのあの時代は、まさに活気ある時代。

私は、よく知りもしないのに、理屈抜きで憧れてしまう。

文明開化の影響を受けるには、私の年齢は、あまりにも、時代的に合っていない。

戦後の豊かなアメリカ文化の影響も、生活の中では大きく受けているかも知れないが、

当り前のようになっていて、自覚がない。

社会全体に、アメリカ至上主義みたいなムードは、あったかも知れない。

しかし、今や、お手本とする憧れのアメリカの姿はなく、独自の目標を模索しているように思える。

私はなぜか、あの重厚なイギリス・・・・が、好きなのだ。

遠い昔、生まれて初めて海外を訪れた地も、イギリスだった。

映画で、イキイキと描写されていた街や人々の風情にすっかり魅せられた私は、

あの街に、行きたくなった。