昨日、娘と本屋に行ったついでに衝動買い…

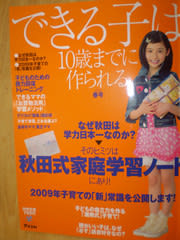

『できる子は10歳までに作られる』という雑誌を買ってきました。

なぜ秋田県は全国学力第一位なのか?

という特集が組まれていて、

なかなか面白かったからです。

秋田県の取り組みは「家庭学習ノート」という

子どもが自分で考え自分で学ぶ力を身に付けさせることを目的としたノート。

好きなことをやるのもよし

苦手なことをやるのもよし

授業の予習復習でも

自分で決めた課題でもよし

自分で自分に問題を出す

というアバウト~な学習ノート。

かなり以前から秋田県の多くの学校で取り組んでいるのだそうです。

このノート…実は私も(名前こそちがいますが)

小学校の頃、取り組んでました。

私の行っていた学校では、だいたいがこの手の宿題でした。

親にすれば、効率悪いし、子どもが好きなことしかしないし…

何だかやっても意味ないように

感じる方もいるのではないでしょうか?

でもこうした学習法を続けている秋田県は、2007年も2008年も

小学校の全国学力テストで1位となったことを思うと、

小学生のほとんどが○○式などの系統学習の学習塾に低学年から

通っていながら学力が伸び悩んでいる大阪の子どもたちについて

何か間違ってないか、何が間違っているのか…?

と思わずにはいられません。

私は、自由でアバウトである程度、子どもまかせの学習法が、

大人が完全に管理していく学習法より何十倍も子どもの学力を向上させる

秘密は、次の点にあると思います。

子どもは機械ではなくて

創造的な人間なのだ…ということです。

何をさせたか、どれだけさせたか、どこまで他の子よりすすんでいるか、よりも

子ども自身が何がしたいか、何を知りたいか、自分に自信があるか、

自立しているか、

大人の目や管理がなくなっても前向きに学習していこうと意欲を持っているか、

読書をするのんびりした時間があるか、

が断然大事なのです。

それってとても非効率的…!親の不安をあおってくれる学習法でもあるのかも…。

効率的…な学習法といえば、

ちょうど幼児を育てている親御さんが

子どもにスプーン持たせるより、親が口に運んだ方が

早いし、栄養も取れる

子どもが自分で靴下をはくのを待ってるより

親がはかせちゃった方が

すばやく用意できるし、

きちんとはける

と考えてしまうのに似ていますね。

勉強も同じで

今の効率を重視することを続けていると、

「お母さんがしなさいと言うから、先生がしなさいというから勉強する」という

自分がない形で

工場の流れ作業のように勉強をこなしていく癖が

ついてしまうのですね。

そういえば、以前、記事にした

東大生に小学校時代についてたずねるアンケートの結果を見ても、のんびりのびのびのアバウト~な家庭教育の子が多かったですよね。

勉強は応援するけど干渉しすぎない

褒めるけど管理しすぎない

が大切なように思います。

web拍手を送る)