それを切り抜いて作りました。

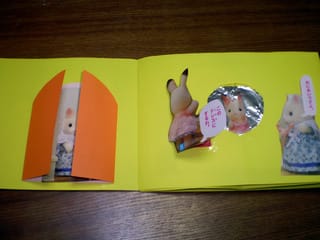

ドアの作り方

ドアの作り方まず折り紙をたて半分に折ります。

いったん開いて、折線に向けて、両開きのドアのような形になるように

たてに折ります。

写真のオレンジの部分です。

折り紙の中に切抜きを貼って、好みでドアのカーブを付けたらできあがり。

鏡の作り方

鏡の作り方本のページをたてに折ります。

折った状態で半円を切り抜いたら、丸い穴が開きます。

穴の反対側のページにアルミ箔を貼ると、鏡ができあがります。

(折った状態で切り、開くとどうなるか、という学習が含まれています)

自分でできるようになる

簡単なポップアップ絵本の作り方を紹介します。

今回は、買われた方がたくさんいると聞いている

めばえの4月号のイラストを使ってポップアップ絵本を作ってみました。

画用紙を(色画用紙)をたてに半分に切ります。

それぞれ横に折って、テープでつなぐと

本の形ができあがります。

幼児にこの本の基本の形の作り方をマスターさせてあげると

自分で物語絵本や、図鑑などを作って楽しみます。

工作をするとき、だいたい10分~15分でできあがることを目安にしています。

web拍手を送る

先日、こんなニュースが目に飛び込んできて、悲しい気もちになりました。

愛知県の中学校の男子生徒16人が、担任の女性教師に対し先生を流産させる会なるものを結成し、

妊娠5か月であった女性教師に対し、椅子のネジを緩め転ぶように仕組んだり、給食に学校にあったミョウバンと食塩を入れる、砕いた赤チョークをはみがき粉などと混ぜたものを車に投げつけるなどを行っていた。

このニュースを聞いて、

ここ数年のテレビのお笑い番組のいたずらのエスカレート振りと、

それに慣れてしまった(子どもが見ているのに…という批判もなくなった)視聴者の姿がだぶりました。

それこそ、食べ物に異物を混ぜる

椅子を緩める

なんて、テレビでは毎日毎日笑いながらやっていること…

それこそ、病気の入院から復帰したばかりの女性芸人を

冷たい水の中に突き落とす

からしやしょうゆやゴミを混ぜて、食べ物をすすめる

なんてテレビでは、見飽きるほど見て、びっくりもせず、

その延長線上に、こうした子どもたちの残酷な集団行動を聞いても

そりゃあ、真似るだろうな…真似ないと思っていたのかな…??

テレビ局も、テレビを見ている側も…と寂しい気もちになりました。

人にはミラーニューロンがあって、

目で見ているだけで、自分も体験したかのように感じ取っていく…

といったことを脳の科学が発見しても、

一方では見せるものをどんどん刺激的で残酷なものにしていって視聴率を取ろうと言う無責任な報道のあり方がまかりとおっている現実はこわいですね。

私がテレビを見ていてこわい!

と感じるのは、子どもがテレビの影響を受けるから、真似るから、

と言うよりも、

テレビとは見ている側の欲望や潜在意識や道徳観などを

映し出す鏡のようなものだと思っているからです。

テレビが私たちの心を真似て作られているとも言えるのかもしれません。

子どもを育てている大人たちの心が、

抑制力を失って、他人の痛みに鈍感になり、善悪の見境がつかなくなっているようで悲しいです。

うちの子はそんなテレビを見せないからいい…と安心していても、

そんなテレビで学習した子たちがいっぱいいる

学校に通っているんですから…

どうあがいても影響は受けますよね。

前回紹介した『こんな子どもが親を殺す』という本を読んで、

子育てをする上で、親が最低限学んでおかなければならないこと、

腹をくくっておかなければならないことがあるな~

と感じました。

親殺しをした子たちは、

親の期待に応えたい

という思いを抱いて、親の意向にそって生きようとした子らです。

親から押し付けられた思いに反発できず、

期待に応えられない自分に絶望しながらがんばり続けた結果、

暴発しています。

優等生が暴発して親を殺害するにまでいたったケースでは、

小学校時代の成績はトップクラスで、

中高一貫の有名私立進学校に入学したものの、

中学では思ったように成績が伸びず

親から叱咤激励されている背景があります。

親の期待を重圧と感じても

「いい子」「優等生」というのは、

親の欲望を満たそうとする傾向が強いから、

何としても親の期待に応えようとしてがんばり続ける…

でも、なんとかがんばって合格した学校では

みんなできる子ばかりで、成績で伸び悩むときがきます。

期待に応えようと無意識に子どもらしい感情を押し殺したまま

どんどん追い詰められていったとき、

幼少期から抑圧していたものが暴発することになったのです。

私もわが子が幼い頃、近所の子の勉強を見ていると、

「先生のお子さんなら、いつでも教えてもらえて、そりゃあできるにきまっている。将来が楽しみですね。」と口々に言われ、

わが子=できて当たり前

という思いを周囲から抱かれる中で成長する子どもたちのことを

思うと、胸が苦しくなりました。

子どもをのびのび遊ばせたいと思っても、周囲からそうした目で見られると

失敗が許されない気もちになって、ビクビクしてきます。

「他人の子に教えておきながら、あそこの子の成績~よ」なんてうわさされる

いや~な想像までしてしまいました。

それで、これはまずいな~と感じ、ここは腹をくくって、

子どもは子ども

私は私

私は教えることが好きだから教えているだけ…

自分の子に対して、教えている立場で成績の悪い子だと恥ずかしい、できていてほしい…という思いは手放そう。

先回りして完成品にせず、

うまくいかないこと、できないことにぶつかって、自分で欠如感を感じて

進んでいけばいい。

子どもにどんなことが起きても、

他人からどう見られるかなんておびえる必要はないし、

子ども育てるからにはそれくらい強くならなければ…

と自分に言い聞かせました。(言い聞かせた…というからには、

私もエゴの塊だったんですが… )

)

自分を自分で教育する感じです…。

娘や息子が小学生の時は親の期待を押し付けちゃいけない…自分のエゴで子ども振り回しちゃいけない…と意識しすぎて、

最低限の学校の宿題のような勉強すら「しなさい」と言うのをためらっていたのは、ちょっと失敗でしたが…

それでも何とかなるものですね

大きくなるにつれ

勉強することは大好き♪という子どもたちに

育ってくれたのでホッ としてます。

としてます。

親が子どもに期待するのはごくあたり前のこと。

でもその気持ちが暴走するままにまかせるのでなくて、

いつも自分の心を見つめなおし

子どもへの思いを澄んだきれいなものにしていく努力が大切ですね。

という本を読みました。

気鋭の精神分析医が、続発する「親殺し」の事件の

背景にあるものを、ていねいに読み解いていく本です。

親子のあり方だけでなく、幼児教育との関連も深いものを

感じたので、こちらのブログの記事で取り上げさせていただくことにしました。

著書は、

1章 ひきこもりの親殺し

2章 母殺し

3章 優等生の暴走

の3章からなっています。

タイトルだけ見ると、3章の『優等生の暴走』で取りあげられている事件だけが、親の子への期待、教育のあり方が

残酷な事件の引き金となったケースのように見えますが、

1章の『ひきこもりの親殺し』では、両親が教員という学習面での無言の重圧が事件の鍵をにぎっていますし

2章の『母殺し』では、

教育熱心な母、父の影の薄さ、出来のいい兄弟との比較が、母殺しの事件のキーワードとも言えるので、

親殺し事件と教育のあり方は切っても切れない関係のように

思います。

この本で取り上げられている最近世間を騒がせた事件

水戸のひきこもり(2004年 両親を殺した事件)

土浦のひきこもり(2004年 両親と姉を殺害した事件)

東大阪のひきこもり(2004年 両親を殺害した事件)

中一母親殺害(2005年 母親殺害)

稚内母親殺害(2006年 母親殺害事件)

阪大生母親殺害(2006年 名門国立大学在学中の大学生による母殺し)

奈良放火殺人(両親共に医師のエリート家庭の子による継母ときょうだいの放火殺人)

京都母親殺傷(2006年 母親の頭部を包丁で切りつけた事件)

これらの事件にはどれも似た背景があります。

勉強や成績に強いこだわりのある母親

過度の期待

母子密着

消え行く父性

といった点です。

筆者は、かつて『文藝春秋』で、ジャーナリストの奥野修司氏が、

「小学校が暴力教室と化した」の中で、

「母親のように、子どものいうことに優しく耳を傾け、子どもといっしょに考え、

叱りつつも抱きしめたり…。『やさしい母親のような教師でなければうまくいかない』

という東京都の小学校教師の証言を取り上げ、

「今、小学校の教師には子どもを包み込むような『母性』

が必要とされている」と述べています。その理由として、

「それは本来、家庭で母親が慈雨のようにそそいでいたはずの何かがなくなってしまったために、教師がその役割を代行しなければならなくなったのではないか」

と分析しています。

が、筆者は、その意見に対し

が、筆者は、その意見に対し次のような考えを述べています。

たしかに、重要な指摘だが、さまざまな問題の根底にあるのは、

「何かがなくなってしまった」というよりも

むしろ「過剰だ」と筆者は考える。

家庭で母親が子どもを無条件で…

勉強ができてもできなくても、

いい子でもいい子でなくても…

受け入れる姿勢がなくなったのはたしかだし、

そのかわりにわが子を「作品」か「私有物」のように

自分の思い通りに育てようとする母親が増えている

のは事実だとしても。

教師に母性が必要とされるようになったのは、

過剰な母性によって過保護、過干渉の家庭で育てられて、

なかなか自立できない、

自己解決能力の欠けた子どもが増えているからではないだろうか。

このような子どもたちは、学校でも母性に守られて、

安全地帯の中で教育される。

今や教育も「サービス」とみなされる時代で、

何でも学校のせいにして、しつけまで学校に押し付ける親もいるくらいだから、

教師も手取り足取り教えるしかない。

その結果できあがるのは、

自分のことを自分で解決できず、

ちょっとしたことですぐに傷ついて、

まいってしまう「打たれ弱い」子どもたちである。

筆者は、事件の背景に消え行く父性の問題を取り上げていますが、

必ずしも生身の父の話ではありません。

母子一体化幻想を切断し、欲望の際限ない肥大に歯止めをかけ、子どもを社会に押し出す力となる

象徴的な掟のことを「父性」としているのです。

この本を読んで繰り返し目にし、気になったのが、

この本を読んで繰り返し目にし、気になったのが、親が子どもに期待をかけて

子どもが親を殺すような悲劇的な結果を生んだ場合、

その親の期待が、親の自己愛(とりわけ傷ついた自己愛)の

再生にほかならなかった…

ということです。

親が自ら果たせなかった夢をわが子に託して実現させたい

という欲望を抱くこと

それは非常に危険で、親が子に教育する上で、

最初に自分の心を見つめて乗り越え、手放さなければならない

エゴなのだと思います。

多くの親御さんの本当の教育の目的は、子どもの幸せな将来を思い、

生きる喜びを広げてあげたい、

自分を知り、世界を知るための道のりを

そっと見守ってあげたいというものだと思います。

親も人間ですから

いつの間にか本来の目的を見失って、子どもとふたりで

密着したカプセルに閉じこもったまま、ひたすら他よりも前にころがっていくことしかできなくなったりもするのです。

そうしたときに、こうした本を手に取ることは

子育て中の悪い夢から目覚めさせてくれるきっかけとなるかもしれません。

web拍手を送る

自分で車のタイヤを描き、

切り抜いて貼った☆ちゃん…

「タイヤが動かない~」と不満げでした。

そこで、太いストローに細いストローを通して、

その先にタイヤを取り付けました。(ストローに切込みを入れて貼ります)

太いストローを車の裏に貼ると

ちゃんと動きます。

その後、もうひと工夫。

毛糸の両端に小さな目玉クリップを結びます。

目玉クリップで小さな紙コップをはさみ、

もう一方の目玉クリップでピザの車の一部をはさみます。

これで、紙コップに物を入れると自動的に車が前に進む仕掛けの出来上がり♪

私が子どもと工作をするとき気をつけているポイントは…次のような点です。

子どもの興味のあるものを工作のテーマにする

子どもの興味のあるものを工作のテーマにする 子どもの知的な敏感になっている概念(大小やいっしょとちがう、なぜ~、家族関係、反対語、職業と服装など)を工作の中心にすえる。

子どもの知的な敏感になっている概念(大小やいっしょとちがう、なぜ~、家族関係、反対語、職業と服装など)を工作の中心にすえる。 道具の扱い方を教える。(数学に役立つ測り方等も)

道具の扱い方を教える。(数学に役立つ測り方等も) 試行錯誤をしながら問題を解決するようにさせて、じっくり考える習慣をつける。(算数の文章題や理科の難問を解くとき役立ちます)

試行錯誤をしながら問題を解決するようにさせて、じっくり考える習慣をつける。(算数の文章題や理科の難問を解くとき役立ちます) 創作をしながら、言葉を引き出し、表現する力を高める。(作文、理科や国語の問題を解くとき役立ちます)

創作をしながら、言葉を引き出し、表現する力を高める。(作文、理科や国語の問題を解くとき役立ちます) ゴム、空気、じしゃく、鏡、光、バネ、空気、水、てこなどの

ゴム、空気、じしゃく、鏡、光、バネ、空気、水、てこなどの働きを工作の中に取り入れるようにする

web拍手を送る

☆ちゃんがお人形用の馬車に大小さまざまな人形を入れようとしたり

ピザの宅配の乗り物に、「このピザ入るかな~」と布を突っ込んだり(お人形のお布団用の布です)する姿に気づきました。

そこで、

「ピザやさんの乗り物とピザを作る?」とたずねると、

うれしそうに乗ってきました。

まずは、丸いテンプレートでピザを作る作業。

☆ちゃんは今、サイズについてとても敏感になっているようで

このさまざまなサイズの丸に惹きつけられて

それは熱心にピザをつくっていました。

丸を描いて、てんてん~とサラミやチーズを描くのですが、

この作業もかなり面白かった様子です。

☆ちゃんは3歳を過ぎるまで

大人の誘いかけに乗って何かをすることが

ほとんどない子でした。

「☆ちゃんは~するの!」といつでもどこでも自分のしたいことをする!が、

☆ちゃんのスタイルでした。(バスごっこが大好きでした)

頑固な☆ちゃんの姿に、

☆ちゃんのお母さんは通っていた習い事をやめさせて、

虹色教室に月一回通ってきながら、☆ちゃんのやりたいことを見守ることにしました。

教室では、☆ちゃんがしなくても、工作する姿を見せ、

☆ちゃんの好きな遊びの中でさまざまな働きかけを続けてきました。

すると、最近になって、

これまで働きかけてきたことが、☆ちゃんの中から

いっきにあふれ出すように出てきはじめました。

「どうして(雨の日は)昼間なのに暗いの?」

「どうして雲はあんなに高い所にあるの?」

「どうして女の人にはおっぱいがあるのに、男の人にはないの?」と

毎日、どうして?どうして?と質問攻めです。

また、工作をするときには、

5~6歳の子たちのように

「動くようにしたい」「ここはこうしたいの」とさまざまな工夫をこらしています。

☆ちゃんの工作は次回に続きます。

web拍手を送る

虹色教室に遊びに来てくれました。

お母さんの話では、☆くんは考えることが少し苦手で、

工作等に誘ってもあまり乗ってこないということでした。

☆くんは教室に来るなり、ドールハウスに興味を持って

さまざまな遊びを展開したあとで、

次はままごと遊びに興じていました。

特にレジが気に入ったようでした。

ままごと道具を使って、

IQ問題や小学校受験の推理・思考問題を☆くんに出してみると

☆くん、しっかり解けました。考える能力は高い子のようです。

その反面、よく見ればすぐわかるような

ドールハウスのはしごのかけ方などを、すぐに「これどうするの?」と

たずねることもよくありました。

☆くんは言語面の能力やIQはとても高いけれど、

目で見てじっくり考えることを

これまでしてこなかったようです。

また、うまくいかないときに、即座に大人に頼って、

自分で工夫したり問題を解決したりする姿はありませんでした。

和久さんの工作教室に通っているそうですが、

そこでは、いつもささっと(ちょっと適当に作って)仕上げて…おしまい…で、

アドバイスをするのもよくないと思うのですが、どうすればよいでしょうというご相談も受けました。

そこで、☆くんが気に入っていたレジを作る工作に誘ってみました。

作っている最中、☆くんは2度、困ったことにぶつかりました。

黒いボタンにしたものの、数字が見えにくい

黒いボタンにしたものの、数字が見えにくい

白い色鉛筆で数字を書くと解決しました。

レジの部分と引き出しをテープでとめてしまい

レジの部分と引き出しをテープでとめてしまい引き出しが開かなくなりました。

引き出し部分をくりぬいて、スライドする小さな引き出しを作りました。

私は100円ショップの押すと赤い光が灯るキーライトを

折り紙と毛糸で作ったバーコードを読み取る機械に取り付けました。

商品に「ピッ!」と赤い光を当てて、☆くん大はしゃぎです。

自分の作品にとても満足した様子です。

☆くんのお母さんには、「こうして試行錯誤をしながらじっくり工作をする体験を何度かしていると、きっと集団の工作教室でも作る時の姿勢や作品が

変化してくると思いますよ」とお伝えしました。

web拍手を送る

電車のおもちゃを片付けるとき、向きをそろえていました。

それを見て

つまようじを用意して、同じ向きにそろえていく活動に誘いました。

小さなものをつまむ動作、

向きをそろえる動作、

が要求されます。

こんなありきたりの道具が

すばらしい教材となります。

web拍手を送る