「魔の2歳児」とひとことでいっても、

激しい子 と おとなしい子

我が強くてパワフルな子 と 聞き分けがよくて素直な子

好奇心や探究心が強くて、新しいチャレンジはどんなことでもやってみようとする子(実験好きの子)と、

観察力があって模倣が上手で、繰り返して技能をマスターすることを好む子

とでは、雲泥の差……天使と悪魔ほどの違いがあって、

対処の仕方も、親の心の持ち方も180度ちがってくるからなぁ……ということです。

特にエネルギーがありあまっているパワフルで自分が強いタイプの子を育てていると、

親がどんな対応をしても、

「そのやり方がまずいから、今の子どものこの激しい行動が生じているんじゃない?」

と結果から、原因を決めつけるような言い方で

非難を受けることもしばしば……。

本当は、親の対応とあまり関係なく、

エネルギーがありあまっているパワフルで自分が強いタイプの子は、

絶え間なくエネルギッシュにいたずらをし続けるし、

かんしゃくも起こせば、長時間泣き続けることもするし、

わがままが過ぎるものです。

ですから、親とすれば、それに対して過激に反応すればするほど、

相手の行動も度を超えてくることが経験上わかってくるので、

「この言葉がこの子の怒りスイッチをオンにしているな」

「こういう時、こんな対応をすれば、興奮状態が少しおさまってくるな」と、

育児のマニュアルではなくて、現場で培った勘のようなもので、

子どもとの関係を微調整するようになってきます。

でも、そうした「わが子仕様の育児の工夫」というのは、

一般的な正しさからも、

他の個性をもっている幼児を育てている方からしても、

「その子育て、何かちがうんじゃない? ちょっとちがうんじゃない?」と

という見方で見られがちです。

もっとも、

もやもやした憂鬱な気分 と 生きる力 2

の記事で書いた

「個人的な悩みというより、

その時代と社会が抱えている難題」が浮上してきたような……

育児中の親が誰しもぶつかる「もやもや」に

起因して、

問いかけられているように感じました。

それは今の時代の「しつけの難しさ」といったものでしょうか。

何が良くて、何が悪く、

何に対して「ダメ」とはっきり否定すべきで、何に対して大目に見るべきか、

どのような言葉、どのような態度でしつけるといいのか、

子どもの本能的な自由な探索活動は、どこまでが子どもの成長に必要なものとして許されるべきで、

どこまでがはっきり否定されるべきなのか、

親の怒りやイライラはどこまでが正直な感情として子どもの前で表現してもよく、

どこからが子どもに害を及ぼすような態度なのか……

どんなにうまくいっているように見える子育てでも、

その問いで「もやもや」と悩むことからまぬがれることは難しい気がします。

今の時代の「しつけの難しさ」は、

社会や環境が子どもの成長をせかす方向に進んでいるので、

「しつけるべきなのか」「その年齢なら仕方のないこととして大目に見るべきなのか」

悩むものが多いということです。

2年保育の幼稚園に通うのが主流だった時代には、

年少さんが朝の支度をぐずぐずして、

園に行く準備がスムーズにいかないから……といって叱る必要はありませんでした。

きょうだいが多くて、きょうだいげんかが当たり前だった時代は、

2、3歳児が、ちょっと乱暴な態度を取ったところで、

「子どもは揉まれて成長するわ」というくらいの見方だったでしょう。

今なら、即、しつけの一大事です。

ブログを読んでいると、2歳の子に1日1枚のプリントに

まじめに取り組む習慣をつけることをしつけと考えておられる方もいます。

本来、幼児がいるような場所ではないところで、

静かにじっとしていることが「しつけ」として求められているのと、

従来の悪いことをしたら叱るという「しつけ」は

同じ言葉でも質が異なるでしょう。

そのように、今の時代、子育て環境が大きく変化し、子どもに求めているものも変わってきたにも関わらず、

同じように「しつけ」という言葉が

親の心の中で、はっきり意識されて言語化されない「もやもや」を含んだまま

放置されているため、

その問題に対して、とても敏感に反応して、

他の親、他の子の子育てに対しても、

「その子育て、何かちがうんじゃない?」と反応

してしまう気がするのです。

現実には、子育ては、

すごく大変な時期と

ゆったりと楽な時期が交互に繰り返される

「急流に巻き込まれそうになっては態勢を持ち直して、

いい時には、ゆるやかな流れに乗ってくだっていく川下り」のようなものです。

急流にのまれそうになっているときは、

自分の感情の乱れを鎮めるのにせいいっぱい、

どんどん挑戦をしかけてくる子どもに、臨機応変に工夫しながら

対処していくだけでせいいっぱいで、

外から見ると、「不自然」とか「無理している」ようにしか見えない時期もあるのです。

虹色教室では、たくさんの子どもたちのそうした急流に巻き込まれたような時期に遭遇しています。

幼児期に手のかからない子は小学生に入ってからや、中学生になってから

かなり難しい時期が続きますし、

幼児期、親がへろへろになるほどエネルギッシュだった子は、

大きくなるにつれ、周囲から「本当にしっかりしたいい子ですね。どうやって育てたのですか?」と

驚かれるほど、落ち着いた自立心のある子に成長しているケースが多いです。

ひっぱりますが、

次回に続きます。

(過去記事から)

毎日のくらしのちょっとした工夫で、

国語大好き♪

国語が得意♪

という子になるコツを紹介します。

国語の長文問題がさっぱり解けないという子がいます。

文章が長くなるほど、教える側も、どのように説明したものか

困惑することでしょう。

国語が苦手という小学校高学年の子に会うと、漢字や文法問題の部分だけ埋めていき、

後は、選択問題を文章をきちんと読まずに選んで、それでおしまい……というケースが多いです。

国語の長文読解がきちんと解けるようになるための

基盤を幼児期に作るにはどうすればいいのでしょう?

国語の長文問題が解けない原因は、漢字が読めないからとか、語彙を知らないからというより、

「ちょっと手こずって、めんどくさくなると、

すぐに投げ出してしまう」

という、物事全般に対する態度から生じている場合が多いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お菓子の袋を開けようとして、うまく開かないと、すぐ「やって」という。

果物の皮をむくのが面倒だから、みかん、ぶどうなども食べない。

工作なども、切りにくかったりすると、たちまちやる気が失せて、

「やって」と言って、別の遊びをはじめたりする。

独楽回し、ゴムでっぽうのようなものも、上手になろうと練習する姿がみられない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

といった態度を幼児期に身に付けてしまうと、

見た目がめんどうなものは何でも、最初から取りかかる気持ちが起きなくなってしまうのです。

それこそ国語の長文問題なんて、読むのはめんどうだし、問いを読んで前の文章を見直すのはめんどうだし、考えを言葉でまとめていく作業もめんどうだし、

「めんどくさい」のオンパレードです。

親御さんに「テストでは点が取れているけど、いろいろ心配……」と連れてこられた小学校2,3年生に会うと、

国語の文章部分を「読んでみて」というと、「意味ない!」と断言されたりするんですよ。

理由を聞くと、「文読んで答えても、読まないで解いても同じくらいの点数だもん」という説です。

「点数を取るために、国語のテストがあるんじゃないわよ。

それに、最初のうちは、選ぶ問題が多いから読まなくてもなんとかなるけど、そうやって問題を読まずにテストをしていくうちに、

どれもさっぱりわからない問題ばかりになってしまうわよ」

と説明しても、問いだけ読んで、自分の生活の勘で答えても、そこそこの点数につながるうちは、聞く耳持ちません。

なら、幼児期にどのようなことをさせたらいいのでしょう?

いろんなことができるように教え込もうと、子どもを構いまくることも、

過干渉となって、

甘やかして何でもしてあげる過保護と同じように

「めんどくさがり」の子を作ります。

それよりも、水たまりに入ると、いつまでもバシャバシャしている、

石ころや水で遊びだすといつまでも遊んでいる……

といった幼児特有の

自分の限界まで身体を使いきろうとする本能を

きちんと使いきらせてあげることが大事だと感じています。

ベビーカーやエレベーターといった

便利なものをすぐ使うのでなくて、

「すこしめんどくさい」を楽しむ工夫も必要ですね。

長い文を理解しながら読むようになるには、

無理やり、音読をさせたりするより、

年下の子たちの面倒を見て、

自分で絵本を読んであげたり、お世話をする体験をさせたりする方が

役立ちます。

大人が外から、「いろいろできる子にしておこう」「こんな人間に育つように」といじくりまわすより、

子どもが、さまざまな人とコミュニケーションを取るなかで、

自分に自信を持ち、エネルギッシュに活動できる環境を用意してあげる方が、

何十倍も子どもの能力を向上させることにつながるのですね

今日の記事は、自分用の日誌のようなものなので、だらだらと長ったらしく自分の気持ちについて書いていますから、

忙しい方はスルーしてくださいね。

もやもやした憂鬱な気分 と 生きる力 1の記事で、

私は、「このどんより鬱々とした気分に浸ること自体、それほど嫌いじゃありません」などという自分の「何だか変」な

感じ方を言葉にしたのですが、

それについてもう少しくわしく説明することにしますね。

「どんより鬱々とした気分」の背後には、たいてい言語化されていない、意識にのぼってすらいない

「もやもやとくすぶっている考え」が隠れているのです。

私は、これまでの経験から、この「もやもやとくすぶっている考え」に対して、

ある種の奇妙な信頼感のようなものを持っていて、

「もやもや」を感じ取ると、まるで名探偵にでもなった気分で、

「あれっ?何かおかしい」「どうもしっくりこない」

と、自分の心や最近の出来事に探りを入れ始めるのです。

ある種の奇妙な信頼感というのは、

自分が今、感じていることや、考えていることや、信じていることや、見えていることよりも、

この「もやもや」を信用するというか……

「火のないところに煙は立たない」ということわざじゃないですけど……

これといった理由は見当たらなくても、「もやもや」と心がくすぶるからには何か未解決の問題があるし、

潜在している課題があるし、

それを突き止めて、言語化して向き合えば、必ず次の段階に進めると

直観しているところがあるのです。

そのために、憂鬱になった時点で、ちょっとワクワクもしているという

奇妙な心の状態があります。

といっても、ワクワクするには、問題を突き止めて解決する自信があって、

それに至るプロセスが具体的にわかっていないと難しいです。

『「脳にいいこと」だけをやりなさい』 マーシー・シャイモフ著 茂木健一郎訳 三笠書房

に、次のようにありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

研究によれば、人は一日に六万個の物事を考えていて、その95パーセントは前日も前々日も

考えていたことだといいます。

問題なのは、その習慣的な考えの約80パーセントが

ネガティブなものだということ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は楽観的でルーズな性格な上、

もともと短期記憶が弱いので、

何かするときは今現在していること以外ほとんど考えることがありません。

それで、「ネガティブなことを考えることって、一日、5パーセントもあるかなぁ?」という程度なのですが、

(その5パーセントも、たいてい食べ過ぎと肩コリについて……と平和なものなので)

それでも、毎日、生活して、働いて、人と交流していれば、

いつの間にか「もやもやした憂鬱な気分」を抱え込んでいることはめずらしくありません。

ずいぶん後になって、その「もやもやした憂鬱な気分」を振り返ると、

「今ならみんなの常識となっていることが、

その時期には言葉にするのもはばかれるようなタブーになっていて、

考えたり言葉にしたりするのも悪いような空気があったんだな」

と、時代の変化とともに、自分も周囲の人も、同じ問題に対する捉え方が、180度変わっていることに

驚くことがあります。

だから、悩む必要はなかった、憂鬱な気分に落ち込まなければよかったというわけではなく、

もやもやしていたからには、

そこには解決しなくてはならない

潜在的な未解決の問題が存在していて、

それは個人的な悩みというより、

その時代と社会が抱えている難題である場合も多いんだな、とも思いました。

たとえば、そのもやもやが、主婦同士の人間関係上の

すれ違いが原因で起こっていたとしても、

性格がどうのとか、言いすぎた言葉がどうのといった表面的な問題ではない

「もやもや」のねっこがあるのではないでしょうか。

それをたどっていくと、

「公園デビュー」とか「ママ友」とかいう言葉に不快感を抱きつつ

やむを得ずその上に関係が築かれていったために、

ある程度親しくなった時点で、

こうした言葉が作っている人間関係の問題を改善しなくては

いてもたってもいたれないようなジレンマに陥る……なんてことが

誰にも起こってくるんじゃないかな?……

それは初め「もやもやした憂鬱な気分」として

心に浮上してくるんじゃないかな?

と思うのです。

何を言いたいのかさっぱりわからないかもしれませんが、

うまく言葉にできないので、ごめんなさい~。

話は変わって

数年前、私が子どもを預かる有料ボランティアをしていた頃、

私の「もやもやした憂鬱な気分」のもととなっていたことは、

おそらく当時、保育の関わっている多くの人々が

同じように自分の中にくすぶらせていた「もやもや」ではないか、

と感じています。

個人の悩みだけど、個人の悩みではない気がするのです。

この有料ボランティアは、

親御さんが病院に行くなどの用事で出かける際、

利用していただくことがよくありました。

市の有料ボランティアとはいえ、長時間になると、けっこう料金がかさむため、

「本当は連れて行きたいのだけど、子どもがあまりに聞き分けがないので、

とても連れていく自信がない」という理由で預かることが

よくありました。

すると、親御さんが「連れて行けない」と判断するのもごもっとも、と納得するほど、

子どもが突拍子のない危険なことを次々としようとしたり、

奇声をあげ続けていたりする場合が多々ありました。

言葉の遅れだけではなく、手をひらひらさせたり、

ピョンピョン飛び続けたりといった

さまざまな常同行動がたくさん見られて、

現在なら、病院で自閉症の診断がつくだろうと思われる子も

当時はたいていが、相談先から「様子を見ましょう」と言われるか、

「もっと子どもにかまってあげて」とアドバイスされるか、

「集団に入れるとよくなるから……」と保育園に入るように勧められることどまりでした。

預かった際に、子どもが、

物を壊したり、階段から飛び降りようとしたり、外に飛び出そうとしたりするなど、

危険な行為を繰り返す場合、

親御さんと市の職員さんに渡す報告書に

起こったことをひとつひとつ細かく書いて提出する必要がありました。

が、そこで私がもやもやと気持ちをくすぶらせて悩んでいたのは、

子どもを預けにきている親御さんが、すごく大変な子育てから解放されて、

ひとりで外出したとたん、

子どもがこんな悪いことをした、あんな危険なことをした……と矢継ぎ早に言われたのでは、

次から困っても他人を頼ることができなくなるんじゃないか……?

ということなのです。

親御さんの姿から、子育てに疲れ果てていて、

どんなささいな指摘にも、過剰に敏感になっているのが伝わってきましたから。

といって、正しい報告をしなければ、次にどんな事故につながるか

わかりません。

報告するだけでなく、子どもを預かる側が

情報を共有して、

事故をふせぐ手立てを打っておく必要があります。

でも、発達障害についての情報を目にすることがほとんどなかった当時は、

そうした問題について話合うことすらタブーとなっているところがありました。

話題にできないので、対応もできない、事故の予防や、問題解決もできないまま

「自分の関わっている範囲で問題が生じなければいいから」と思ってやりすごすしかありませんでした。

「親御さんの子育てをサポートしながら、同時に子どもの安全を守る」という方法や、

「子どもに気がかりな様子が見られた時、どのような対応をすればいいか」という指針が

定まっておらず、

親御さんが悩むか、子どもが困るかするのを、

黙って見ているしかなかったのです。

どうしようもないこととして、意識にも言葉にも上がってくることがないとはいえ、

人間って、自分が困らなくても、自分と関わっている人や子どもが

困っているのを黙って見ていると、

いつの間にか解決しようのない「もやもやと憂鬱な気分」を抱えてしまうものです。

「もやもや」の最中にいるときは、理由も原因も見えないか、

他の表面的な悩みとごちゃごちゃにしていることが多いのです。

そういう時に

「何かおかしい」「私はいったい何に引っかかっているんだろう?」

「正しいことといわれても、正しいと納得できないのはどうしてだろう?」

「どこに問題があるんだろう」「どうすればこの問題の突破口はある?」

「本当に考えても無駄なことなの?」「問題を解決するのに何が必要なんだろう?」

と、自分が執着していることや、錯覚に陥っていることや、信じ込んだり思い込んだりしていることを

手放しながら、

自分のもやもやの原因がクリアーになるまで「もやもや」とつきあっていました。

すると、問題を解決できる人材や解決したい意志があっても、

それらがきちんと機能するような仕組みがなかったり、

人と人をつなぐネットワークがないと、

本来ならプラスに生かせる思いも、

もやもやした憂鬱な気分にすり替わっているときがあるんだな~ことに気づきました。

また「私が悩んでいたことは、私だけの悩みではなくて、

今の時代と社会が抱えている難題でもあって、

でも改善に向けて動き始めているからこそ、

私まで、もやもやそわそわした気分になって、

何かしなくちゃいけないけど、何もできない……というジレンマに陥って

いたんだな。」とも感じました。

偶然なのか、自分の心と同期するように、

自分の悩んでいた問題をめぐって社会が

急速に変化していくのに気づいて、ハッとすることがありましたから。

無視したくなるような「もやもやした気分」も、自分の言葉で表現できるまで

つきあってみると、社会を良い方向に変化させるための

ひとつの力になるのかもしれないな~と思いました。

「心の理論」研究の創始者一人であり、

「理論理論」、つまり、

子どもは科学者と同じやり方で学習するという説を提唱した

アリソン・コプニック教授の『哲学する赤ちゃん』という著書を読みました。

「はじめに」に次のようなこの本の内容についての説明があります。(短く要約して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

心理学者や神経科学者は最近になって、赤ちゃんには

めざましい学習能力だけでなく、私たちの予想していた以上の

想像力があって、人を愛することも知っているし、豊かな世界を体験していることを発見しました。

幼児はある意味、大人以上に賢く、想像力に富んでいて、思いやりがあって、

意識も鮮明だったのです。

本書には、さまざまな実験や見解が登場します。その前提となる考えは

共通で、それは、人間は他のどんな生物よりもすぐれた変革能力をもっている、ということです。

子どもと大人は、同じホモ・サピエンスでありながら、形態のまるで違う生物だと

考えるほうが適切です。

子どもも大人も、複雑ですぐれた心と脳の意識形態をもっています。

人間の発達は、いも虫が蝶に変態するのに近いといえます。ただし、人間の場合、空をヒラヒラ舞うのは

幼いときで、大人はノロノロと這い続けるといえます。

幼児期は、人間の子どもが大人に独特の依存の仕方をして過ごす、他の時期からはっきりと区別される時期です。

この守られた未熟期間が、人間の変革能力と分かちがたい関係をもっています。

前頭前野が未熟な子どもは、大人に勝る想像力と学習能力を発揮できます。

前頭前野には「抑制」の機能があって、脳が他の部分の情報を遮断し、体験、行動、思考を絞り込みます。

複雑な計画を実行したり、大人がするような思考や行動をするには、この「抑制」が必要なのです。

けれども、想像力が学習能力を自由に働かせるには、抑制は逆効果なのです。

知能指数は、前頭葉の成熟の遅さや可逆性と相関があるという証拠もあります。

抑制のない開かれた心を長く保つことが、賢くなる条件の一つなのでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『哲学する赤ちゃん』は、赤ちゃんは、第一線の認知科学者であるアリソン・ゴプニック博士が、

幼児がどのように発達し、どのようにして学ぶのか、

最新の研究の成果をわかりやすい言葉で解説してくださっている

すばらしい本です。

とても読みやすい本なので、幼児を育てている全ての親御さんに

ぜひ読んでいただきたい本です。

私は、日ごろ、幼い子たちと接する機会が多いので、

1歳児がどれほど洞察力に富んでいるのか、2歳児がどれほど想像力や共感力を持っているのか、

を実感しています。

そうした幼い子たちの能力を引き出し、伸ばすには、

日常のごちゃごちゃした出来事……年上の子に遊びを邪魔されたり、大人たちにあやされたり、

自由にいたずらしたり、お散歩先で犬や猫を見かけたり……が、最適だと感じていました。

この著書を読んで、

乳幼児のうちは、作られた早期教育プログラムなどより、

雑多な環境で自由に遊ぶほうが能力が育ちやすいことや、

一見無駄に見える行為が、子どもの成長に欠かせない役立つものであることを

再確認して、

うれしく感じました。

この記事の続きは、近いうちに書きますね。

メールで「自閉症のトムくんといっしょに過ごした時の話をもう一度読みたいけれど、過去記事が見つかりません」という

お話をうかがっていたので、過去記事を紹介します。

他にも、過去記事が見当たらないというコメントやメールをいただいているのですが、

実は記事が多すぎて、私にも見つかっていません~。また、見つけ次第、アップしますね。

---------------------------------------------------------------------------

東京の工作のワークショップの後で、鎌倉に住むyoshikoさん宅にお邪魔しました。

『ごゆっくりさん』というブログをしているyoshikoさんとトムくんとの出会いは、

約1年前、2009年7月のことでした。トムくんは、知的障害を伴う自閉症と診断されています。

その時のレッスンの内容です。

大阪の教室までレッスンに来てくれたトムくんからは、自分の意志とか自分の気持ちというものが感じられず、大人の誘導でフワフワ移動するだけで、

何かに目をとめたり、遊んだりする姿はありませんでした。

カメラのシャッターに納めてしまうと、まるで遊んでいるかのように見えるものの、当時のトムくんは、何に触れても、それに興味を抱く様子はなく、

目を開いていても何も見ていないようで、

耳は聞こえているようでも何も聞こえていないように見えました。

言葉を発するときも、うながされた言葉をひとりごとでも言うように、

ポソッとオウム返しに返すだけでした。

はじめてトムくんと会った日、私は、

まるでお人形のように見えるトムくんの中から

意志や意欲や好奇心といった心の動きが感じられるようにするには

どうすればよいのだろうと戸惑いました。

また、「何か目的を持ってする」という経験をさせるために、

簡単な工作や遊びを教えることができないかと

思いをめぐらせました。

当時、とりあえず種まきとしてトムくんに働きかけたことは

ずいぶん長い間、何の効果もあらわれませんでした。

当時のトムくんの様子からは、

「工作はいくらなんでもこの子には難しすぎるのでは……?」

と周囲の目には

映っていたかもしれません。

その後、2010年5月にyoshikoさん宅に1泊させていただき、トムくんとすごしました。

このときの記録は↓の8つです。

5月に会ったとき、トムくんは、まるで人を人として認識していないように見えました。人の目を見るということもほとんどなければ、人の声に耳を傾けることもありませんでした。

声をかけると、ふらっとどこかへ移動してしまうので、何かを教える以前に、

何かを見せる、どこかに注意を向けさせること自体が

偶然を頼りにする難しい課題でした。

「数に興味をしるさないので、数に親しむための方法を教えて欲しい」と依頼されていたので、いろいろ工夫して見せてみました。

といっても、

数個の積み木を数えさせるのが難しい状態ですから、その時はまだ

四則計算のルールを理解させていくのは

不可能なようにも見えました。

★(鎌倉で……)知力、能力、意欲を引き出すってどうするの? 1

★(鎌倉で……)知力、能力、意欲を引き出すってどうするの? 2

★(鎌倉で……)知力、能力、意欲を引き出すってどうするの? 3

★(鎌倉で……)知力、能力、意欲を引き出すってどうするの? 4

★(鎌倉で……)知力、能力、意欲を引き出すってどうするの? 5

★(鎌倉で……)意欲的に算数に取り組むための教材 6

★(鎌倉で……)意欲的に算数に取り組むための教材 7

★(鎌倉で……)やりとり と 勝ち負けを 教える 8

そして、2010年9月 ふたたびyoshikoさん宅にうかがい

今度は2泊してトムくんと遊びました。

★神奈川に行って来ました♪ + 劇的に成長する時期 1

★知的働きかけと それをめぐる盲点 (神奈川に行って来ました♪ + 劇的に成長する時期 2)

★知的働きかけと それをめぐる盲点 (神奈川に行って来ました♪ + 劇的に成長する時期 3)

★知的働きかけと それをめぐる盲点 (神奈川に行って来ました♪ + 劇的に成長する時期 4)

★知的働きかけと それをめぐる盲点 (神奈川に行って来ました♪ + 劇的に成長する時期 5)

★真似したい気持ち (神奈川に行って来ました♪ + 劇的に成長する時期 6)

そして今回の工作のワークショップ後も、yoshikoさん宅にうかがって、トムくんに会ってきました。

前に会ってからたった2ヶ月しか経っていないのですが、

トムくんの目を見張る成長ぶりにひたすら驚いた再会でした。

トムくんは、1年以上前、私が作って見せた工作の方法や

数ヶ月前に見せたじゃんけんでチョキを作る方法も、足し算の仕方もきちんと覚えていて、

当時は何の反応もなかったのに、ニコニコしながらそれらを

やってみせました。

また何年も前に幼稚園で体験したことがあるという工作の仕組みまで再現してみせました。

トムくんの中から芽を出しつつあるものは、トムくんのお母さん、お父さん、妹さん、学校の先生、STの先生、アトリエの先生などトムくんに関わるたくさんの人々の手を通して、種が蒔かれたものです。

私の「物作りから目的を持って何かすることを学んで欲しい」

「算数が好きになって欲しい」という願いも

ちゃんとトムくんの心に芽吹いているのを目の当たりにして、

「どんな小さな一粒もちゃんと時期が来ると芽を出すんだな~」ということに

驚きと感動を覚えました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ヶ月前に会ったとき、トムくんは、遠くから「な~お~み~せんせ~い」と大きな声で呼んで、

その度に、私がトムくんのそばまで飛んでくることを楽しんでいました。

といっても、「な~お~み~せんせ~い、いっしょに遊ぼ~」と声をあげるのは、私を呼んでいるというより、

妹のジェリーちゃんの口真似をしているだけのようだったし、

呼ばれて飛んでくる私をワクワクするような様子で待っている表情はしていても、「呼びかけ」と「来たこと」の因果関係は

それほどわかっていないようにも見えました。

私という他者が動いているというより、押したブランコが戻ってきたり、

スイッチを押すと電気がついたりするように、捉えているというか……。

2ヶ月前までのトムくんは、教えられたことや真似を、

いろいろできるようになってはいても、

人と人のコミュニケーションという面では、その背後にある意味をほとんど理解していないような印象があったのです。

それが今回、トムくんをひと目見た瞬間、

お人形や機械のような動き方をしていたトムくんが、

人間らしい

自分の意志や気持ちを外の人に投げかけるような表現をするようになっていたのに、びっくりしました。

最初に驚いたのは、トムくんが私が手でする合図を即座に受け取って、

すぐにそれに応じた行動に出ることができるようになっていたことです。

その多くは訓練したものでなく、

私が即興でしたベビーサインのようなもので、

「こっちにきて」「だっこしてあげようか」「ゲームをしよう」「じゃんけんしよう」という合図を手の動きで表したものです。

たとえば、トムくんを目にとめた私が、両手を少しだけ前につきだして、「こっちにきてね、だっこしてあげようか?」といったサインを出すと、

それを見たトムくんはとまどうことなく駆けてきて、

抱きついてきました。

その後、私が手で作る形を手まねしたり、

指で教える足し算や引き算を真似ようとしたりして、

ずっと私が次に何を伝えようとするかに注目する姿がありました。

これまでトムくんは、何か働きかけても、

反応が返ってくるのがずいぶん遅く、アウトプットするための検索をするのに

時間がかかるのだろうと考えられていました。

また人の真似を自分の意志でパッパとすることは

まずありませんでした。

一般的な幼児は、自発的に自然に環境から学んでいきます。

けれども、トムくんの場合は、

親御さんや周囲の人々の並々ならぬ努力があって、

ひとつひとつのことをマスターさせてきたのです。

トムくん自ら、人を通して学んでいく力は

非常に弱かったのです。

それが、今のトムくんは、まるで、何でも吸収しようとする

敏感期の幼児のように

他人の動きに注目して、

それを真似ようとし、

相手の合図を読み取り、

それに応えようとしているのです。

-------------------------------------------------------------------------------------------

2ヶ月前のトムくんも、人の真似をする姿がありました。

が、現在のトムくんの人真似は、過去のそれとは、

ずいぶん質が異なるように感じました。

というのも、2ヶ月前の真似は、興味のある球形のおもちゃに惹かれて、「物」に反応して反射的に真似ているようだったし、

耳で聞いた音を何の気なしに再現しているような真似でもありました。

けれども、今回、トムくんのしていた人の真似は、

大人の真似がしたくってたまらない真似っこに貪欲な時期の

幼児の真似に似ていました。

それで、私が妹のジェリーちゃん相手にしてみせる

手遊びやサインまで盗み見ていて、

懸命に真似ようとしたり、ジェリーちゃんが姿を消して私とふたりきりに

なったとき、いきなり再現しはじめたりしました。

特に印象的だったのは、「かくれんぼするものよっといで」と言って

私がひとさし指を差し出したのに、

ジェリーちゃんが「とーまった」と言って指をつかんだしぐさを、

ひとりで、両方真似ようとして試行錯誤していたことと、

ジェリーちゃんに「いっぽんばし、トコトコ~たたいてつねって、

コチョコチョコチョ」と言いながら手遊びしていたのを見ていて、

真夜中に突然起き出して、この歌を歌いながらゲラゲラ笑い出し、

手遊びを再現しようとしたことです。

(ジェリーちゃんが、私が泊まらせていただく部屋で寝たがったので、

その夜は、トムくん、ジェリーちゃん、私の3人で並んで寝ていたのです)

そんな風に何でも真似したがるようになったトムくんは、

算数遊びにも積極的に参加するようになりました。

10個の丸い穴があいている製氷皿2枚と

デコレーションボールを使って、足し算をしてみせると、

よく理解して、すぐに取り組みはじめました。

また、製氷皿を増やして、10の合成を見つける遊びを教えると、

私が帰宅したあと、喜んで取り組んでいるという報告をいただきました。

トムくんは、「理解できない」「難しい」と感じると、

たちまち、フラッとどこかに行ってしまうので、

していることを理解しているか、できるようになりそうか

わかりやすい子です。

次の種まきとして、手遊び歌に九九を乗せた遊びを

yoshikoさんやジェリーちゃんに覚えていただきました。

普段、教室でしているより簡単な動きにするため、手でする手遊びではなく

向き合ってボートにをこいでいるときの動きを再現しながら、

ゆったり九九を唱える形にしました。

--------------------------------------------------------------------------------

今回、会ったトムくんの姿で、あれっと感じたのが、「試してみる」という活動が、たびたび見られたことです。

また、試したあとで、まだ未熟ながら、「どうなっているのかな?」という原因を探る姿も何度か見られました。

これまでのトムくんは、ひとつの対象に、少しの間注意をとどめておくことが難しかったので、この様子に興味が湧きました。

こんなことがありました。

よくつく磁石を2つ用意して、ひとつをアルミ箔でしっかり包んでおきました。

トムくんに磁石を渡すと、

アルミ箔の塊がピタッと磁石に吸い付く感触が気にいって、

何度もひっつけては遊んでいました。

その後、磁石を、コップにつけてみたり、テーブルにつけてみたりして、

同じようにひっつくか試していました。

1~3歳の子を観察していると、この<試してみる>という活動をする子としない子がいます。また、何度か試したと思うと、「どうしてだろう?」という思いに発展しないまま、次々興味が移ってしまう子もいます。

虹色教室では、幼い子たちと

プッシュライトとか、磁石とか、くるくる回転する道具といった

地味な小道具で(危険がないよう注意して)遊ぶことがよくあります。

そうして子どもが「これはどうかな?」「これはどうかな?」と試していく活動を見守っています。

またその後で、次々と目新しいおもちゃに興味を移す前に、

「どうしてだろう?」と原因を探求する活動に誘うよう工夫しています。

それでも、ひとつのことにゆったりと関われる子と、

表面的に関わる習慣がついている子がいるのです。

<ただ磁石をペタペタいろいろなものにつけて試してみる>といった簡単な活動でも、

子どもの内面にそうした活動をうながす知的好奇心が育ってこないと難しいのだと感じています。

トムくんと磁石で遊んでいるとき、トムくんはコップや机に磁石をつけてみようとし、その後、何度も磁石と磁石を包んだアルミ箔をひっつけて遊んだ後で、

アルミ箔を剥がし始めました。

剥がしてしまう、壊してしまうというのは、

今のトムくんのブームのようです。

磁石を取り出したトムくんは、次の瞬間、机の上にあったジェリーちゃんが大人の人に作ってもらった紙工作のカメラを壊し始めました。

「ああ、まずい」と思ったとき、もうすでにカメラの箱を半分に引き裂いていたので、修復はあきらめて、トムくんが壊す姿を観察しました。

すると、セロテープの接続部分は、つめで剥がし、筒が2重になっている部分は、厚紙を引き裂いて、いったん筒を取り出してから、また筒の中におさめていました。見ていると、ただぐちゃぐちゃ壊しているのでなくて、

接着方法の性質に合わせて、ていねいに熱心に、

時には、「中はどうなっているんだろう?」という好奇心をのぞかせるような

しぐさで紙のカメラを壊しているのです。

アルミ箔から磁石を取り出したときも、紙のカメラをバラバラに壊したときも、

自分ではじめたことを最後までやりぬくエネルギーにちょっと驚きました。

というのも、幼い子が物を床に投げつけて壊すような時期には、

このときのトムくんのような根気やエネルギーは

あまり見られないからです。

どこまでもバラバラになるまで壊していくとなると、

それなりに「どうしてだろう?」「どうなってるんだろう?」

といった探究心も必要になってくるのです。

そうでないと、「かたくてちぎれない~!」という時点で、

さっさとあきらめて次の対象に興味を移してしまうからです。

その後で、私は空き箱に積み木が入る穴を開けて、積み木をその穴に突っ込んでみせました。

すると、トムくんは、穴のあいていない箱の面に積み木を力任せに押し付けて、また、私とは別の方法で積み木を箱に入れられないかと試しました。

ここでもトムくんは、<試してみる>という行動に出ていたのです。

そこで、箱に十字に切り込みを入れてあげると、

今度は十字の切り込み、切り込みのない面、穴があいている場所の3通り積み木を押し付けていました。

----------------------------------------------------------------------

<工作の前の段階へ>

トムくんの<試してみる>は、工作に通じるような創造性を感じさせるときもありました。

その日、yoshikoさん宅では、ブログ上で知り合った抹茶母さんも訪れていました。

遊具のコーナーで、トムくん、私、抹茶母さんがいっしょに過していたとき、

トムくんは、惣菜などを入れるプラスチックの空き容器の上に

ブロックをバラバラと落としながら、容器にブロックがあたって出す音を楽しんでいました。数ヶ月前まで、水遊びの際に、<目的の的に何かをあてることを教えたい、気づかせたい>と思って、手をつくしていたので、

こうしたトムくんの姿はうれしいものでした。

「目的や意図を持って、遊んでいますね」抹茶母さんも、感心したようにおっしゃいました。

すると、トムくんは、惣菜の容器に数個のブロックを入れて、

ガチャガチャと振って見せました。

これは1年とちょっと前、トムくんの『楽器を作り』の工作に発展しないかと、

同じような動作を何度も見せていたのです。

でも、当時のトムくんは、何をしているのかさっぱりわからない様子で、

それに目をとめることさえ難しいように見えました。

たまたまブロックを入れて、振ってみたというより、

過去の記憶の1シーンが今のトムくんに働きかけているように感じたのは、

私が近くにあった筒の中を、かぼちゃの種をすべらせたときです。

トムくんは数の学習用に乾燥させてあるかぼちゃの種を

筒の一方にたくさん詰め込んだかと思うと、筒の反対側に口をつけて、フーッと種をふきだすことを何度もしました。

この様子を見て、yoshikoさんは、トムくんが幼稚園に通っていたころ同じような工作を体験したことを話ました。もう3年以上前のことなのに、

覚えていたようなのです。

トムくんはこれまで、訓練して覚えたこと以外では、『遊び』と呼べるような

活動をほとんどしたことがありませんでした。

が、今、トムくんがいろいろ試してみる活動は、

周囲が教え込んだことではなく

トムくんの内面から生まれてきた『遊び』のように見えるものがたくさんありました。

-------------------------------------------------------------

トムくんは療育や家庭での働きかけの結果、『絵と文字のマッチング』や『LaQ』

『塗り絵』などが、できるようになっています。

そうしたトムくんが、<すでにできていること>に比べて、

私が、「工作活動の芽にあたるようなものが出てきた」と感じているものは、

3歳以下の子が水たまりに石を投げ入れるのと近いものです。

どうしてそれに、それほど注目するのか不思議に感じた方もいるかもしれません。

また、『文字の練習』のような学習課題に素直に従えるトムくんに、

『工作』がそれほど必要なのか

疑問に思うかもしれませんね。

私が、トムくんの工作につながるような活動に注目し、

それを次の進歩につないでいきたいと思うのは、

それがトムくんの内面から生じてきているものだからです。

また、物を作る遊びは、

トムくんが、目の前にないものを想像し、見立てをし、

考えを組み立てていくために、

大いに役立ってくれるはずだと信じているからです。

トムくんは、見本を見れば、そのとおりにLaQのパーツをはめようとしたり、

見本どおり色を塗ろうとすることはできるようになっています。

その一方で、

ドールハウスのお風呂に人形を入れて、

身体を洗う真似をしたとたん

<見立てて遊ぶ>という意味がわからず、風呂場にすっとんでいって、本当にお風呂に入ってしまったのです。

また、ジェリーちゃんと、

電車のシールを隠すゲームをしていたとき、

「隠された物を探している」という私の動作の意味がわからず、

困惑してそわそわと動き回っていました。

「自閉症の子は見立てたり、想像したりすることは無理」と安易に決め付けたくはないのです。

トムくんが、誰から教えられたわけでもないことを、いろいろ試してみようとし、

楽器に見立てた工作を再現しようとしたり、

吹き矢に見立てた工作を再現しようとしたりするのに、

これまでの成長とは別の面での進歩の可能性を感じるのです。

トムくんと創造性……と言えば、

こんなことからもその兆しを感じました。

以前、yoshikoさん宅を訪れたとき、ほんの数秒間、人の方に注意を向けていることすらできなかったトムくんが、

あれっと思うほど、知的に感じられる瞬間が何度かありました。

お風呂でシャワーを浴びている間と、

日光が差し込むベランダの前に座っていた数秒間、

ブランコに乗って揺れている間です。

そのときだけは、私のすることに注目し、真似ようとしたり、

目的を持った行動を取ろうとする素振りがあったのです。

その話をyoshikoさんにすると、「トムはボディーイメージがつかみやすい

場所では、物覚えがいいんです」という返事をいただきました。

今、トムくんは以前には考えられなかったほど、

よく人を観察し、よく笑い、よく物を見て、考えて行動することができるようになっています。

「あれっ、今は、ボディーイメージがつかみやすい状態かどうかは、

頭の働きとあまり関連がなくなったのかな?」

と思って見ていると、

何度も自分で風呂に入ったり、

服を全とっかえしたり、手すりの上に登ってバランスを取ってみたり、

布団と布団の隙間に身体を沈めたりと、

しじゅう身体全体の皮膚感覚に訴えるような活動をしていました。

そわそわ歩き回ることも増えています。

トムくんなりの頭の働きをよくするための工夫でしょうか?

「トムくん、過去の経験の中で、ああすると楽しかった、気分よかった、頭がすっきりしたって状態を、自分で作り出すことができるようになっているのかな?」

とも思えました。

それだけに、周囲の人からすると困った行動もたくさんあるのですが……。

帰宅する日の朝、「トム、おさるさんはやめなさい」とお父さんに注意されるほど、私にまとわりついていたトムくんが、

急に一生懸命な表情になって、

「お、と、う、さ、ん、 な、お、み、せ、ん、せ、い、す、き」とゆっくり言うと、

私のほっぺたにチュッとしてくれました。

きっと、いつも自分が家族にされていることの再現なのでしょうが、

トムくんの気持がこもっているようで、ちょっと嬉しい出来事でした。

---------------------------------------------------------------------

トムくんが、いろいろと成長してきたのはわかったけれど、今後、どういった働きかけをすればいいのか、何が伸びそうなのか、

私が感じ取れる範囲で書いてみようと思いました。

私は自閉症の専門家でもなんでもないので、

「自閉症」というくくりの中での対処法では何の役にも立てません。

でも、『遊び』の世界で、トムくんがどの位置にいて、

今後、どの方向になら手を広げて、一歩を踏み出せそうなのか、

薄々感じ取ることはできます。

定型発達や発達障害の子たちが、遊びとどう関わり、その後、どのように成長していくのか、たくさんのケースをみてきた経験によりますが。

今回、トムくんと過していて、一番感じたのは、

これまで伸び悩んでいた対話する力が、これからは新しい展開を迎えるんじゃないかな?ということです。

というのも、周囲に教えられることを受動的にコピーすることしか

しなかったトムくんが、

間違えていたり、未熟だったりしても、

その場にあった何かをアウトプットしようとして、過去のそれに近い記憶から引っ張り出してきた方法で対処しようとすることが増えていたからです。

それに今のトムくんには、人と人の間にあるコミュニケーションに参加したいという意欲が、

はっきり感じ取れるシーンがたくさんありました。

私とジェリーちゃんが、トムくんには難しいごっこ遊びを展開しているときには、間違っているながらも、

懸命に真似ようとするトムくんの姿がありました。

それに気づいて、

私が「あたま、かた、ひざ、ぽん♪」と、トムくんが

わかるレベルの踊りや歌を遊びに差し挟むと、

トムくんは、うれしくてたまらない様子でゲラゲラ笑い声をあげ、

踊ったり歌ったりしてみせたのです。

ジェリーちゃんと、かくれんぼの鬼を決めるじゃんけんをしていると、

トムくんはすかさず、前回の滞在中教えたチョキの手を作って

「見て」というように動かして見せました。

会話や遊びの中で交互に交わされるコミュニケーションの中に

入っていきたい、通じ合えるとうれしい、

そんな意欲を見せるトムくんを見たのは、今回がはじめてでした。

会話する能力以外では、物作りもこれから進歩しそうでした。

場合によって異なる素材で、楽器とか船とか、飛ばし道具などを

作る遊びは、音や感触などから得られる快感の種類をいろいろ広げてあげることで、

もっと発展しそうでした。

柔軟性、創造性、見立てる力が、こうした遊びを通して、

ゆっくり身についていくのではないかと思われました。

それから、算数については、半年前まで強い拒絶があったものの、

これからは大好きな分野として親しんでいけそうでした。

算数の世界が提供してくれる

3+2がいつでも5である安心感は、トムくんを惹き付け続けるでしょう。

算数はやりとげた後で、達成感が味わえるので、

最近のトムくんの強気の行動からすると、やりがいがあるんじゃないかな

とも思えました。

-------------------------------------------

この間、トムくんと会ってから、まだ半月も経っていないのですが、

その間のトムくんの成長ぶりをyoshikoさんからお聞きして、

「これは記録しておきたいな~」と思ったので続きの記事を書くことにしました。

長い間、まるで自分という感覚がまったくないかのように暮らしてきたトムくん。

1年と少し前、

自発性、意欲、好奇心、喜び、達成感、共感といった人間らしい心の動きが

見られるようになるにはどうすればいいのか、

yoshikoさんとご主人、アトリエの先生、STの先生、私などが、トムくんの自我の目覚めと育ちをひたすら願って、育んできました。

そうするうちに、「指示理解ができない困った子」と捉えられる行動が少しずつ出ていました。

それを、全て押さえ込んで、指示理解を徹底させようとする指導に対して、

「これは自我の目覚めではないだろうか?このままの教え方でいいのだろうか?」

と迷うyoshikoさんの姿がありました。

その時点で、指示理解を徹底させて、

迷惑をかけない障害児を目指すよりも、

「トムくんの中に生まれつつある新しい可能性を、大切に守って、

定型発達の乳幼児の自我が目覚めるときたどる過程を

ゆっくりたどらせよう」という接し方を選びました。

トムくんは『自閉症』という特別なくくりで表される前に、

唯一無二の個性的なひとりの子どもでもあるのだから……ということで。

もちろん自閉症向けの療育を全て否定するわけではありません。

それまでの教育法を維持しつつ、

より繊細に、ていねいにトムくんと関わっていくようになっただけです。

迷いや悩みがたくさんあった1年でしょうが、

今、トムくんは、何かするとき、

「それ、やれる!やらせてくれるの?」と問いかけるように嬉しそうにyoshikoさんを見て、その目はキラキラ輝いていて、まぶしいのだそうです。

そして、この数日間の間に、トムくんはこれまでしたことがない

また周囲もまさかそんなことができるとは想像もしていなかった

ようなことをいくつもやってみせたそうです。

回転寿司の店で、顔見知りになっている職人さんに、「次、何食べたいの~?」とカウンター越しに聞かれたとき、

「納豆巻き、くださーい」と自分から会話したり、

妹ちゃんの横で寝るのが嫌で、みなが気づかない間に、

客間に

布団を正しく1セット、押入れから出して敷いていたり、

自発的に文字で自分の意思を表現したりしたのだそうです。

これまでのトムくんは、いろいろとできることが増えてきているとはいっても、繰り返し教え込まれたことを、

うながされてその通りすることが主でした。

あくまでも作られたフレームの中での行動だったのです。

けれども、今、そうした枠を超えて、

「自分の気持ちを他人に伝えたい」「こんなことがしたい」という思いから、

いろんなことをするようになってきているのです。

これから、トムくんがどのように成長していくのか、

とても楽しみです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自閉症の子たちの多くは、

周囲からインプットされたり、教えこまれることを再現できても、自発的に自分で考えて動くことや、自分で感じて、表現することは極端に苦手です。

私が気にかけているのは、

大人の過剰な管理や誤った早期教育の結果、

ごく普通の障害のない子たちが、

自発的に行動したり、考えたり、想像したり、

お友だちとコミュニケーションをとったり、

創造性を発揮したりする力が弱くなっていることです。

幼児に対するしつけや知的な働きかけが、

自我の育ちを押さえ込んでしまうのもよく見かけます。

万博の自然公園にしょっちゅう出かけているという知人がこんなことをこぼしていました。

そこに遠足に来ている幼稚園児たちが、

(集団行動をしつけるためでしょうが)

公園にいる何時間もの間、ほとんど自由行動なしで、

大人の指示に動かされているそうなのです。

それは珍しい光景でなく、そうでない幼稚園の方が珍しいそう……。

かなり異様な光景で、見るたびに、気分が悪くなるそうです。

本当に、このままでいいのか……気になるところです。

虹色教室の子どもたちで、周囲を圧倒するほど「すごいな~」ということを、

楽々やってのける子は、

教育された子ではなく、「自分」が育つことを大事にされてきた子たちです。

その子らしさが、周囲よりゆっくりな育ちだろうと、我の強さだろうと、

あるがままを受け入れてもらって、

その上で良い方向に伸びるようたくさんの愛情をかけられてきた

子たちです。

偏った知的なインプットされてきたのではなくなく、

その子の中に、自分から強く「学びたい」「成長しよう」という意志が

育つのを待ってもらっていた子たちです。

私は、そうした子ども側の強い気持に応えて、学ぶ楽しさを伝えていきたいな~

と考えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4歳1カ月の●くん。

これまで何度かレッスンに通ってきてくれたことがありますが、

神経質で気まぐれで、大人を試すようなところがありました。

ちょっと遊ぶと、キ-キ-いってすねる困ったちゃんの一面も。

今回のレッスンでは、ずいぶん打ち解けてきて、

パカッと割れて、中に何か入れることができる卵のおもちゃが気に行った様子で、

「中にさぁ、ほらっ、どんぐりとか入るんだよ」と話かけてきました。

私が卵にいちごのおもちゃを入れてみせると、

いきいきとした表情になって、

「それはおかしいよ。いちごだもん」と言いつつ、

卵の中に何か入れたり、出したりして遊んでいました。

外から見ると、中に何が入っているのかわからなくなるとき、

いてもたっもいられないくらい

うれしい気持ちが湧きあがってくるようで、

これまではちょっとぞんざいな飽きっぽいような遊び方をしていたのに、

大切に包み込むように卵を扱っていました。

そんな●くんの様子を見て、

「この子は、目に見えないものに推理を働かせたり、

秘密や自分だけの宝物や自分だけの囲まれたスペースなどが

大事な子ではないかな?」と感じました。

そこで、●くんのために子ども椅子で囲まれたスペースを作ってあげると、

とても喜んでケーキを作ったり、ひとつの椅子にひとつの積み木のケーキを置いてみたりして

上機嫌でした。

すねることは一切なく、落ち着いて集中して遊んでいます。

弟くんは、部屋に入れないことにして、外のお庭(の設定)で

ケーキを食べてもらっています。

●くんの個性に私が少し気付いたためか、

●くんはいろいろな遊びに私を誘い始めました。

お金を入れて、パチンコのように打つゲーム。

「2個入れたらどうなるの?お金を2個ちょうだい」と言うので、

「2枚入れたらどうなると思う?」とたずねると、「2枚、ここから出てくると思う」と後ろの

出口を指さします。

そこでコインを4枚用意して、「4枚なら、どうなるだろう?」と私の方から問い返すと、

「えーわかんない」と言いながら、

ピョンピョン飛び上がって喜んでいました。

コインが落ちるところが見れるように、

表面の絵を半分くらい引き出すと、これも満面の笑みを浮かべて

喜びました。

見えない内部、まだわからない結果、いろいろ試してみる実験……などが、

●くんを、心の底からワクワクさせるようです。

1歳7カ月の弟くんは、「出口、ちゃんと見てて!」という指示を了解して、

お金が出てくるのを、ちゃんと待ってました。

●くんが、カメラをのぞきこんで漏らしていた疑問。

「どうして穴が小さいのに、大きな外が入るんだろう?」

3Dが浮かび上がるおもちゃは、逆さにひっくり返して

原因を探っていました。

ちょっと気難しいところのある子は、

個性的な魅力をたくさん秘めていることがよくあります。

子どもの個性は、卵のおもちゃへの関心の示し方のような

ほんのちょっとしたことをきっかけに、さまざまな気づきを得ることがあるのです。

大人がその魅力に気付いたとたん、

すばらしいところばかりがどんどん引き出されてくるから不思議ですね。

あるとき、燃え尽きたようになって、疲れ果ててしまうのにはわけがあります。

社会も、保健センターも、幼稚園も、小学校も、中学校も……

子どもの特性に合わせた一貫したサポートををしてくれるのではなく、

むしろ毎回、親御さんが自分で調べて、学んで、説明して、悩んで、問題を解決して……

外の人々をサポートしていく立場に立たされがちなのです。

虹色教室で発達障害の子の勉強の手助けをする際、

親御さんたちから受ける相談のほとんどは、

園や学校にどのようにして障害特性を理解してもらい、

子どもの行動に対する苦情(幼稚園の先生の話に自閉傾向のある子が毎回、口をはさむなど)に

どう対処したらよいかということなのです。

園や学校が、これまでの経験の蓄積から、

発達障害の子への適切な対応をして、

親御さんのサポートに回っているという話はほとんど聞きません。

そこには誤解や無理解もあります。

特に自閉症の障害特性への対応を「ひとりだけわがままを認められない」とする捉え方は

根強いです。

そんな風に、困難な子育てに対していろいろなサポートを受けたいところが、

自分がわが子以外の人々までサポートしなくちゃならないのですから、

疲れてしまうのも無理はないのです。

親御さん自身も、少しずつわが子を理解して、

将来、自立した幸せな人生を歩むためのスキルを身につけてあげたいところが、

外の環境への対応に追われるうちに、

その場限りの応急処置のような対応しかとれなくなっているケースがほとんどなのです。

たとえば、子ども同士のトラブルは、

具体的なソーシャルスキルを教える絶好のチャンスですが、

「けんかをさせない」「頭ごなしに叱る」

「規則でしばる」「表面的な善悪で裁く」

「トラブルの根本的な原因を見ない」といった

その場限りの対応になりがちです。

すると、低学年くらいまでなら、大人の手助けを借りながら

素直に正しい対処法の練習ができていたはずなのに、

トラブルへの対応を知らないまま中学年、高学年と進級して、

陰湿ないじめやからかいの的になってしまう

ケースが後を絶たないのです。

勉強の面でも、今学習中のことができていても、

発達障害の子特有の苦手があるので

それが先々の学習のつまずきにつながらないような

配慮が必要です。

そうした問題を先送りにして、

後から子どもがどうしても勉強についていけない事態にぶつかったとき、

「それは仕方のないこと」とするのは、

とても酷なことだと感じています。

発達障害のある子への対応は

現実にとても難しいです。

こだわりが強くて、サポートしたいことが

ほとんどできなかったり、

失敗に極端に弱くて、良かれと思ってやらせたことが

苦手の原因を作ってしまう場合もあります。

といって、子どもに自由を与えて制約を少なくしすぎて、

不安や恐怖心が募ってパニックを起こすこともあります。

親御さんだけ全てを抱えて、長い間、

パワフルに対応し続けることができるようなことではないのです。

長期に渡る一貫した外からのサポートが

必ず必要なのです。

それがあっても、とても困難で難しい子育てなのですから。

現在のようにがんばって子育てしているにも関わらず、

子どものことで周囲から批判的な目で見られたり、罪悪感を抱かされたり、ひとりで不安を抱え込んだり

しなくてはならない状態は

一日でも早く改善しなくてはならないと

思っています。

そのためには、幼稚園教諭や園長や、小学校や中学校

の教師や校長や教頭が、学んで、連携して、サポートする側に立たなくては

ならないと考えています。

それまで支援に熱心だった親御さんから、

まるで燃え尽きてしまったかのような印象をお受けするときがあります。

もちろん、子どもへの愛情は変わらないし、それまで通りていねいに子育てをしているのです。

それなら、どうして燃え尽きてしまったような印象を受けるのかというと、

小学校に入ると「何をしたらいのか」支援の決め手になるものが 捉えずらくなる上、

どこまでがんばっても、さらに複雑で困難な問題が待ち構えているように見えるため、

それまでの徒労感がどっと出てくるのかもしれません。

学校から、学習面やソーシャルスキルの発達についての

長期的な見通しにもとづくアドバイスをもらえることはまずありません。

ですから、

今は何とか授業についていけているし……

お友だちとのトラブルもまだまだ陰湿なものではない……

というとき、先々のことに対する心配は以前より増しているにも関わらず、

「これまでは就学に向けてあれこれ手をつくしてきたけれど、

後は宿題見てやって、補習塾にでも通わせていれば

何とかなるのかな? 」と感じて、

発達障害ということへの対応をほとんど気にかけなくなる方もいるのです。

もちろん、過度に先のことばかり考えず、

ポジティブに楽観的に子育てすることは大切です。

けれども、私が、

何とか学校生活に適応している発達障害の子たちと接していると、

本人の困り感はかなり深刻なのではないか

と気がかりなケースが多々あるのです。

本人は、いつ登校渋りが始まってもおかしくないほど、

困惑しながら過ごしていたり、

いついじめに発展するかわからないほど

友だちと関わるスキルが幼かったりするのです。

周囲の子と同じくらい勉強ができていたとしても、

質的な違いがあって、

意味がわからないまま暗記するだけで成績を維持していたり、

今のところ抽象的な言葉がテストにでないから

何となく勘で答えても正解しているという場合がけっこうあります。

こうしたことは、不安をあおったり、脅かしたりするためではなくて、

あまり大きなトラブルがない低学年のうちに、

長期的な見通しを立てて適切な支援をしていく

必要性を感じて書いています。

(それから、広汎性発達障害の子への

特別な配慮を渋る

公立の小学校に対する抗議の気持ちも込めて

書いています。)

そうすれば、学年が上がるにつれて起こりうる困難な事態も、予防したり、

うまく乗り越えたりできると思っているのです。

授業中に立ち歩くこともないし、

ひどいパニックも起こさないし、

我慢すれば何とか授業をまじめに受けていけるという

広汎性発達障害の子たちは、

家に帰るとささいなことで泣いたり、不安が強くなったり、

緊張してしょっちゅう身体をこわばらせていたり、チックが出るなどの

ストレスの症状を表していることがあります。

もちろん、授業中うろうろせず、パニックを起こさないことは大事なのです。

ただ、そうした問題行動を起こさない限り、

学校に、子どもの困り感を減らす手立てを相談しにくい雰囲気があるのは

どうなのかな?

と疑問に感じています。

そうした子と話をしていると、

学校ではいつも次に何が起こるのかわからなくて、

自分ひとりが、みんなができている手順がわからなくて、

場所を移動するときも怖くてたまらない気持ちを抱えているのです。

一日中、心の中に

嵐が吹き荒れているのを、

歯をくいしばってがまんしている状態なのです。

もし、簡単なスケジュールを目で見える形で示してあげたり、

壁に手順を絵で描いてあるものが貼ってあったりすると、

落ち着いて学校で過ごせるのに、

そうした対応を学校に求めても、「ちゃんとできてますよ」という一言で

簡単に却下されてしまうことが多いようです。

親御さんも、学校からそう説明されてしまうと、

「慣れるのは時間の問題なのか……」とか、

「この子は発達障害ではないかもしれない」と思いとどまってしまいがちです。

次回に続きます。

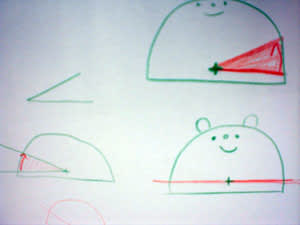

広汎性発達障害のある★ちゃんのレッスンです。

学校で分度器の使い方を学び出した★ちゃん。

「上手に扱えない」という話でした。

いざ、角度を測るという段になって、

★ちゃんが分度器を「上手に扱えない」のには、

一筋縄ではいかないさまざまな理由が絡んでいることがわかりました。

まず、★ちゃんは、「分度器の中心」という言葉が何を指すのかわからなかったし、

「十字になっている部分よ」と説明されて納得しても、

いざ使う段になると、

分度器の外回りの一点を合わせてしまうのです。

また、2つのことを同時にするのが苦手ですから、

中心を合わせたら、0度の底の線がずれて、

0度の底の線を合わせたら、中心がずれているという具合に、

どうもうまくいかないのです。

そこで、「分度器の中心」を「くまのおへそ」

「0度の線」を「パンツの線」と★ちゃんがイメージしやすいもので説明して、

そのどちらも注意して角度を測らなければならないことを告げると、

ようやく、ぐらぐらせずに分度器をあてられるようになりました。

といっても、それでこの単元がマスターできたわけではありません。

とりあえず、ようやくスタート地点に立ったばかりです。

★ちゃんといっしょに教科書の課題をこなしていると、

「辺アイをかく」とか「点アに分度器の中心をあわせて」といった

言葉が、どのような動作をすることを指示しているのかわからなくて、

途方に暮れる姿がありました。

そうした言葉が表わすのは、

実際に目で見るとどういう作業なのか、

自分でやってみるとどういう作業なのか、

ひとつひとついっしょに付き合ってあげる必要があるのです。

(折り紙を使うと、測っている角が実感しやすいです。)

広汎性発達障害のある子たちは、

している作業を<意味で充たしていく>ことが

とても苦手な子が多いです。

ですから、「これくらいわかるだろう」と思うことも、

具体的にやってみせるだけでなく、

どのような意味や目的があってそれをしているのか

いちいち言葉で説明してあげることが大事なのです。

★ちゃんとカードゲームで遊ぶときに、

「カードを混ぜてちょうだい」というと、

★ちゃんは、一番上のカードを「なでる」ような動作をしました。

とりあえず、くるくると混ぜるときの手の動きはしているのです。

でも、これだと、カードが重なっている順番は同じままです。

遊ぶときにカード同士を混ぜ合わせたり、繰ったりするのは、

なぜなのか、直観的にその意味に気付くことが難しいようなのです。

広汎性発達障害の子たちが成長していく過程では、

「言葉」と「動作」と「意味」の3つを

つなげるための、

具体的な体験がたくさん必要だと思っています。

算数の学習でも、

ただできるようにさせるのでなく、

「言葉」と「動作」と「意味」が、

ちぐはぐなままになっているものがないかチェックします。

小さな体験の積み重ねが、こうしたハンディーを

持った子たちの生き辛さを減らしてくれるものと信じています。

虹色教室でいつも人気が高い

「お酢に重曹を入れる」実験。

「えっ? またやりたいの?」とこっちがとまどうほど

何度でもやりたがる子が多いです。

「お酢に重曹を入れて、試験管から泡があふれだす」という子どもも私もドキドキする実験だけでなく、

(私のドキドキの理由は、拭き掃除が大変~食べ物を粗末にしないで~!という気持ちが主です)

水とお酢と重曹を入れた溶液に、粘土の小さな粒を入れて、

それが二酸化炭素の粒に囲まれて浮いたり沈んだりするという実験も

とても人気があります。

何度も何度も同じことを繰り返したがる子どもたち。

私は、少しずつしていることの理解が深まるように

工夫しています。

実験そのものの内容についての理解もそうですが、

実験中に自然に身につく道具の扱い方と算数の知識についても

気を配っています。

写真は、測りです。

実験をするときは、何かとはかりに乗せます。

めもりの読み方や単位についての感性が身についてくるからです。

幼児は「重さをはかっている」「重いものと軽いものがある」といった認識を、

小学生は、めもりを読むだけでなく、

めもりの数値からさまざまな推理が働くように、

「おしゃべりタイム」を設けています。

写真のように、実験する材料(重曹です)をはかる場合、

「1キログラムって表示してあるけど、袋の重さはどれくらいなんだろう?」とか、

「1キログラムの半分は何グラム?」とか、

「800グラムと900グラムの間に5つの区切りがあるとき、

ひとつめの区切りは何と読む?」とか。

写真は、小学2年生の女の子たちと

「はかりクイズ」をしているところです。

10枚のチップが80グラムだったとき、1枚のチップは何グラムなのか?」を

考えているところです。

他に、「測るのが難しいものをはかる方法」について

話し合いました。