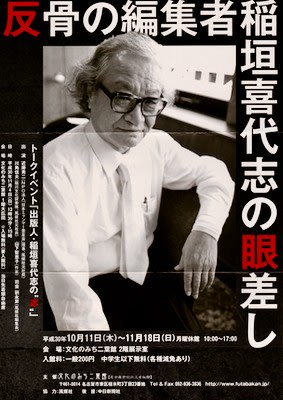

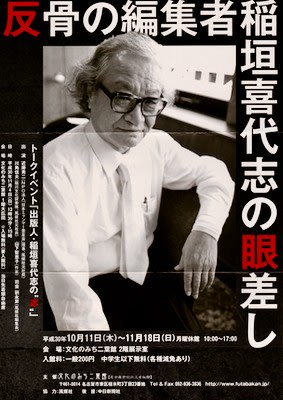

4日日曜日、同人誌などでご一緒した先達の一周忌を受けて、それを偲ぶイベント、「反骨の編集者稲垣喜代志の眼差し」展へでかけた。会場は「文化のみち二葉館」(名古屋市東区 日本初の女優といわれる川上貞奴と、 電力王と称された福沢桃介が大正から昭和初期にかけて暮らしていた邸宅を移築・復元した洋館)で、この日は、その展示会の特別企画のトークイベント「出版人・稲垣喜代志の”志”」が行われた。

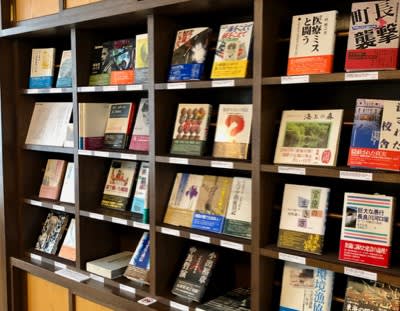

稲垣さんは、1963年、それまで勤めていた「日本読書新聞」を退職し、名古屋の地に「風媒社」という出版社を起こし、文芸出版、評論、ルポルタージュ、などなどの良書を半世紀以上にわたって世に送り出してきた。

とりわけ、公害問題やハンセン病問題、原発問題などについては、それらが一般に問題視される前に、率先して取り上げ、警鐘を鳴らし続けてきた。

なかでも、原発問題については、フクシマ原発事故に先立つ16年前の1995年に『原発事故…その時、あなたは!』を世に問い、「もし日本の原発で重大事故が起きたらどうなるか?近隣住民の被爆による死者数、大都市への放射能の影響」などをシュミレートし、「原発安全神話」を真っ向から切り崩す衝撃的な書を出した。

そのあまりにも的確な予言に、実際の事故が起こったあと、初版後十数年を経過した書が版を重ねるという珍しい現象を引き起こした。

風媒社の概要や出版物については、以下を参照されたい。

http://www.fubaisha.com/index.html

私との関係についてはほぼ40年ほどになるが、最初は私がやっていた居酒屋の客として、それから、いろいろ話をしたり情報を交わす仲になり、さらに10年ほど前からは同じ同人誌の先達として、毎月一回以上会う間柄だった。

トークイベントのパネリストは、風媒社の初期の頃の社員でいまは独立した事業をなさっている方お二人と、私の友人の作家、山下智恵子さんとの三人(司会は劉編集長)で、それぞれが、私が知らない側面での稲垣さん像を語るなど、いまは亡き先達をいま一度彷彿とさせるものであった。

稲垣さんの遺品 ステッキやメガネ、腕時計などどれもいつも見ていたものだ

この催しに参加したあと、いま一人出会ったのは、これもいまは亡き映画監督の若松孝二氏で、出会ったのはいまも存続する若松プロダクションの映画、『止められるか、俺たちを』(監督:白石和彌)という作品の中でのことである。

若松監督が名古屋に開設した映画館、シネマスコーレにおいてであった。

映画は、1969年から71年の三年間の若松プロダクションに集う人々、その周辺の人々を描いている。そのストーリーとしては、若松孝二の助監督となった吉積めぐみ(演じるのは門脇麦)を巡るものだが、その状況の中心にはいつも若松孝二(演じるのは井浦新)がいる。

その意味ではこの映画は、若くして世を去った吉積めぐみへのメモリーズであるとともに、いまは亡き若松孝二へのオマージュでもある。

そこには映画作りに情熱を燃やすハチャメチャなエネルギーが存在した。

なんとしてでもなにかを生み出し、フィルムに焼き付けようとする情熱。

そのためには、既存のものを超え、あえて常軌を逸することを目指す、そんな映画製作者たちの姿が、これでもかこれでもかと展開される。

さて、私と若松監督の関係だが、35年前、自分の上映館、シネマスコーレを名古屋にもった監督は名古屋を頻繁に訪れ、若い映画人たちとの交流を持つに至った。そんな折などに、やはり私が営んでいた居酒屋に来ていただいたのが最初だった。その後、しばしば大勢の若者たちを引き連れて来店の折には、常にその中央には若松監督がいた。

時折、少人数や一人での来店の際には、カウンター越しにいろいろ話を交わすことができた。私の店の若い常連の映画好き(年間200本の映画を観ていた)が、縁あって監督の類縁に繋がることになったこともあり、その来店も何度かにわたった(その類縁関係は不幸な結果になるのだがそれはこの際、言わないでおく)。

監督が客として私の店を訪れた頃には、上記の映画で見たようなむき出しの荒々しい情熱は影を潜め、むしろ若い人たちに囲まれて好々爺然とした笑顔を見せることもあった。むろん情熱を失ったわけではなく、それらは静かに作品の中に沈殿していったようだ。

こうしてこの日、私は逝ってしまった二人の先達に再会したのであった。

そのひとり、出版人として反骨を貫いた稲垣さんとは、その人となりが語られたトークイベントの中で、もうひとりの、映画というキャンバスに溢れる思いをつねに叩きつけてきた若松監督とは、その後衛たちが作り上げた映画の中で。

二人に共通するもの、それは閉塞した状況に圧倒されることなく、マジョリティのもつ抑圧的な価値観にマイノリティの立場から抗い続けることでなにかを生み出し続けるという反骨の精神、そしてそれを新たな創造へのバネとしたチャレンジ活動を手放さなかったことだろう。

時代の閉塞感は、こんにち、一層募ってると思うのだが、現今の大勢をみるや、それに順応することが「うまく生きること」であるとする向きが多い。そしてそのことが、閉塞の重みをますます増加させ、さらにそれに順応するという悪しきスパイラルが自らの牢獄の壁をますます厚くしているかにみえる。

「時代はもう、稲垣さんや若松監督のものではないんだよ」とささやく声が聞こえる。「彼らを、《かつて》の記念碑として安らかに葬ることが必要なのだ」とその声は続く。

しかし、彼らが目指した世界の流動性のようなものを失った世の中は、流れを失った水が腐敗するように、次第次第に「生きた人間」を窒息死させてゆくことになるだろう。

そうした状況に警鐘を鳴らし続けてき彼ら二人の声に、いま一度、耳を傾けてもいいのではないか。彼らの背中をみて生きてきた私は、能う限りそのように生きたいと改めて思った。

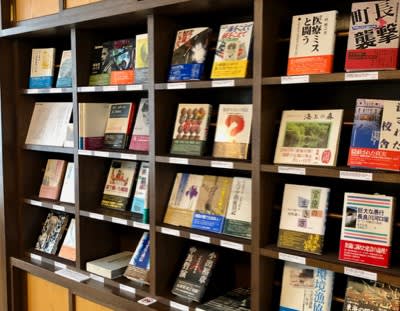

稲垣さんは、1963年、それまで勤めていた「日本読書新聞」を退職し、名古屋の地に「風媒社」という出版社を起こし、文芸出版、評論、ルポルタージュ、などなどの良書を半世紀以上にわたって世に送り出してきた。

とりわけ、公害問題やハンセン病問題、原発問題などについては、それらが一般に問題視される前に、率先して取り上げ、警鐘を鳴らし続けてきた。

なかでも、原発問題については、フクシマ原発事故に先立つ16年前の1995年に『原発事故…その時、あなたは!』を世に問い、「もし日本の原発で重大事故が起きたらどうなるか?近隣住民の被爆による死者数、大都市への放射能の影響」などをシュミレートし、「原発安全神話」を真っ向から切り崩す衝撃的な書を出した。

そのあまりにも的確な予言に、実際の事故が起こったあと、初版後十数年を経過した書が版を重ねるという珍しい現象を引き起こした。

風媒社の概要や出版物については、以下を参照されたい。

http://www.fubaisha.com/index.html

私との関係についてはほぼ40年ほどになるが、最初は私がやっていた居酒屋の客として、それから、いろいろ話をしたり情報を交わす仲になり、さらに10年ほど前からは同じ同人誌の先達として、毎月一回以上会う間柄だった。

トークイベントのパネリストは、風媒社の初期の頃の社員でいまは独立した事業をなさっている方お二人と、私の友人の作家、山下智恵子さんとの三人(司会は劉編集長)で、それぞれが、私が知らない側面での稲垣さん像を語るなど、いまは亡き先達をいま一度彷彿とさせるものであった。

稲垣さんの遺品 ステッキやメガネ、腕時計などどれもいつも見ていたものだ

この催しに参加したあと、いま一人出会ったのは、これもいまは亡き映画監督の若松孝二氏で、出会ったのはいまも存続する若松プロダクションの映画、『止められるか、俺たちを』(監督:白石和彌)という作品の中でのことである。

若松監督が名古屋に開設した映画館、シネマスコーレにおいてであった。

映画は、1969年から71年の三年間の若松プロダクションに集う人々、その周辺の人々を描いている。そのストーリーとしては、若松孝二の助監督となった吉積めぐみ(演じるのは門脇麦)を巡るものだが、その状況の中心にはいつも若松孝二(演じるのは井浦新)がいる。

その意味ではこの映画は、若くして世を去った吉積めぐみへのメモリーズであるとともに、いまは亡き若松孝二へのオマージュでもある。

そこには映画作りに情熱を燃やすハチャメチャなエネルギーが存在した。

なんとしてでもなにかを生み出し、フィルムに焼き付けようとする情熱。

そのためには、既存のものを超え、あえて常軌を逸することを目指す、そんな映画製作者たちの姿が、これでもかこれでもかと展開される。

さて、私と若松監督の関係だが、35年前、自分の上映館、シネマスコーレを名古屋にもった監督は名古屋を頻繁に訪れ、若い映画人たちとの交流を持つに至った。そんな折などに、やはり私が営んでいた居酒屋に来ていただいたのが最初だった。その後、しばしば大勢の若者たちを引き連れて来店の折には、常にその中央には若松監督がいた。

時折、少人数や一人での来店の際には、カウンター越しにいろいろ話を交わすことができた。私の店の若い常連の映画好き(年間200本の映画を観ていた)が、縁あって監督の類縁に繋がることになったこともあり、その来店も何度かにわたった(その類縁関係は不幸な結果になるのだがそれはこの際、言わないでおく)。

監督が客として私の店を訪れた頃には、上記の映画で見たようなむき出しの荒々しい情熱は影を潜め、むしろ若い人たちに囲まれて好々爺然とした笑顔を見せることもあった。むろん情熱を失ったわけではなく、それらは静かに作品の中に沈殿していったようだ。

こうしてこの日、私は逝ってしまった二人の先達に再会したのであった。

そのひとり、出版人として反骨を貫いた稲垣さんとは、その人となりが語られたトークイベントの中で、もうひとりの、映画というキャンバスに溢れる思いをつねに叩きつけてきた若松監督とは、その後衛たちが作り上げた映画の中で。

二人に共通するもの、それは閉塞した状況に圧倒されることなく、マジョリティのもつ抑圧的な価値観にマイノリティの立場から抗い続けることでなにかを生み出し続けるという反骨の精神、そしてそれを新たな創造へのバネとしたチャレンジ活動を手放さなかったことだろう。

時代の閉塞感は、こんにち、一層募ってると思うのだが、現今の大勢をみるや、それに順応することが「うまく生きること」であるとする向きが多い。そしてそのことが、閉塞の重みをますます増加させ、さらにそれに順応するという悪しきスパイラルが自らの牢獄の壁をますます厚くしているかにみえる。

「時代はもう、稲垣さんや若松監督のものではないんだよ」とささやく声が聞こえる。「彼らを、《かつて》の記念碑として安らかに葬ることが必要なのだ」とその声は続く。

しかし、彼らが目指した世界の流動性のようなものを失った世の中は、流れを失った水が腐敗するように、次第次第に「生きた人間」を窒息死させてゆくことになるだろう。

そうした状況に警鐘を鳴らし続けてき彼ら二人の声に、いま一度、耳を傾けてもいいのではないか。彼らの背中をみて生きてきた私は、能う限りそのように生きたいと改めて思った。