この「北野」とは北野天満宮のことである。「松梅院」とはその筆頭社家である。

細川家はこの「北野松梅院」とのかかわりも深く、その血族・ニ家が細川家藩士となっている。

北野天満宮は菅原道真をお祀りしているから、家紋は「梅鉢」であり、細川藩士二家も同様である。

一昨日、ご厚誼いただいている東京本郷のお茶に係る御道具を扱っておられる F 様からお取り扱いのカタログが送られてきた。

幽齋公の実弟・玉甫和尚(大徳寺住持)の「阿弥陀の三字」「達磨画讃」などの御軸など特にご紹介があったが、それと共に私が注目したのは近衛信伊筆の書状で「松梅院(禅昌)」に宛てた言伝を依頼する文章である。

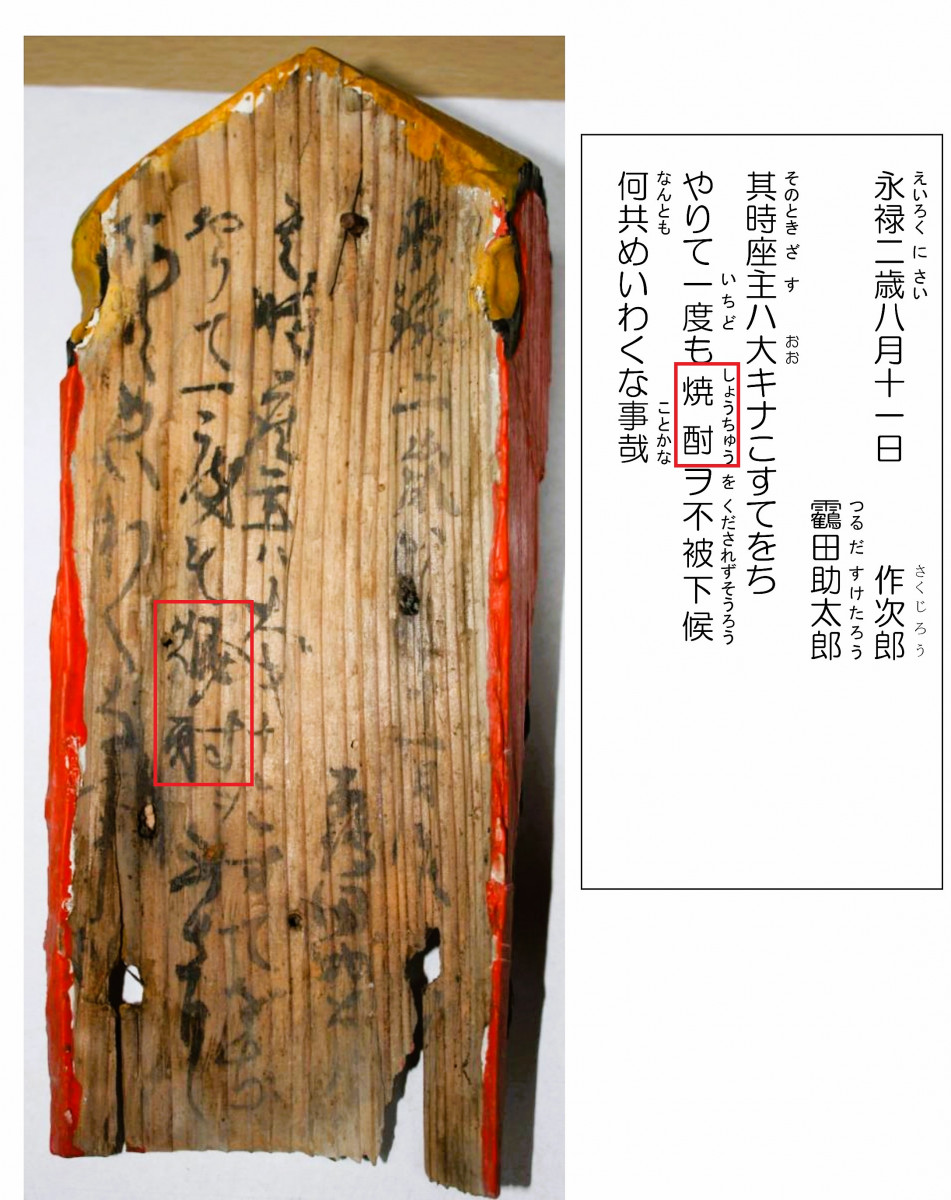

ここに禅昌に関する説明文が次のようにあった。

北の天神の筆頭社家。連歌を通じ里村紹巴ら(と)親しく交流。慶長一二(1607)法印。

禅昌の一族の女性が秀次の側室であった為、紹巴共に秀次事件に連座、禅昌は三年にわたり浪人生活を

するが、秀吉の亡くなる直前に復権す。慶長十七(1612)隠居。徳勝院建立。北野社家日記を遺す。

秀次事件は秀吉の狂気ともいえる。細川忠興女・長の婿、前野出雲守景定も父親と共に事件に連座、切腹をした。

お長も同様であったがいち早く忠興が出家させたので難を逃れている。

北野天満宮は「北野の大茶会」でも知られる、豊臣家ゆかりの神社だが、社家に対しては秀次事件という俗世の関りで割を食った。

先に私は忠興の妹(加賀)聟・木下延俊の「慶長日記」をご紹介してきたが、三人の娘の内、二女・於豊(おぶん)を秀吉の正室高台院が身近において愛した。

高台院はこの於豊を京に居住させたいと欲して、北野天満宮筆頭社家・梅松院に嫁がせている。

「慶長日記」は慶長18年の一年間限りのものだが、大坂の陣に二年前の豊臣家に忍び寄る滅亡の足音はまだうかがえず、延俊と高台院の交流など穏やかな日々が伺える。

「於豊」が何時梅松院に嫁いだかは、資料不足ではっきりしないが、大坂の陣以降かもしれない。

徳川の天下になると、家康は「豊国廟」に対し、過酷な弾圧を期している。その座主が細川家ゆかりの吉田神道家の梵舜であることを想うと、豊臣家と細川家とのかかわりも深いものがあることを知らしめる。

サイト検索している中で、山澤学氏の論考「北野社祠官筆頭松梅院の定着と豊臣政権ー『北野社家日記』禅昌記の考察ー」という興味深い論考を見出した。

秀次事件を含め大変興味深い論考である。

直接的な記事は見受けられないが、「於豊」の婿殿は禅昌の嫡子で松梅院を継承した禅意であろうと思われる。

長い間疑問に思っていたことが一つ解明できて少々気分良くしている。

</picture>

</picture>