今回も、ありがとうおじさんの余韻の中で考えてみましょう。

聖句は前回と同じです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

=聖句=

「わたしの言葉は霊であり、またいのちです」

「わたしの言葉は霊であり、またいのちです」(ヨハネによる福音書、6章63節)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ありがとうおじさんの方法は、正しい道、「ゴールに直結している道」を

踏み外さないようにする技術を教えてくれています。

ありがとうおじさんにおいても、人間究極のゴールは

「万物の創造主の雰囲気を心中に生成さすこと」です。

ただ、最初に創造主という言葉を持ってくると、日本人は

「きゃぁっ、キリスト教だ!」と硬直してしまう。

創造主に関する論理を学ばせたら、途中で枝葉末節の部分にとらわれて

迷路にはまってしまう。

道徳教にしたり、政治運動教にしたり、とにかくゴールからみたら

迷路にあたるところで堂々巡りしてしまう。

これが日本人だ。

そこで、とにかく、「誰に向かってか」を具体的に提示しないで、

「ありがとうございます」を繰り返させます。

これは日本人の心情を洞察した驚くべき知恵なのです。

<繰り返しは雰囲気実体を醸成する>

繰り返すというのは、特有の作用を持っています。

それは、繰り返している言葉の対象を、その人の中で雰囲気として

徐々に生成させます。

宗教活動にせよ、哲学活動にせよ、精神活動の究極のゴールは

対象の雰囲気実体を心に得ることです。

だから、エッセンスを言葉にして繰り返していたら、

少なくともゴールを外れることはありません。

正しい道の上にいるのです。

そうしておいて後から時々、

「その感謝している対象は天照大神(あまてらすおみのかみ)なんだよ」

と追加してあげる。

「我々が『ありがとうございます』といっている対象はだれですか?」

と質問してきたらそういってあげます。

ここでもすぐに「ゴッドですよ」、とか、「創造主ですよ」、とはいわない。

日本人に一番馴染みの、古事記の神さんの名をもってきます。

その後で、「この神さんが実は、宇宙のすべてを創造しているんだよ」といってあげる。

「自分が創った人間が幸せになることを願い、我々を限りなく愛しておられるんだよ」

すると日本人はなんと、スムースに受け入れるんですね。

ありがとうおじさんの滋賀県の小屋を訪ねる人々の反応を聞いていると、

それがわかります。

<聖書信頼者には>

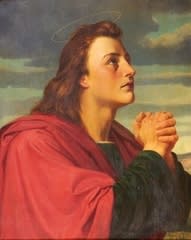

では聖書に信頼を置いている人は、どうなるか。

そういう迂回ルートはたどりません。

聖書の存在論には万物の創造主は存在しますから、

直接、父なる創造主に行ってしまいます。

そしてさらに、イエスはその創造主の子である・・・と直接イエスに行きます。

羊の子が羊であり、馬の子が馬であるように、創造主の子イエスは創造主である、と。

創造主は永続者であり、いのちエネルギーの源泉、放射源です。

では、イエスがそれであることを示すエッセンスの言葉は何か?

それはこの「ヨハネ伝」の11章25節にあります。

死んで四日たったラザロという青年を生き返らすときに、

イエスの口からこういう言葉が出ています。

「私はよみがえりです。いのちです。

「私はよみがえりです。いのちです。私を信じるものは、たとえ死んでも生きる」

ここで「信じる」の真の意味は「雰囲気実体が心に生成する」です。

「信じている」状態とは「その実体が心に生成している」状態なのです。

どうしたらそうなれるか?

ありがとうおじさんの知恵を援用するならば、

この言葉を繰り返したらいいことになります。

これを暗記して、これだけを何度も繰り返すのが正道を進む知恵です。

<日本人求道者には>

聖書にはこの聖句をめぐっての、神学的な理屈が膨大に埋め込まれています。

だが、それらはその次のこととします。

これは日本人宣教への有効なヒントになっているかもしれません。

聖書を知りたい、キリスト教に興味がある

(これが若者の6割に達しているという調査結果もあります)

という日本人に対しては、この聖句だけを読ませます。

そして、これだけを暗記させ、「この言葉をいつも心で繰り返していてごらん。

他のことはその次の話だよ」と言ってあげます。

「まさか、そんな・・・」といったらサントリー創業者・鳥井信治郎の出番です。

「あの超一流企業を創業し展開させた原動力になったのは創業者のこの言葉だよ」

『やってみなはれ、やってみなわからしまへんで』

「さあ! 元気で、やってみよう!」

・・・と。

久しぶりに読んでみました。

日本人は、外からの知識の枠組みを抜き取ってそれを利用する

ということばかりを歴史的に繰り返してきましたので、

外枠だけを利用する思考が骨身に浸みてしまっているのですね。

だが、外枠は本体の中身を持っていませんので、

具体的内容を追求するほどに、漠然としていってしまいます。

本体の知識は、追求するほどに対象がどんどん明確になってきます。

けれども、日本人は今や、そういうことを恐がり避けて、

漠然とした中に留まるのが「上品」だとする習慣を

身につけてしまっているように思います。

学者さんの世界(学界)にも、それが濃厚に見られますが、

これが日本での福音伝道の難しさを形成しているようです。

福音は、本体そのものを述べる思想ですから。

でも、原因がわかれば、智恵が出ることを期待できるでしょう。

考えましょう。