ディスクユニオンのアウトレットコーナーを覗いたら、ペーター・コヴァルトのベースソロ盤『Open Secrets』(FMP、1998年録音)が格安で見つかった。

これまで、コヴァルトの演奏を耳をそばだてて聴いたことはなかったかもしれない。音色の分離が心地よく(端正と表現するほど縮こまっていない)、コントラバスの響きを聴いているのに、まるで絹のような感触を覚える。フリー・インプロヴィゼーションのメロディラインも素晴らしく、何度も繰り返し聴いてしまう魅力がある。耳をそばだててこなかったと言いながら、リーダー作も持っている。そのうちデュオの作品、『Duos』(FMP、1991年)と『Paintings』(FMP、1981年)を棚から出して聴いた。

『Duos』は、エヴァン・パーカー、アンドリュー・シリル、イレーネ・シュヴァイツァー、坂田明、ペーター・ブロッツマン、デレク・ベイリー、ハン・ベニンク、翠川敬基ら、19人のインプロヴァイザーとのデュオ集。つい好みの共演者の方に耳が向いてしまうが、ひとつひとつ異なった表情を見せるコヴァルトの音は良い。特にデレク・ベイリーと弦楽器同士で、無数のはじく音が何かを目指して絡まっていく過程には感動させられるものがある。アンドリュー・シリルとのデュオでは、コヴァルトはホーミーのような声も出す。これが、『Open Secrets』での最終曲では締めくくりとして効果をあげているのだ。

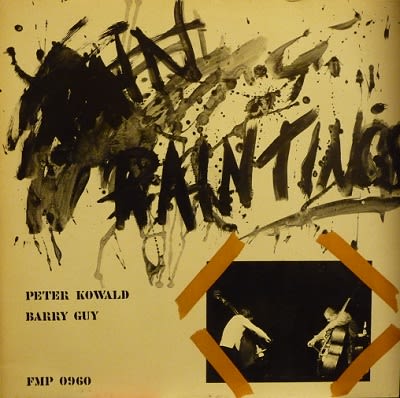

『Paintings』は、バリー・ガイとのベース・デュオ。ここでも左右のトラックから発せられるコントラバスの音を聴いていると、それぞれのキャラクターの違いが浮かび上がってきて面白い。ガイは、はじいたときの破裂音や不協和音を増幅するセンスなのである。マッツ・グスタフソンを見出したのもわかるような気がする。

ジャケットは写真の四隅をテープ止めしたようなデザインになっている(実際のテープではなく、そのようなデザイン)。最近、マッツ・グスタフソンがサックス・ソロでデューク・エリントン集を出していたが、そちらは本当に写真を白ジャケットにテープ止めしてある。さては師匠格のガイのLPに触発されたか。

CD化の際に、この盤と、バール・フィリップスとのベース・デュオ盤とがカップリングされた記憶がある。ベースの響きや雑音を聴くにはやはりLPだ、と思うものの、入手しておけばよかった。あらためて、今度はバール・フィリップスのベースソロ盤『Camouflage』(victo、1989年)を2度、3度と繰り返して聴いてみると、やはりベースの顔が違う。彼はガイほどではないものの、さまざまな音色を発し、音が発生している途中で別の音を混ぜたり、移動したりする。

ところで、コヴァルトは絵も好きだったようで、この『Paintings』でも、ルネ・マグリット、マルセル・デュシャン、マックス・エルンスト、ヨーゼフ・ボイスをイメージして演奏されている、あるいは後付けでイメージされている。そして『Open Secrets』のヘタウマな絵はコヴァルトの手によるものだ。親交があった画家、A.R.ペンクの画風も彷彿とさせるものであり、ヘタウマであっても、このころのドイツにおけるひとつの雰囲気を反映しているかもしれない(ペンクは1980年に東ドイツから西ドイツに亡命した。奈良美智の師匠でもある)。

●参照

○バール・フィリップス+今井和雄『プレイエム・アズ・ゼイ・フォール』

○歌舞伎町ナルシスでのバール・フィリップス

○マッツ・グスタフソンのエリントン集、マッツ・グスタフソン+バリー・ガイ『Frogging』