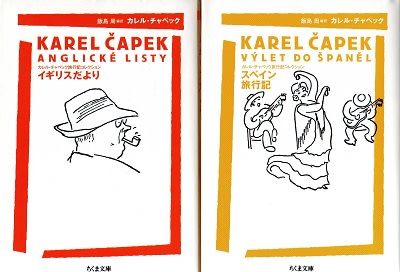

チェコの作家カレル・チャペックは、1930年前後にいくつもの旅行記を書いている。週末に子どもを連れてジャイアンツ球場まで二軍の試合を観に行き、片道2時間もかかったので、その間、気晴らしに、『イギリスだより』(ちくま文庫、原著1924年)と『スペイン旅行記』(ちくま文庫、1929年)を読んだ。

筆致は飄々としており、楽しんでいたり、皮肉を言ってみたり。どこを読んでも、未知の地の人びとに対する愛情を読み取ることができる。いみじくもチャペックは次のように述べている。これはおそらく建前ではない。中国や韓国のニュースとなると人が変わったように悪態をつきはじめる者どもに、このユマニストの爪の垢でも煎じて飲ませてやりたい。

「だが、いまいましくても、諸民族が、それぞれの習慣と文化を、そのまま持つようにしておこう。そして、必要ならば、頑固に執着せずに自身の神様ともおさらばするのだ。なぜなら、相違のそれぞれは、愛する価値があるからで、それは人生を何倍にもゆたかにする。わたしたちを分かつすべてのものに、わたしたちを結びつけさせよ!」

ここでチャペックが言う「相違」の観察がとても愉しい。書かれてから80年以上が経っているのに、国柄というのは変わらないものである。例えば『イギリスだより』では、次のように述べており、いちいち思い当たる節があってやたらおかしい。まあ、血相を変えて否定する人もいるかもしれないけれど。

「悪魔的なマスタードを塗りたくったプレスド・ビーフをくちゃくちゃ噛んでいるときには、誰も顔を輝かしたり、声をふるわせて歌を歌ったりできない。」

「生きているときは確かに魚だが、食膳にのぼる憂鬱な状態になるとフライド・ソール、つまり舌びらめのフライと呼ばれるものを、・・・」

「飲み助たちはバーで、それぞれ勝手に飲んでいる。普通の人たちは、家へ乗り物で帰るのに新聞を読み、右や左をのぞきもしない。」

「ヨーロッパ大陸は、もっとうるさく、もっと不勉強で、もっと汚く、もっと怒りっぽく、もっと神経がこまかく、もっと情熱的で、もっと親しみやすく、もっと愛情にとみ、楽しみを求め、生命力豊かで、荒っぽく、おしゃべりで、拘束されず、どこかもっと不完全なのだ。」

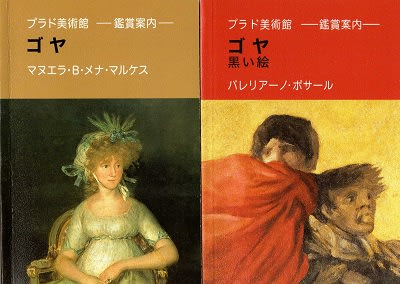

『スペイン旅行記』では、プラド美術館でゴヤの作品に感激している。ここでは、今も80年前も、掃いて捨てるほどある(捨てないが)ゴヤの作品を観ることができるのだ。王たちの肖像を「いささか侮辱的」と評し、「裸のマハ」を「エロチックな虚構の極限。寓話的な裸体の極限。」と激賞している。チャペックによるゴヤ評は、この「裸のマハ」評が長く堅苦しい評論よりも本質的であるように、見事である。

「わたしが思うに、ゴヤはここで、人間を裏返しにして、その鼻の穴と裂けたのどの奥をのぞき込み、ゆがんだ鏡の中で、できそこないの醜悪さを研究しているかのようだ。」

私がプラド美術館で観たゴヤ作品のなかでもっとも感激したのは、「砂に埋もれる犬」である。ポール・オースター『ティンブクトゥ』(1999年)の欧州版の表紙に使われたものだ。この限りない謎と泳ぐ視線が、オースター世界とシンクロするようだと思っていたのだ。発売時、パリのメトロの駅構内にでかでかと広告が貼ってあったのを強烈に覚えている。

ポール・オースター『ティンブクトゥ』欧州版(1999年)

中野京子が解説する『怖い絵』というNHKの番組では、埋もれた犬を当時のスペインになぞらえていた。一方、プラド美術館で買ってきた1ユーロの「観賞案内」日本語版では、どのようなもっともらしい説明も「絵の表現力の豊かさを釈明していないし、背景に示される漠然とした空間の宇宙的な感覚や、傾斜が何で出来ているのか、あるいは、犬の状態も明らかにしていない。」と、緊張感と曖昧さを高く評価している。この絵の強度にふさわしい説明は、明らかに後者である。

文庫本サイズの1ユーロ本。日本の美術館にもこんなものがあればよい。