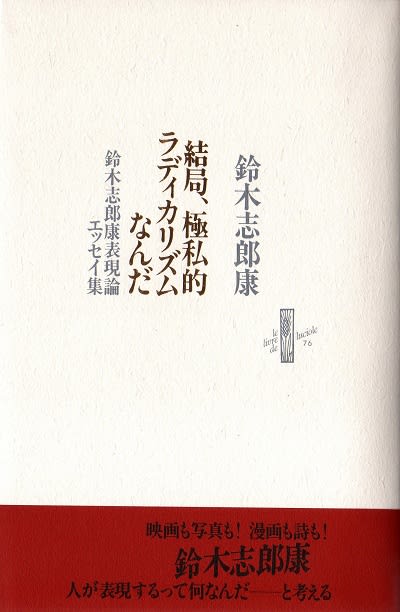

鈴木志郎康『結局、極私的ラディカリズムなんだ』(書肆山田、2011年)を読む。極めて私的な、極私的な、映画作家によるエッセイ集である。

個人映画は、その立ち上がりや存在の場を含めてのものである、という。そして詩は、ことばを受けとめるものではなく、ことばの立ち上がりに能動的に自らを重ね合わせようとすることだ、という。そうでなければ、制度にのらないことばを作りだし、発し、発せられたあとのことばの変貌にたじろぎ、変ってしまったことばを受けとめる者、すなわち個人、の営為からは離れていってしまう。従って、そのような個人は、制度や権威とは正反対に位置する。

ジョナス・メカス『リトアニアへの旅の追憶』において、母親と水とが存在の源として並列に存在しているとの見方。『ウォールデン』におけるメカスのカメラワークを心臓の鼓動だとすること。木村伊兵衛の写真における、人や動物との交感。つげ義春の、外部からの絶えざる逃亡。刺戟的な論考が多い。

私の持っている『ウォールデン』は、6本のリールのうち5本強しか入っていない。しかしこれによると、6本目の冒頭のところに印象的な場面があるという。やはり最後まで観なければ・・・。

●参照

○鈴木志郎康『隠喩の手』

○鈴木志郎康『日没の印象』

○ジョナス・メカス(1) 『歩みつつ垣間見た美しい時の数々』

○ジョナス・メカス(2) 『ウォルデン』と『サーカス・ノート』、書肆吉成の『アフンルパル通信』

○ジョナス・メカス(3) 『I Had Nowhere to Go』その1(『メカスの難民日記』)

○ジョナス・メカス(4) 『樹々の大砲』

○ジョナス・メカス(5) 『営倉』