ダンスの皆藤千香子さんに教わって、クレーフェというオランダとの国境近くにある町のクルハウス・クレーフェ美術館を訪ねた。というのも、ここはヨーゼフ・ボイスが幼少期を過ごした町なのだ。

着いてみると実に落ち着いた田舎町で、観光客らしき人はあまり見当たらない。カフェにはお年寄り。これ見よがしではない大きな邸宅の壁の上は苔むしている。しばらく歩くと美術館が見えてくる。まずは中のカフェで林檎のケーキをいただいた(すごくうまいので、行った人は絶対に食べるように)。

この美術館も大きく、驚くほど多くの部屋が展示室になっている。それでも巨大な美術館のように半ばうんざりすることがないのが、古い建物の力である。

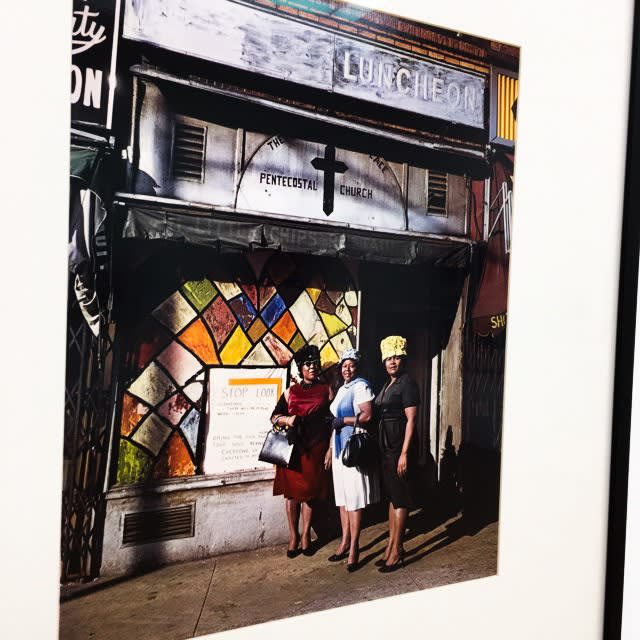

特別展は、エフェリン・ホーファーという写真家(Evelyn Hofer、ドイツ語読み)。わたしは知らなかったのだが、これはとても嬉しい発見だった。後で調べると、ドイツに生まれ、ナチから逃れてヨーロッパを転々としマドリッドに移るも、フランコの力が強くなってきてメキシコに逃れ、最後にはニューヨークに移住した女性である。

この人のスナップは極めて端正な構図を持っており、ピントも露出もプリントも素晴らしい。撮影技術は実に確かである。観ればわかる。そのことが写真のリアルさや迫真性やドラマ性を損ねる結果にはなっていない。それどころか、そのように視ようとする写真家の眼を如実に示す写真となっている。しっかりした、いい人だったんだろうなと思ってしまう。(関係ないと言われそうだが、関係はある。)

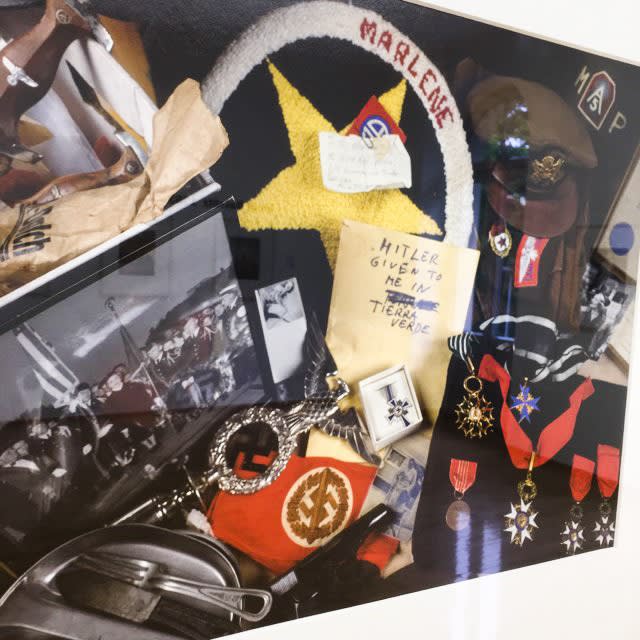

ブツ撮りも文句のつけようがない。たとえばマレーネ・ディートリッヒやフリーダ・カーロの遺品を撮影したシリーズがあるのだが、その職人としての水準の高さが芸術としての価値も高めている。同じフリーダの遺品を撮った石内都の作品には、前者が欠けていて、そのことが極めて残念だった。

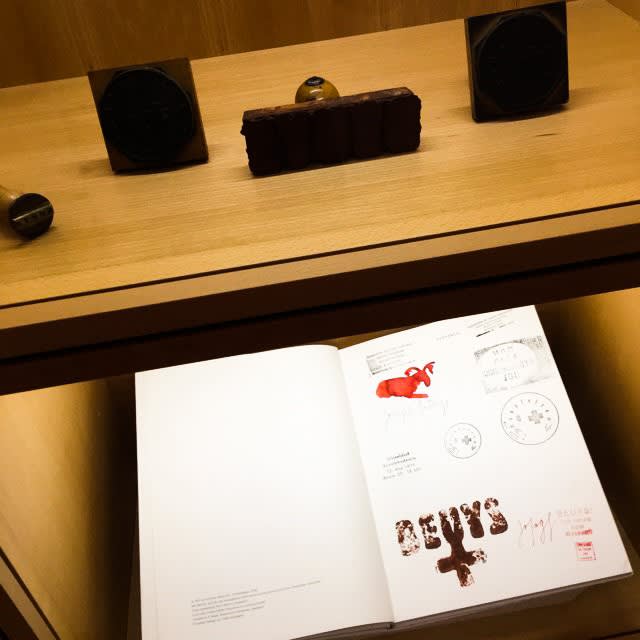

そして目当てのヨーゼフ・ボイス。かれが撮られた写真にもボイスらしさが溢れている。作品はボイスであり、視られた顔もボイスであった。すなわち存在がボイスであった。

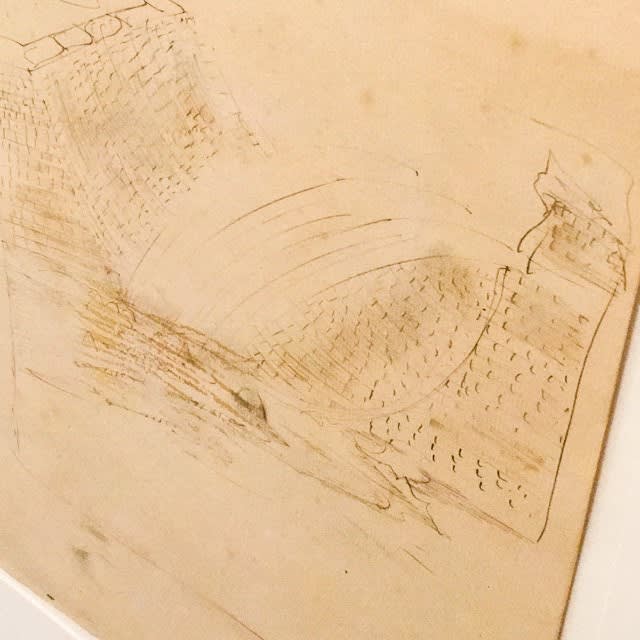

ドローイングもまたボイスならではのものだった。例えば、ランドスケープらしきスケッチがあるのだが、それは風景の写生でも、心象を形にしたものでも、またランドアートのようなものでもない。かたちや視線の動きが、ボイスの思想と不可分のものであるように思える。

ボイスは緑の党の創設に関わるなど、政治も活動の大きなテーマとしていた(というか、政治はかれにとって芸術と同じものだった)。経済が社会や芸術に重なり浸食してくることの問題点を指摘していたのだが、これは今となっては当然の視点に思える。しかし、アンドレス・ファイエル『ヨーゼフ・ボイスは挑発する』でも見られるように、当時は違和感のほうが大きいものであったようだ。この美術館に展示してある作品のひとつに、「Kunst = Kapital」と書かれたボードがある。芸術は資本である、この作品を同時代の人はどう受け止めただろう。

クレーフェの町には、中世にこの地の領主が建設したシュヴァーネンブルク(白鳥城)という大きなお城がある。3ユーロを払うと塔の上までのぼってゆける。中には写真や発掘物などが展示してあって、大戦で城も破壊されたことがわかる。つまり、戦後に復興がなされたのだった。ボイスも幼少期にこの城で遊んでいたという。

近くの教会を覗いてみた。皆藤千香子さんは以前にこの教会に入り、ボイスの発言として聞いたことを思い出し、体感したのだと話してくれた。すなわち、身体なのか、人生なのか、世界なのか、そういったものの中心は膝である、と、ボイスは言ってのけた。皆藤さんはその意図を不思議に思っていたが、教会で跪いて祈るとき、膝が中心になるのだと気が付いた、と。

わたしにもキリスト教の信仰はないのだが、跪いて祈った。普段しない動きであるだけに、意外に負荷の大きなことに驚いた。そして確かに膝が世界の中心にくるように思える。視える世界もまったく変わってくる。わたしはにわかで真似をしてみただけだが、とても興味深い。あるいは、身体の動きとはここまで日常に縛られているのだと逆に言うこともできるだろうか。思想と身体とは深くつながっている。

●ヨーゼフ・ボイス

1984年のヨーゼフ・ボイスの来日映像

アンドレス・ファイエル『ヨーゼフ・ボイスは挑発する』

ミヒャエル・エンデ+ヨーゼフ・ボイス『芸術と政治をめぐる対話』

ケルンのルートヴィヒ美術館とヴァルラーフ・リヒャルツ美術館

ロサンゼルスのMOCAとThe Broad

ベルリンのキーファーとボイス

MOMAのジグマー・ポルケ回顧展、ジャスパー・ジョーンズの新作、常設展ペーター・コヴァルト+ローレンス・プティ・ジューヴェ『Off The Road』

ペーター・コヴァルトのソロ、デュオ