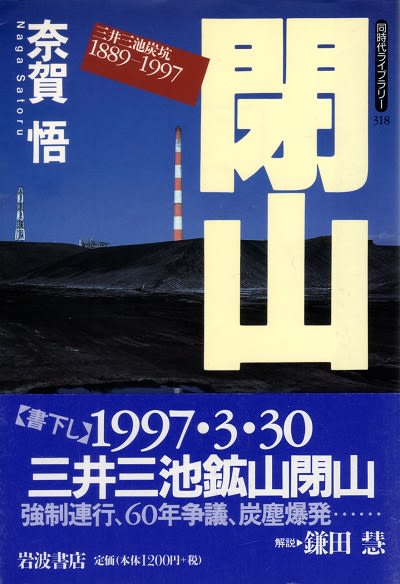

奈賀悟『閉山 三井三池炭坑1889-1997』(岩波書店、1997年)を読む。

三井三池鉱山は、福岡県大牟田市を中心とした坑道の入り口から有明海の海底にまで広がる、巨大な炭鉱であった。その総延長は300kmとも言われたという。官営三池炭鉱が三井に払い下げられたのが1889年(大日本帝国憲法の公布年)、そこから明治、大正、昭和と、日本の経済発展に貢献した。歴史的役割を終え、本書が刊行された1997年に閉山。いまでは、坑道掘りの炭鉱は、日本国内では釧路にしか存在しない。

などと書くと、産業発展史の教科書のようになる。実際には、それは、無数の炭鉱労働者に対する暴力的な抑圧によって維持されていた。(なお、北九州の炭鉱は多数の小規模な炭坑の集合体、三井三池はより大規模なものだと思っていたが、本書によれば、三井三池でも、入口単位での管理をしていたようだ。)

炭坑労働者の間でも激しい差別的な扱いがあった。よく知られたことだが、当初は囚人使役があり(払い下げには、囚人使用権まで含まれていた)、やがて、中国や朝鮮から労働者を連れてきた(強制的に、あるいは、二年間などと騙して)。中国人労働者・朝鮮人労働者に対する扱いは熾烈を極めた。言うことをきかないと直接殺すこともあり、また、「使えなく」なってから、亡くなってからは、ひとりひとりとしては扱われなかった。

外国人だけではない。飢餓や貧困に苦しんでいた与論島からは多くの労働者が渡ってきて、港湾で働いた。かれらも差別の対象となった。(このあたりは、熊谷博子『三池 終わらない炭鉱の物語』、熊谷博子『むかし原発いま炭鉱』に詳しい。)

戦後、会社はさらに効率化を進めた。つまり、労働条件の過酷化を進め、安全対策を適切に行わなかった。その結果として起きた事故が、1963年の炭塵爆発である。炭塵が放置され、あるきっかけで火が付き、爆発・落盤するとともに、発生したCOガスで、多くの労働者が亡くなり、また、激しい後遺症に苦しむこととなった。

しかし、このように因果関係が明らか過ぎるほど明らかな事故に対しても、会社や国の対応はあまりにも不適切だった。その過程では、原因を炭塵ではないとする「学者」や、誤った判断をくだす「医者」や、条件闘争のなかで個人を押しつぶそうとする「労組」や、経済発展を最優先させる「国」が、犠牲者に立ちはだかった。こう見ると、歴史は現在につながっているのだということがよくわかる。

●参照

熊谷博子『むかし原発いま炭鉱』

熊谷博子『三池 終わらない炭鉱の物語』

上野英信『追われゆく坑夫たち』

山本作兵衛の映像 工藤敏樹『ある人生/ぼた山よ・・・』、『新日曜美術館/よみがえる地底の記憶』

勅使河原宏『おとし穴』(北九州の炭鉱)

友田義行『戦後前衛映画と文学 安部公房×勅使河原宏』

本多猪四郎『空の大怪獣ラドン』(九州の仮想的な炭鉱)

佐藤仁『「持たざる国」の資源論』

外村大『朝鮮人強制連行』

原田正純『豊かさと棄民たち―水俣学事始め』

石井寛治『日本の産業革命』