赤ん坊がいるため、今夏はまったく遠出しない。しかし買い物やら美術館やら子どもの工作の協力やら、わりと楽しいのだった。もう夏休みは終わり。

久高島の猫小、2005年夏 Leica M3、Summicron 50mm/f2.0、Tri-X、フジブロ2号

赤ん坊がいるため、今夏はまったく遠出しない。しかし買い物やら美術館やら子どもの工作の協力やら、わりと楽しいのだった。もう夏休みは終わり。

久高島の猫小、2005年夏 Leica M3、Summicron 50mm/f2.0、Tri-X、フジブロ2号

息子と市川市コミュニティバスに乗って1時間、本八幡の千葉県立現代産業科学館に行った。

思うに、バスほど、いつも使っている人と初めてその場所で使う人との意識差が大きい交通機関はないだろう。このバスはいつも使っているので、故・田中小実昌氏の気分で脱力弛緩。しかし、車酔いするので、しりとりくらいしかすることがなく、車窓からコンデジで適当に写真を撮ったりした。

エッセイでは、コミさんはいつも飄々としているように見える。ただ、晩年の『バスにのって』(青土社、1999年)でも、鋭くぼやいたりしているのが面白い。

「アメリカ南部では、K.K.K.(クー・クラックス・クラン)は悪評高い人種差別団体だが、K.K.K.というバスがニホンのトーキョーではしっていることなど、アメリカのひとはだれもしらないだろう。」

知らない場所で緊張しながら乗るバス。ベルギーのアントワープでは、セシル・テイラーを観るために終点まで行ったが、だんだん英語を話せる人がいなくなってきた。ドイツのデュッセルドルフでもホテルに行くために終点まで行ったが、意外にドイツ語しか話せない。その2回は不安だけで済んだが、スリランカでは、運転手に確認してバスを乗り換えたのに、気が付くとさっき来た道を逆走していた!背に腹は変えられず、バスのなかで衆人注視のなか大騒ぎをして、すれ違うバスに乗せてもらった。言葉が通じないところだと、不安爆発という旅の醍醐味が、バスについてまわる。この落差が面白い。

現代産業科学館は、思ったより楽しかった。超伝導や落雷の実験などイベントがあるし、展示物も子供向けの科学遊具だけでなく、転炉や高炉の模型、発電所の模型、スーパーカミオカンデでニュートリノを検出した機器など大人も楽しめる。都心の混んだ博物館に出かけるなら、この辺の方にはおすすめだ。

『バスにのって』(田中小実昌、青土社、1999年)

バスにのって 市川市コミュニティバス版

ゼーマン効果の実験、放電実験、川鉄の高炉の模型、スーパーカミオカンデの検出器

すごろくもある

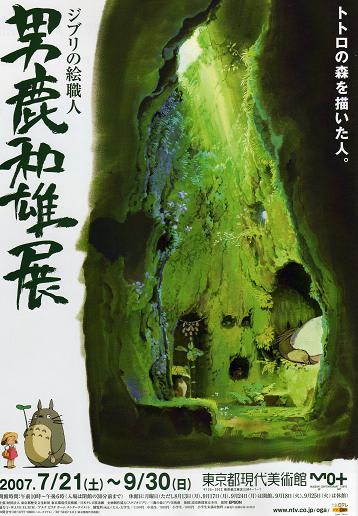

東京都現代美術館に、家族で『ジブリの絵職人 男鹿和雄展』を観にいった。午後すぐだったが、もう10分待ち。この面倒な場所にある美術館に行列ができることはあまりないので驚いた。なお、出た頃には60分待ちになっていた。凄いジブリの動員力。

特に熱心なジブリファン、宮崎ファンでもない私にとって、男鹿和雄は初めてきく名前だ。『となりのトトロ』からジブリ作品の美術に協力し、主に背景の絵を描いている。

田んぼ、小川、電線、家など、人間の手が入った自然の絵が多いことに好感を覚える。特に、『となりのトトロ』や『千と千尋の神隠し』などの、濡れた風景、湿った草木や苔と土なんかの作品がとても良くて、またアニメを観たくなってくる。また、『トトロ』での、欅のような落ち葉と茸の絵が気に入った。『平成狸合戦ぽんぽこ』での、山の土砂採取などの記憶も私たちのものだ。

男鹿和雄は、吉永小百合による戦争の朗読シリーズにも、挿絵を提供している。そのうち、沖縄を舞台にした、『第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」』(野坂昭如作)には、グンバイヒルガオが描かれており、沖縄の夏を思い出させる。絵の中で砂浜に佇む少年を指差して、息子が「ボクに似ている」と笑った。

そのCDを買って聴いた。吉永小百合の朗読、大島保克の音楽(夏川りみも歌っている)というハッとするメンバー。産卵をする母ウミガメの視点と、ガマから日本軍に追い出された少年の視点がシンクロしていく展開が秀逸、というより、「ボクに似ている」と聴いたこともあっていたたまれない。ちょっとショッキングな内容も含めて、子どもたちへの平和教育に良いのではないかとおもう。

以前どこかで拾って挟んであった欅の葉

『第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」』(野坂昭如作、吉永小百合)

グンバイヒルガオと珊瑚、2006年夏、奥間 Pentax LX、77mm/f1.8、コニカミノルタパン、月光(2号)

=====

===== =====

=====

岩波ホールで、『ヒロシマナガサキ』(スティーヴン・オカザキ、2007年)を観た。

アメリカ映画である。だから、米国の当時のニュース映画やテレビ放送、そして原爆投下時と投下後の記録フィルムが使われている。知ったかぶりはしたくないので言うが、被爆者の映像は相当に衝撃的だ。これを自分の家族に置き換えて考えると、おそらく誰もが感情の何かの閾値を超える。

私にとっての広島・長崎は、最初は小学校の図書館で見た記録写真集だった。黒焦げになった死体や、お握りを持って呆然と佇む子どもがいた。次は、中学校においてあった、中沢啓治の『はだしのゲン』をはじめとする漫画全集だった。この映像は、それらを超えるとは言わない。事実の重さは、その記録が如何に凄惨かというレベルではかられるものではない。そうではなく、自分にとってのこれまでの体験と同じくらいの重さが、この映画にあった。

その中沢啓治も映画に登場する。米国に恨みはないこと、守らなければならない憲法をもらったことを淡々と語る。被害者でありながら、である。

パンフレットに佐藤忠男が寄稿した文章には、こうある。

「しかしこの「ヒロシマナガサキ」に見る被爆者たちのおちついた態度と表情、やさしく内省的な語り方などが示しているのは、問題は反米というような次元にあるわけではないことをはっきりと示している。

(略)

この被爆者の方々の美しい表情が、原爆についての反省なんかするもんかと力んでいるアメリカ人たちの一部のかたくなな心を柔らかく押し開く力になることを私は切に望む。」

映画のなかで使用されるニュース映像におけるトルーマン大統領や戦勝に沸く米国民たちの心には、おそらく「人間」ではなく抽象的な「日本」というもののみがあった。また、当時の原爆投下体験を振り返るエノラ・ゲイのパイロットたちの心にも、いかに贖罪の気持ちがあったとはいえ、「人間」よりも「抽象」よりの傾向があるように思えた。そして、映画を観たり原爆について語ったりする私たちも、いかにしても、「抽象」、つまりタカを括った考えをしてしまうことは回避できないと感じる。だからこそ、一人一人の声に耳を傾けなければならないのだと思う。

『ひめゆり』、それから『ヒロシマナガサキ』、他の人にも「タカを括る」前に観て欲しい。いまの日本の政治が、どれだけ「タカを括った」ものであるかを改めて認識する。「タカを括る」とは「人をナメる」とも言う。