JR山陽本線・三原駅を出て館町1丁目に向かう。本丸の北東・内堀のそばに三原城址を示す石碑と説明板が立っている。

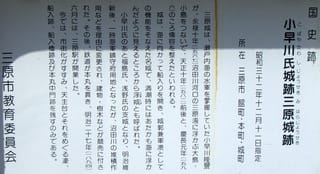

国史跡

小早川氏城跡三原城跡

昭和三十二年十二月十一日指定

所在 三原市 館町・本町・城町

三原城は、瀬戸内海の水軍を掌握していた小早川隆景が、永禄十年(一五六七)沼田川の三原湾に浮かぶ大島・小島をつないで、天正十年(一五八二)前後と、慶長元年(一五九六)のころ偉容を整えたといわれる。

城は、海に向かって船入りを開き、城郭兼軍港としての機能をそなえた名城で、満潮時にはあたかも海に浮かんだように見えるところから浮城とも呼ばれた。

小早川氏のあと福島氏、浅野氏の支城となり、明治維新後、一時海軍鎮守府用地となったが、沼田川の堆積作用などを理由に変更され、建物・樹木などが競売に付された。その後、鉄道が本丸を貫き、明治二十七年(一八九四)六月には、三原駅が開業した。

今では、市街化がすすみ、天主台とそれをめぐる濠、船入跡、船入櫓跡及び本丸中門跡を残すのみである。

三原市教育委員会

本丸の上に新幹線の高架が建設された事例は全国でも稀である。駅南口から北方を見て城があったことに気付く部外者はそうはいないはずだ。街の発展のために城が犠牲になったことは残念という他ない。

国史跡

小早川氏城跡三原城跡

昭和三十二年十二月十一日指定

所在 三原市 館町・本町・城町

三原城は、瀬戸内海の水軍を掌握していた小早川隆景が、永禄十年(一五六七)沼田川の三原湾に浮かぶ大島・小島をつないで、天正十年(一五八二)前後と、慶長元年(一五九六)のころ偉容を整えたといわれる。

城は、海に向かって船入りを開き、城郭兼軍港としての機能をそなえた名城で、満潮時にはあたかも海に浮かんだように見えるところから浮城とも呼ばれた。

小早川氏のあと福島氏、浅野氏の支城となり、明治維新後、一時海軍鎮守府用地となったが、沼田川の堆積作用などを理由に変更され、建物・樹木などが競売に付された。その後、鉄道が本丸を貫き、明治二十七年(一八九四)六月には、三原駅が開業した。

今では、市街化がすすみ、天主台とそれをめぐる濠、船入跡、船入櫓跡及び本丸中門跡を残すのみである。

三原市教育委員会

本丸の上に新幹線の高架が建設された事例は全国でも稀である。駅南口から北方を見て城があったことに気付く部外者はそうはいないはずだ。街の発展のために城が犠牲になったことは残念という他ない。