■恒例?の家族登山■

子供が成長して、なんだかんだで忙しくなってくると、家族揃っての行動がどうしても減ってしまう。これは多くの家庭で同様だと思う。

そんな中でも、我が家(と言ってもボクの声が大きいだけだが、)では、年末年始のスキーを始め、「決めごと」として、半ば強制参加のイベントを組んでいる。その一つが秋の紅葉期にチャレンジする登山だ。

その季節が今年もやってきた。今期は、昨年の同時期に登った蓬莱山(びわ湖バレイ・スキー場のある山)と同じ比良山系の、武奈ヶ岳へのチャレンジだ。

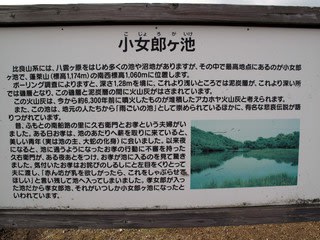

武奈ヶ岳は、比良山系では最高峰の、標高1214.4mとあって訪れる人も多く、名前の通り、付近にはブナの木を始めとする広葉樹が多いことから、特に紅葉期は人気のある山だという。

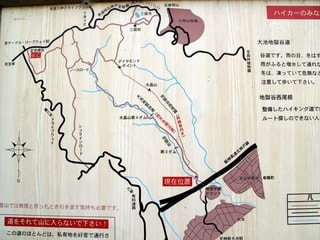

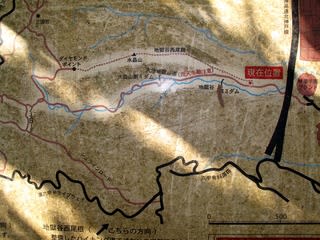

主なコースは琵琶湖から一直線に入るコースと北東のガリバー青少年旅行村から入るコース、そして琵琶湖とは反対側の坊村から入るコースの3本がある。今回は時間の制約があったため、その中から、傾斜はキツいが最短時間で武奈ヶ岳に登頂できる、坊村から入るコースを選び、秋晴れの中、その登山口へと向かった。

■登山口周辺■

登山口のある坊村へは路線バスも走っているので、それを利用する手もあるが、やはり便利なのは車によるアプローチだ。ボクら家族も車で坊村まで向かったが、幸い登山口近くの葛川市民センターには、無料駐車場があるので、そこを利用できる点が有り難かった。

駐車場で準備を済ませると、まずは明王院(みょうおういん)という、寺院を目指す。

赤い欄干の橋を渡り、明王院を右手に見ながらそのまま真っ直ぐ進む。

その先には、パトカーが駐まっていて、そこでお巡りさんに登山届けを提出するようになっている。近場の低山とナメてかかってはいけないらしく、事実遭難や死亡事故も過去に起きているということだから、「もしも」を考え、届けの提出には協力しておきたい。

届けを済ませると、お巡りさんから「最初の1時間はキツいから、無理せずにね。」とのアドバイスをもらい、こちらからも挨拶をして、コースに入る。

■急登坂■

コースインした途端、いきなりの急坂の連続だ。

ジグザグを繰り返してそれこそ縫うように登ってゆくのだが、これがかなりキツい。「お巡りさんの言う通りなら、これが1時間も続くのだから本当にゾッとする。」と思いながらも、心に鞭打って重くなってゆく足を運び続ける。

途中に分岐はなく、従って案内表示はほとんど無いが、そんな物は必要ないくらいの、単調なジグザグ坂をひたすら登り続けるのみなので、迷うことはない。

苦節?1時間。それまでの植林された杉林を抜けると、植生が変わって広葉樹の自然林になると同時に上空が開け、景色と共に歩く側の気分も変わって足取りにも変化が現れる。

■御殿山へ■

最初の1時間で体力を使いすぎたのか、小休止を挟んでも結構な疲れが蓄積される中、ようやく大休止ポイントに予定していた御殿山に到着する。ここは、武奈ヶ岳の手前にあって、今回のコースでは2番目の高さの山になる。

何と言っても、ここからは、これから登る武奈ヶ岳への最後のアプローチ道が見渡せるうえに、眺めは素晴らしいの一言だから、「あと一踏ん張り」への気合いが自然と入る。

■武奈ヶ岳のピークへ■

御殿山から先は、コースにハードさは更になくなって、西南稜という稜線を伝って歩くことになる。歩きながら左手に見る京都~若狭方面へと連なる山々と、右手に見る比良山などの山々の美しさと、吹き渡る風も心地良さも手伝って、軽快に歩くことができる。

そして、御殿山から20分強で、この日の目的地である、武奈ヶ岳山頂に到着した。

頂上では、360度に広がる紅葉と、琵琶湖が見渡せる”絶景”に、「ここまで来た甲斐があった」と納得し、しばし、ボーッと眺めを楽しんでいた。

そして、休憩と共に恒例の、山頂での昼食会?が始まる。

■帰途へ■

山頂での時間を堪能したあとは帰途へと就く。このまま琵琶湖方面へと抜けてゆくコースもあるのだが、当然我々は車まで戻らなくてはならないので、折り返すことになる。

武奈ヶ岳から御殿山へと続く道程のボトム部付近にあるのが、ワサビ峠だ。ここを東進し、中峠を経由して渓谷沿いを降りて坊村へ戻るコースなどもあるのだが、この日は時間がないことから、そのまま直進して往路を引き返すことになった。

帰途では、夫婦共に足を痛めてしまい、そのお陰で、かなり時間が掛かってしまったが、無事日のある内に駐車場へと到着した。

今回は、紅葉の素晴らしい時期だったので、頂上は別世界であった。聞くところによると、新緑の時期も素晴らしいということだ。もし、その機会に恵まれれば、別コースの、琵琶湖側からのチャレンジをしたいものだ。「登り甲斐があって、苦労が報われる」そんな武奈ヶ岳だった。

子供が成長して、なんだかんだで忙しくなってくると、家族揃っての行動がどうしても減ってしまう。これは多くの家庭で同様だと思う。

そんな中でも、我が家(と言ってもボクの声が大きいだけだが、)では、年末年始のスキーを始め、「決めごと」として、半ば強制参加のイベントを組んでいる。その一つが秋の紅葉期にチャレンジする登山だ。

その季節が今年もやってきた。今期は、昨年の同時期に登った蓬莱山(びわ湖バレイ・スキー場のある山)と同じ比良山系の、武奈ヶ岳へのチャレンジだ。

武奈ヶ岳は、比良山系では最高峰の、標高1214.4mとあって訪れる人も多く、名前の通り、付近にはブナの木を始めとする広葉樹が多いことから、特に紅葉期は人気のある山だという。

主なコースは琵琶湖から一直線に入るコースと北東のガリバー青少年旅行村から入るコース、そして琵琶湖とは反対側の坊村から入るコースの3本がある。今回は時間の制約があったため、その中から、傾斜はキツいが最短時間で武奈ヶ岳に登頂できる、坊村から入るコースを選び、秋晴れの中、その登山口へと向かった。

■登山口周辺■

登山口のある坊村へは路線バスも走っているので、それを利用する手もあるが、やはり便利なのは車によるアプローチだ。ボクら家族も車で坊村まで向かったが、幸い登山口近くの葛川市民センターには、無料駐車場があるので、そこを利用できる点が有り難かった。

駐車場で準備を済ませると、まずは明王院(みょうおういん)という、寺院を目指す。

●国道沿いに明王院の表示板がある●

赤い欄干の橋を渡り、明王院を右手に見ながらそのまま真っ直ぐ進む。

●明王院の境内●

その先には、パトカーが駐まっていて、そこでお巡りさんに登山届けを提出するようになっている。近場の低山とナメてかかってはいけないらしく、事実遭難や死亡事故も過去に起きているということだから、「もしも」を考え、届けの提出には協力しておきたい。

●朝から「ご苦労さん」な、お巡りさん●

届けを済ませると、お巡りさんから「最初の1時間はキツいから、無理せずにね。」とのアドバイスをもらい、こちらからも挨拶をして、コースに入る。

■急登坂■

コースインした途端、いきなりの急坂の連続だ。

ジグザグを繰り返してそれこそ縫うように登ってゆくのだが、これがかなりキツい。「お巡りさんの言う通りなら、これが1時間も続くのだから本当にゾッとする。」と思いながらも、心に鞭打って重くなってゆく足を運び続ける。

●途中で見下ろせば、坂はこんなに急だ●

途中に分岐はなく、従って案内表示はほとんど無いが、そんな物は必要ないくらいの、単調なジグザグ坂をひたすら登り続けるのみなので、迷うことはない。

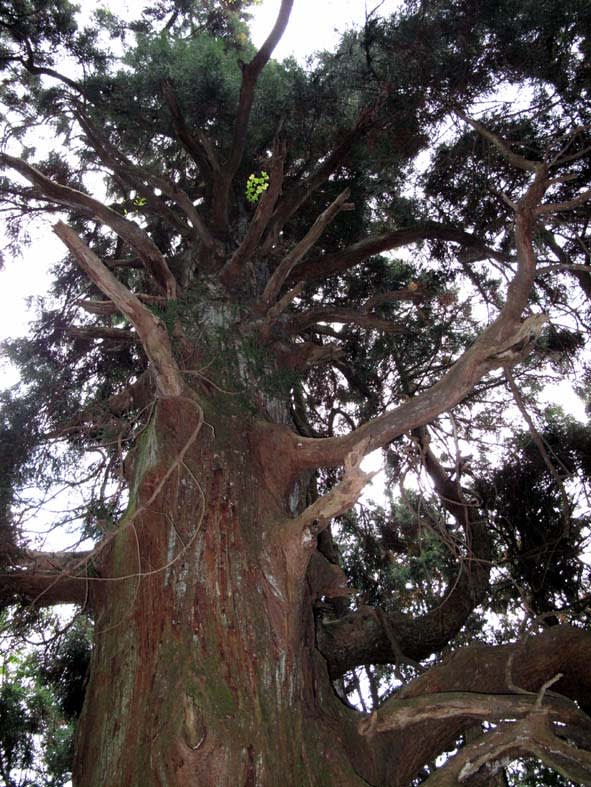

苦節?1時間。それまでの植林された杉林を抜けると、植生が変わって広葉樹の自然林になると同時に上空が開け、景色と共に歩く側の気分も変わって足取りにも変化が現れる。

●ブナの実が足下に転がり始めたら、急坂は終わりに近い●

●紅葉風景に心も和む●

■御殿山へ■

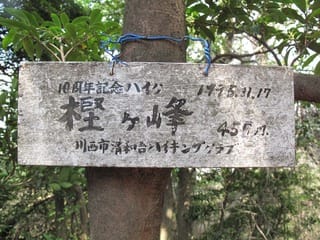

最初の1時間で体力を使いすぎたのか、小休止を挟んでも結構な疲れが蓄積される中、ようやく大休止ポイントに予定していた御殿山に到着する。ここは、武奈ヶ岳の手前にあって、今回のコースでは2番目の高さの山になる。

●御殿山の標識●

何と言っても、ここからは、これから登る武奈ヶ岳への最後のアプローチ道が見渡せるうえに、眺めは素晴らしいの一言だから、「あと一踏ん張り」への気合いが自然と入る。

●御殿山から武奈ヶ岳を望む●

■武奈ヶ岳のピークへ■

御殿山から先は、コースにハードさは更になくなって、西南稜という稜線を伝って歩くことになる。歩きながら左手に見る京都~若狭方面へと連なる山々と、右手に見る比良山などの山々の美しさと、吹き渡る風も心地良さも手伝って、軽快に歩くことができる。

●ピークはもうすぐ●

そして、御殿山から20分強で、この日の目的地である、武奈ヶ岳山頂に到着した。

●賑わう山頂●

頂上では、360度に広がる紅葉と、琵琶湖が見渡せる”絶景”に、「ここまで来た甲斐があった」と納得し、しばし、ボーッと眺めを楽しんでいた。

●見下ろす琵琶湖(近江八幡方面)●

●南側の奥には昨年登った蓬莱山方面がうっすらと見える●

そして、休憩と共に恒例の、山頂での昼食会?が始まる。

●昼食は、定番のカップ麺&おにぎり●

■帰途へ■

山頂での時間を堪能したあとは帰途へと就く。このまま琵琶湖方面へと抜けてゆくコースもあるのだが、当然我々は車まで戻らなくてはならないので、折り返すことになる。

●この分岐を東進すれば、琵琶湖方面●

武奈ヶ岳から御殿山へと続く道程のボトム部付近にあるのが、ワサビ峠だ。ここを東進し、中峠を経由して渓谷沿いを降りて坊村へ戻るコースなどもあるのだが、この日は時間がないことから、そのまま直進して往路を引き返すことになった。

●ワサビ峠の標識●

帰途では、夫婦共に足を痛めてしまい、そのお陰で、かなり時間が掛かってしまったが、無事日のある内に駐車場へと到着した。

今回は、紅葉の素晴らしい時期だったので、頂上は別世界であった。聞くところによると、新緑の時期も素晴らしいということだ。もし、その機会に恵まれれば、別コースの、琵琶湖側からのチャレンジをしたいものだ。「登り甲斐があって、苦労が報われる」そんな武奈ヶ岳だった。