前回のスキーで、リフト上での孤独感に負け、心が折れそうになって「今シーズンはもう諦めようか?」と思っていた矢先に始まったバンクーバー・オリンピック。その中でも「上村愛子さん」達が活躍したモーグル競技の中継を見て、メラメラとボクのスキー魂が再燃し始めた。本来は週末に予定していた、シーズン末期で大きな釣果ムラが出始めている「グレ釣り」を早々に諦めて、家族のシラけた目線を浴びつつも、今期2度目の単独スキーと相成ったワケである。

(リフトでポッツ~ン)

今回訪問したのは我が兵庫県北部にある万場(まんば)&奥神鍋(おくかんなべ)スキー場だ。

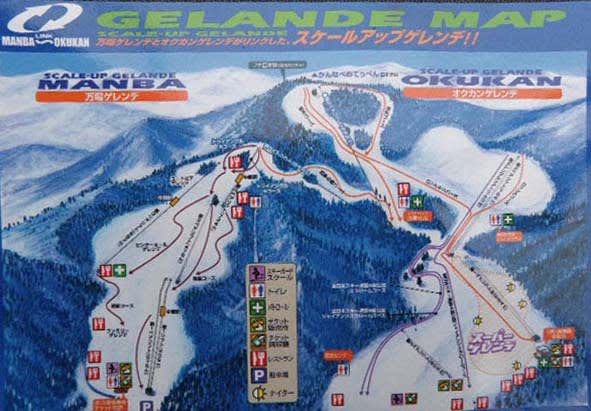

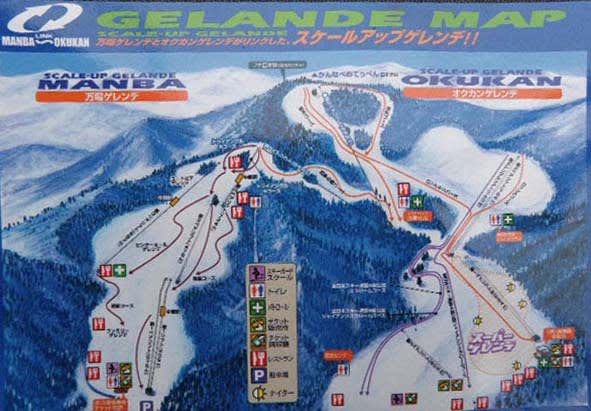

(リフト券売り場でもらったゲレンデ・マップ)

思えば、この神鍋方面でのスキー(子供の雪遊び以外)はボクにとって25年振りくらいになるのだろうか?。ここには二十歳前後の若かりし頃、中学時代からの友人「H」と、毎週のように訪れていた時期があった。その当時は隣同士である「万場」と「奥神鍋」は、それぞれが単独のスキー場であったが、今ではそれが改善されてリフトでリンクされている。

(万場頂上部の標識)

(分岐地点のリフト=左へ行けば万場、右へ行けば奥神鍋頂上部)

繋がっているのなら、当然どちらから入っても同じコースに到達できるので、リフト乗り場と駐車場との距離が近い、万場スキー場を選択し、朝5時起きをして自宅を出発した。

道中では、若かりし頃に金が無くて高速道路が使えず、ひたすら一般道を走り続けたことや、夕方4時にスキー場を出たものの、大雪にあって自宅にやっとの思いでたどり着いたのは13時間後だったこと等を思い出しつつ車を走らせた。しかし、高速道路網が発達した現在では、往路は約2時間で到着してしまうし、更には休日割引によって低料金化されているから、時代の流れを感じずにはいられない。

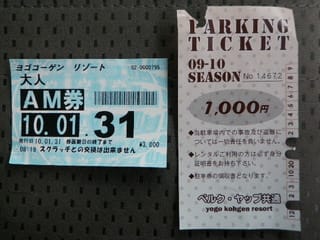

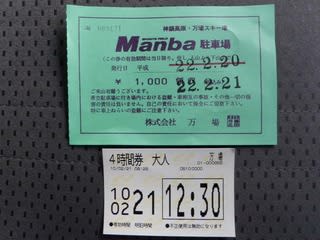

早朝であっても昔だったら既に埋まり始めていただろうが、今はガラガラ状態の駐車場に車を駐め、小休止。リフト券売り場がオープンすると早速4時間券を買い求めた。

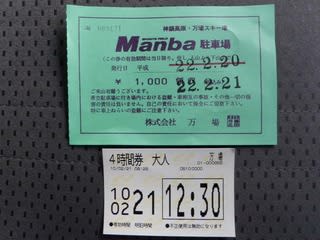

(駐車券=¥1000と、リフト4時間券=¥3500)

今回のボクは、モーグルの興奮をそのまま引きずっており、「コブ斜面を攻略する!」との目標があったので、万場の下部で足慣らしをした後は、すぐに上部に向かってコブ斜面を滑り始めた。

しかし、近場の常で、雪質が安定していない。「溶けては固まる」の繰り返しなのか、一番底のベース部分はアイスバーン状になっているが、その上に新雪が積もり、更にその表面が溶けて固まるっているので、「外はパリパリ、中はジューシー(更に芯はカチカチ)」の状態=揚げ物かアイス・モナカのCMコピーのようになっているので、非常に滑り辛く、数度の転倒をやらかしてしまう。

そこで、更に標高の高い、奥神鍋へと移動し、最上部にあるコブ斜面へと向かうことにした。

(奥神鍋、栃の木コース最上部のコブ斜面)

予想通り、このコースの雪質はかなり良く、嬉しくなったボクはこの「栃の木コース」とその裏手にある「弾丸コース」とを滑りまくったのである。

但し、寄る年波?と技術の衰えには勝てず、モーグル選手気分で突入しても、その数倍の弧を描き、その数倍もの時間を要してズレまくるウェーデルン(古~い!)=ショート・ターンで滑るものの、当然ながら転倒を繰り返す。それでもボクは年甲斐もなく意地になって「無転倒で納得の行く滑りが出来るまでは」と、チャレンジし続けてみたのだが、無転倒がただ一回あったものの、結局納得できる滑りは得られないままにアッという間の4時間が過ぎてしまった。

(奥神鍋最上部からの景色)

スキーの操作は、ターンの外側にある足に荷重をかけるのが基本なのだが、恐怖心があると体が山側に倒れて内側の足に荷重がかかってしまい、よけいに操作が困難になって、ついには転倒してしまう。だから急斜面であっても恐怖に打ち勝って、思い切って谷側に体を放り出すつもりで外側の足に荷重してやることで安定したターンが出来るようになるのだが、考えてみると、そんな「恐怖の克服」もスキーの楽しさの要素の一部でもあるのだ。これは、スキーそのものをやったことのない人や整地された斜面をただ滑っているだけで満足している人に「是非体験して欲しい」感覚だが、それを再確認出来たことは、この日のボクにとっては大きな喜びだった。

もう今年に関してはスキーに行くことはないだろうけれど、おかげで「また来年も!」との思いが深まった一日だった。

神鍋地区は兵庫県を代表するスキー場ではあるのだが、標高がそんなに高くないので、近年の雪不足には悩まされ続けている。この日も数日間続く優勢な寒波がやってきた直後であるのにも関わらず、麓やアプローチの道にはほとんど雪はなく、田んぼに少し溜まっている程度であり、昔の雄姿?を知るボクにとっては拍子抜けするほどの状態であった。結果、せっかく装着しているスタッドレス・タイヤの効果は必要なく、あっけなく到着してしまったのだが…。

ゲレンデサイドの食堂は2件に1件ほどの割合で閉鎖されていたし、このスキー場には以前はICチップのリフト券システムが導入されていたようであるが、それも維持費が捻出できなくなったせいか、もう既に廃止されていた。そんな風景は、若年層のスキー&スノー・ボード離れの影響の暗い一面を見たようでようで気分が落ち込んでしまう。そして、このまま雪不足と利用人口の低下が続いていけば、自分の子や孫の世代には「どんなことになっているのやら?」と先行きが思いやられる状況であった。

今シーズンは長野県では古株だった「青木湖スキー場」が閉鎖されてしまった。また、好きなスキー場の一つだった新潟県の「妙高杉ノ原スキー場」も不調なのか?、コスト削減なのか?、はたまた修理する金すら出ないのか?は知らないが、1本、また1本と営業するリフトそのものの数が減ってきている。

「もうこの流れは止められないのか?」と思うと、非常に悲しい。なんとかこの素敵なスポーツ(趣味?)の魅力を誰かに伝え、語りたい衝動に駆られて仕方がない、この頃なのである。

(リフトでポッツ~ン)

今回訪問したのは我が兵庫県北部にある万場(まんば)&奥神鍋(おくかんなべ)スキー場だ。

(リフト券売り場でもらったゲレンデ・マップ)

思えば、この神鍋方面でのスキー(子供の雪遊び以外)はボクにとって25年振りくらいになるのだろうか?。ここには二十歳前後の若かりし頃、中学時代からの友人「H」と、毎週のように訪れていた時期があった。その当時は隣同士である「万場」と「奥神鍋」は、それぞれが単独のスキー場であったが、今ではそれが改善されてリフトでリンクされている。

(万場頂上部の標識)

(分岐地点のリフト=左へ行けば万場、右へ行けば奥神鍋頂上部)

繋がっているのなら、当然どちらから入っても同じコースに到達できるので、リフト乗り場と駐車場との距離が近い、万場スキー場を選択し、朝5時起きをして自宅を出発した。

道中では、若かりし頃に金が無くて高速道路が使えず、ひたすら一般道を走り続けたことや、夕方4時にスキー場を出たものの、大雪にあって自宅にやっとの思いでたどり着いたのは13時間後だったこと等を思い出しつつ車を走らせた。しかし、高速道路網が発達した現在では、往路は約2時間で到着してしまうし、更には休日割引によって低料金化されているから、時代の流れを感じずにはいられない。

早朝であっても昔だったら既に埋まり始めていただろうが、今はガラガラ状態の駐車場に車を駐め、小休止。リフト券売り場がオープンすると早速4時間券を買い求めた。

(駐車券=¥1000と、リフト4時間券=¥3500)

今回のボクは、モーグルの興奮をそのまま引きずっており、「コブ斜面を攻略する!」との目標があったので、万場の下部で足慣らしをした後は、すぐに上部に向かってコブ斜面を滑り始めた。

しかし、近場の常で、雪質が安定していない。「溶けては固まる」の繰り返しなのか、一番底のベース部分はアイスバーン状になっているが、その上に新雪が積もり、更にその表面が溶けて固まるっているので、「外はパリパリ、中はジューシー(更に芯はカチカチ)」の状態=揚げ物かアイス・モナカのCMコピーのようになっているので、非常に滑り辛く、数度の転倒をやらかしてしまう。

そこで、更に標高の高い、奥神鍋へと移動し、最上部にあるコブ斜面へと向かうことにした。

(奥神鍋、栃の木コース最上部のコブ斜面)

予想通り、このコースの雪質はかなり良く、嬉しくなったボクはこの「栃の木コース」とその裏手にある「弾丸コース」とを滑りまくったのである。

但し、寄る年波?と技術の衰えには勝てず、モーグル選手気分で突入しても、その数倍の弧を描き、その数倍もの時間を要してズレまくるウェーデルン(古~い!)=ショート・ターンで滑るものの、当然ながら転倒を繰り返す。それでもボクは年甲斐もなく意地になって「無転倒で納得の行く滑りが出来るまでは」と、チャレンジし続けてみたのだが、無転倒がただ一回あったものの、結局納得できる滑りは得られないままにアッという間の4時間が過ぎてしまった。

(奥神鍋最上部からの景色)

スキーの操作は、ターンの外側にある足に荷重をかけるのが基本なのだが、恐怖心があると体が山側に倒れて内側の足に荷重がかかってしまい、よけいに操作が困難になって、ついには転倒してしまう。だから急斜面であっても恐怖に打ち勝って、思い切って谷側に体を放り出すつもりで外側の足に荷重してやることで安定したターンが出来るようになるのだが、考えてみると、そんな「恐怖の克服」もスキーの楽しさの要素の一部でもあるのだ。これは、スキーそのものをやったことのない人や整地された斜面をただ滑っているだけで満足している人に「是非体験して欲しい」感覚だが、それを再確認出来たことは、この日のボクにとっては大きな喜びだった。

もう今年に関してはスキーに行くことはないだろうけれど、おかげで「また来年も!」との思いが深まった一日だった。

神鍋地区は兵庫県を代表するスキー場ではあるのだが、標高がそんなに高くないので、近年の雪不足には悩まされ続けている。この日も数日間続く優勢な寒波がやってきた直後であるのにも関わらず、麓やアプローチの道にはほとんど雪はなく、田んぼに少し溜まっている程度であり、昔の雄姿?を知るボクにとっては拍子抜けするほどの状態であった。結果、せっかく装着しているスタッドレス・タイヤの効果は必要なく、あっけなく到着してしまったのだが…。

ゲレンデサイドの食堂は2件に1件ほどの割合で閉鎖されていたし、このスキー場には以前はICチップのリフト券システムが導入されていたようであるが、それも維持費が捻出できなくなったせいか、もう既に廃止されていた。そんな風景は、若年層のスキー&スノー・ボード離れの影響の暗い一面を見たようでようで気分が落ち込んでしまう。そして、このまま雪不足と利用人口の低下が続いていけば、自分の子や孫の世代には「どんなことになっているのやら?」と先行きが思いやられる状況であった。

今シーズンは長野県では古株だった「青木湖スキー場」が閉鎖されてしまった。また、好きなスキー場の一つだった新潟県の「妙高杉ノ原スキー場」も不調なのか?、コスト削減なのか?、はたまた修理する金すら出ないのか?は知らないが、1本、また1本と営業するリフトそのものの数が減ってきている。

「もうこの流れは止められないのか?」と思うと、非常に悲しい。なんとかこの素敵なスポーツ(趣味?)の魅力を誰かに伝え、語りたい衝動に駆られて仕方がない、この頃なのである。