都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

錬金術は、一説によると一世紀頃にアレクサンドリアあたりで発生したといわ れる。冶金の技術は錬金術の基盤の主要な部分をなしており、その萌芽となるとさらに遡るようである。紀元前13世紀頃のバビロニアの粘土板にはすでに銅鉱石から銀を抽出する製法が記されているらしいし、鉛鉱石から銀を抽出する灰吹法はさらに遡ると云われる。

れる。冶金の技術は錬金術の基盤の主要な部分をなしており、その萌芽となるとさらに遡るようである。紀元前13世紀頃のバビロニアの粘土板にはすでに銅鉱石から銀を抽出する製法が記されているらしいし、鉛鉱石から銀を抽出する灰吹法はさらに遡ると云われる。

古代インド語のサンスクリット語でタータラは熱の意味、ヒンディー語では鋼をサケラーと言うが、これは出雲の鋼にあたるケラと似ているし、ミャンマー語で刀はカタナと言うことなどから、たたら製鉄法はインドの製鉄技術が東南アジア経由で伝播したものではないかと言っています。

いずれにしても、たたらという言葉は強く熱するという意味で、金属製錬と密接に関係し、インドあるいは中央アジアに源をもつ言葉であると考えられます。

粘土板により錬金術の技術が伝えられたことは、散見されます。よって、この粘土板自体を「タタラ」と言うようになり、やがて粘土を捏ねるときの道具のなまえになったのではないかと推測します。

粘土板により錬金術の技術が伝えられたことは、散見されます。よって、この粘土板自体を「タタラ」と言うようになり、やがて粘土を捏ねるときの道具のなまえになったのではないかと推測します。

したっけ。

コイとフナはともに淡水魚を代表するような魚だが、コイが川魚の王さまのように扱われ、コイの滝登りとか五月のこいのぼりのように華やかな役どころが与えられているのに対し、フナの方は昔から泥臭いもののたとえとして扱われてきた。

江戸時代には意気地なしの田舎者のことをフナと呼び、かの浅野匠頭も吉良上野介に「鮒侍」といわれて頭に血が上ったわけだから、もしも「鯉侍」といわれていたら、討入りなんぞなかったにちがいない。

「お前の狭い家が井戸だとすれば、この御殿は世間だ。井戸の中の鮒は広いところでおろおろして柱に頭をぶつけて死んでしまう。その鮒にお前は似ている。よく見れば鮒そっくりじゃないか。鮒が侍の姿をするのを俺ははじめて見た。鮒だ、鮒だ、鮒侍だア」

歌舞伎の場合、この登場人物は高師直(=吉良)と塩谷判官(=浅野)ということになります。

ところで、高家筆頭で旗本4000石余の吉良上野介の領地は三河国幡豆郡吉良庄です。足利尊氏の親戚筋で三河に定住していた吉良家の係累にして、今川氏真の玄孫という血筋ですが、三河が都会というわけではありませんね。一方の播磨国赤穂五万石も、塩の生産は盛んでしたが、こちらも当時はそれほど先進地帯ではありません。

では、なぜ上野介が「田舎大名」とののしったのか?が疑問ですよね。実は、吉良上野介は江戸生まれの江戸育ちで、領地には一度しか行ったことが無いのです。旗本の場合は、たいてい領地には行かず、代官などに任せきりにすることが多いのです。

つまり、吉良は江戸という大都会の「都会っ子」を自認していたということでしょう。

一方、大名の場合は参勤交代で、一年毎に領地と江戸を行き来しています。当然、軸足は領地にあるわけです。江戸に馴染めなかった人もいたそうで、そういう意味からも旗本たちからは「田舎者」という目で見られていた可能性はかなりありますね。でも、そう言われたくらいでかっとなるかどうかはかなり疑問です。

そこのところは、創作でしょうから、それはそうとしておきましょう。

鮒侍(ふなざむらい)

鯉(コイ)を高位として大人物に例えたとき、鮒(フナ)を小人物と考えた鮒の呼び名。転じて、ドタバタ騒ぐヘッポコ侍のこと。四十七士の仇討ちの美談はともかく、その原因となった浅野内匠頭の殿中松の廊下の刃傷沙汰は、その典型かもしれぬ。髭のあるなしでこれだけの違いがあるのか。

尚、「鮒侍」と言う言葉は広辞苑には載っていません。

したっけ。

一本の道がほぼ真横に延びるもう一本の道路に突き当たるところ、皆さんはなんといいますか?

一本の道がほぼ真横に延びるもう一本の道路に突き当たるところ、皆さんはなんといいますか?

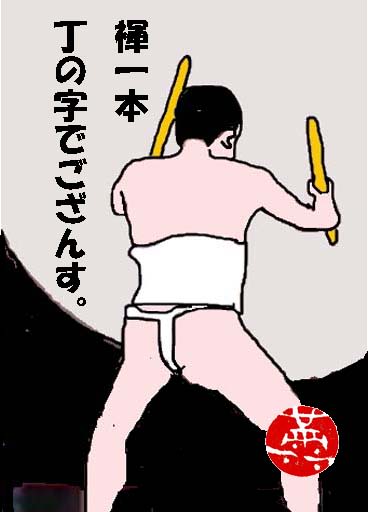

「T字路(ていじろ:アルファベット)」と思っている人はいませんか。実は漢字で「丁字路(ていじろ)」が正しいのです。音も形も似ているために、最近の若い人は「T(アルファベット)」で書き表す例が見られます。

日本語ですから「丁字路(ていじろ)」と書きます。

夏目漱石の『彼岸過迄(ひがんすぎまで)』には「美土代(みとしろ)町と小川(おがわ)町が丁字になって交差している三つ角」とあります。

夏目漱石の『彼岸過迄(ひがんすぎまで)』には「美土代(みとしろ)町と小川(おがわ)町が丁字になって交差している三つ角」とあります。

また「道路交通法」にも「十字路、丁字路その他ニ以上の道路が交わる・・・・・・」とあります。

「T字」よりも先に「丁字」という言葉が日本語としてあるのですから、こちらを使うほうが望ましいというわけです。

ていじ‐ろ【丁字路】

丁字形に交わった道路。

広辞苑

丁字路(ていじろ)は、道路が漢字の丁のような形で枝分かれしている交差点。

道が三方に向けて延びる三叉路の一種である。道路標示はT字型の白線で描かれる。また、道がアルファベットのYの形のように枝分かれしている場合はY字路と呼ばれる。

「丁」の字の発音、字形ともにアルファベットのTに似ているため、現在では「T字路」(ティーじろ)と呼ばれることが一般的になっているが俗称である。

法令上の正式名称はあくまでも「丁字路」であり、道路交通法第2条(定義)5項でも「交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう」と記載されている。

また、上記のY字路も俗称であり、正しくは三叉路である。

Feペディア

などといいながら、先日の運転免許証の更新時に貰った教本を見ると、標識の欄には「+形道路」「┣形道路」「T形道路」「Y形道路」と記載されていました。

時代とともに言葉も変わっています。

したっけ。