都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

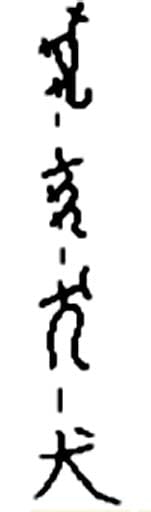

「イヌ」の語源は、人間にまとわりついてきて、「何処かへ行け!」の古語「往ね(イネ)」が訛ったものだと言われています。

「イヌ」の語源は、人間にまとわりついてきて、「何処かへ行け!」の古語「往ね(イネ)」が訛ったものだと言われています。

それではあまり可哀想ですよね。

そのほかには、いつも人間のそばに「居ぬる」から「イヌ」になったという説もあります。

イヌを犬(ケン)と称するのは、いうまでもなくそれがケンケン(k'uen)と鳴くからだそうです。犬(ケン)ということばは、いわゆる擬声語なのです。

余談ですが、「戻る」という字は「戸」に「大」と書きますが、本来は「戸」に「犬」と書き、「?」です。

字義には2説あります。

① 暴犬が戸内に閉じ込められ暴れるさまから、逆らう、もどる。

② 玄関の下に悪霊よけのために埋められた犬。

悪霊を追い返す->もどす。家の前に生贄の犬を埋めた形をあらわしたものです。

犬を埋めることで地中の悪霊をはらったそうです。

「戻」も「戸に犬」でないと意味をなさないのですが、「臭」「戻」「器」も、「大」という字が含まれていますが、元は「犬」であり、当用漢字(1946年)常用漢字(1981年)が定められた時に「大」になってしまったそうです。「嗅」は犬が残ったのに、臭は大になりました。こうして、漢字は意味のないものに鳴ってしまうのでしょうか。

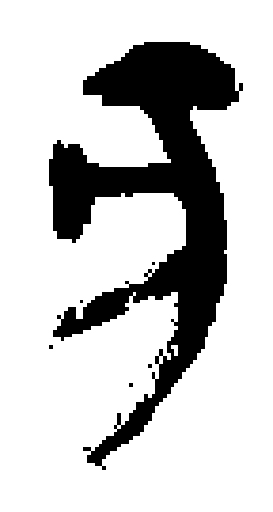

もとと「犬」にある点は、犬の耳の意味で、この点をつけることで、「犬」と、人の正面形をあらわす「大」を区別したものです。「犬」から点を取ってしまい、犬も人も同じにしてしまったのが、戦後の漢字改革なのです。

「臭」:鼻を表す「自」と鼻が利く動物「犬」の組み合わせだったのに、自と大になり、何が何だかわからない字になってしまった。

「器」:器は、本来は口4つと犬の組み合わせで、生贄の犬を入れ、神様にささげお祓いをする字が、「器」との事。だから旧字は、点がある。

「然」の中には、犬がいるのです。というより犬がメイン。古代の中国では祈りや願いの犠牲として犬がささげられたので、犬を含む漢字は沢山あるのです。「然」は、犬、月(にくづきで肉を意味する)、火(下の点4つ)から出来ている。神様は犬を焼いた匂いが大好きなので、犬の肉を火で燃やして天上の神様にと届ける字が、「然」と言う字なのです。

「然」の中には、犬がいるのです。というより犬がメイン。古代の中国では祈りや願いの犠牲として犬がささげられたので、犬を含む漢字は沢山あるのです。「然」は、犬、月(にくづきで肉を意味する)、火(下の点4つ)から出来ている。神様は犬を焼いた匂いが大好きなので、犬の肉を火で燃やして天上の神様にと届ける字が、「然」と言う字なのです。

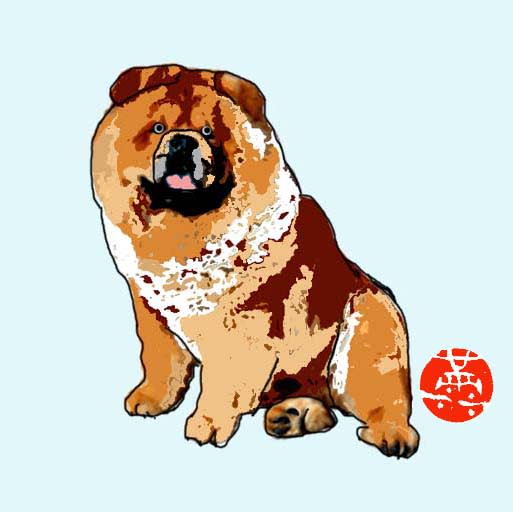

残酷な話ですが、中国で犬食の文化があったことは「羊頭狗肉」の言葉にも残っています。チャウチャウは食用犬として改良された犬なのです。

身近にいるがために人間の犠牲になってきた犬たちですが、今はペットとして人々に安らぎを与えています。

今は犬を家の中で飼う時代ですから、漢字も変わったと言うことでしょうか。

したっけ。