都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

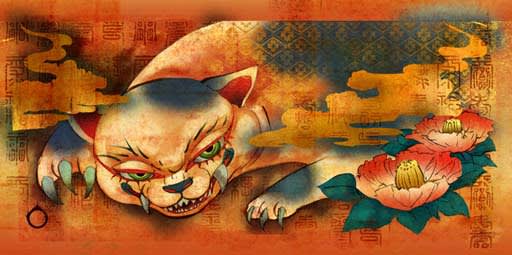

猫は犬などに比べ手先が器用で、歳をとると様々なことを覚え、扉を開けて出入りしたりします。

また、音も立てずに歩くこと、夜行性で夜出歩くこと、集会を開くこと、暗闇で目が光ることなどから、多少不気味なイメージがあったのでしょう。

猫は夜な夜な空き地に集まる習性があり、これを「猫の集会」というらしい。この集会には順位があり統制が取れているといわれています。

猫は夜な夜な空き地に集まる習性があり、これを「猫の集会」というらしい。この集会には順位があり統制が取れているといわれています。

日本には、付喪神(つくもがみ)といい、年月を経たものが妖怪化するという考え方がありました。猫のミステリアスな部分と年月を経たものが妖怪化するという考え方が合わさって、老猫は化けるといわれるようになったのではないかといわれています。俗に10年生きると化けると言われていました。

そんな猫達は昔むかし、とんでもない愚かな昔の非科学的な人達に手により、血塗られた尻尾の歴史を持っているのであります。

そんな猫達は昔むかし、とんでもない愚かな昔の非科学的な人達に手により、血塗られた尻尾の歴史を持っているのであります。

それは断尾と言う習慣です。断尾の意味とは、字の如し尻尾を切ることです。では何故、昔の人々は猫の尻尾をチョン切るようなことをしたのでしょう?

答えは「化け猫」なのです。

昔の人達は、猫が年を取ると二股の尻尾を持つ化け猫に化けると信じていたのです。

だん‐び【断尾】

イヌ・ネコ・ウマなど、家畜の尾の一部または全部を切り取ること。

大辞泉

ねこ‐また【猫股/猫又】

年老いた猫で、尾が二またに分かれ、化けて人を害するといわれるもの。

大辞泉

江戸時代以降には、人家で飼われているネコが年老いて「猫又」に化けるという考えが一般化し、前述のように山にいる「猫又」は、そうした老いたネコが家から山に移り住んだものとも解釈されるようになった。そのために、ネコを長い年月にわたって飼うものではないという俗信も、日本各地に生まれるようになった。

江戸時代以降には、人家で飼われているネコが年老いて「猫又」に化けるという考えが一般化し、前述のように山にいる「猫又」は、そうした老いたネコが家から山に移り住んだものとも解釈されるようになった。そのために、ネコを長い年月にわたって飼うものではないという俗信も、日本各地に生まれるようになった。

江戸中期の有職家・伊勢貞丈(1717~84年)による『安斎随筆』には「数歳のネコは尾が二股になり、猫またという妖怪となる」という記述が見られる。これらによると、と、「老猫の雄が怪をなして人を食うのが猫又で、純黄の毛の猫と純黒の猫がもっとも妖をなす」とあるそうです。

黒猫が忌み嫌われるのは、このあたりに原因があるのかもしれません。

したっけ。