立派な胡蝶蘭を正面から撮り直しました。

■ ひのみ友だちのKさんが親戚の方、友人の方と開店前に到着していた。全員女性で7人。19日(木)の夜7時からギャラリートークを予定しているけれど、その内容を一足早く皆さんにお話しさせていただいた。(させていただくという表現には違和感がないわけではないが・・・)

午後には友人が地元から松本から、長野道で北から南から・・・。今日もうれしい一日だった。

6日(金)所用があり在廊できません。

7日(土)終日在廊します。

立派な胡蝶蘭を正面から撮り直しました。

■ ひのみ友だちのKさんが親戚の方、友人の方と開店前に到着していた。全員女性で7人。19日(木)の夜7時からギャラリートークを予定しているけれど、その内容を一足早く皆さんにお話しさせていただいた。(させていただくという表現には違和感がないわけではないが・・・)

午後には友人が地元から松本から、長野道で北から南から・・・。今日もうれしい一日だった。

6日(金)所用があり在廊できません。

7日(土)終日在廊します。

火の見櫓のある風景スケッチ展② 初日(4日)

ラインでお礼のメッセージを送り、帰宅後に電話でもお礼を申し上げた。

ラインでお礼のメッセージを送り、帰宅後に電話でもお礼を申し上げた。

火の見櫓のある風景 スケッチ展 ②

会期:10月4日(水)~10月29日(日)

(午前10時~午後6時 月, 火休み)

会場:BELL WOOD COFFEE LAB

・安曇野市豊科3197-1

・0263-75-3319

会場で原画をご覧いただき、火の見櫓のある風景っていいな、と思っていただけたらうれしいです。

土日の午後は在廊の予定です。

平日の在廊日はその都度お知らせします。

※ スケッチ展が始まるまで、この記事を上位に置きます。

530

530

案内カードをデザインしていただいた、BELL WOOD COFFEE LABの鈴木さんによると②はマンホール蓋からの連想だとか。デザインの意味が分かって、なるほど!

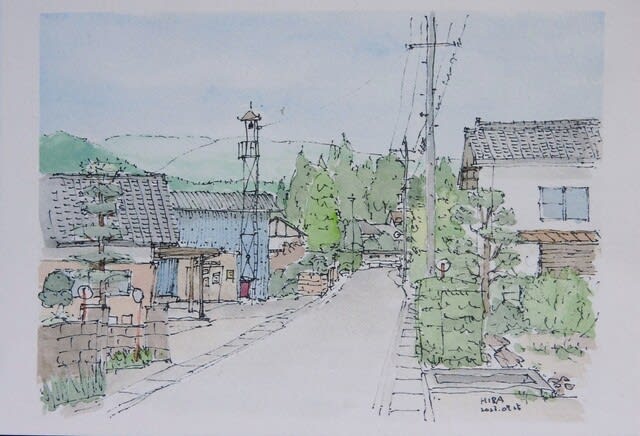

辰野町横川にて 2023.09.05

■ 好きな風景でこれまでに何回も描いている。今までと違うのは蔵に近づいたこと。一番手前に郵便ポストを配置して、鈍い朱色をアクセントにした。

道路の両側で敷地のレベルが違うので、風景の構成が単純ではなく、捉えにくい。いつもなら30分くらいで終わる線描に45分かかった。蔵の屋根を支えている道路沿いの軸組を初めてきちんと描いた。いや、貫を一部描かなかった。

火の見櫓の存在感を際立たせようと、少し背を高くしたが、その効果は・・・。右側の電柱も高くした方がバランスが良かったかもしれない。

蔵の前にプレハブ倉庫が建てられ、蔵のなまこ壁が隠れてしまっているのは残念。倉庫を描かないでおくこともできるが、今の状態に合わせた。

火の見櫓が立っている集落には蔵があることが思いの外多い。両者の相性はよい。この組合せは好きだ。

■ 8月2日に始まったいとこの「青木裕幸水彩画展」、今日27日が最終日。昨日(26日)の午後、青木君と同じ美術部に所属していたという友人が首都圏から車で来場、作品を観て下さった。訊けば高校の同期生と娘さん、それからやはり同じ美術部の先輩とのことだった。

*****

私の高校の同期生も来場してくれた。彼女も趣味で絵を描いている。しばらく対面で話をした。以下、いとこの作品のことではない(青木君すみません)。

「絵の色って、その時の気持ち、心模様が反映されますよね。明るい気持ちの時は、その気持ちに同調するように明るい色使いになるし、暗い気持ちの時の色使いはなんとなく暗くなる。それから絵に勢いもない」ぼくがスケッチで感じていることだ。

彼女には具象的な作品もあるし、抽象的な作品もあって多彩だ。シャガールの絵のような美しい色使いの作品もある。絵を描くことが好きなんだな、とSNSにアップされる絵を見ていつも思う。絵に勢いを感じる。気持ちに手の動きも同調するのかもしれない。文は人なりというけれど、絵も同様だろう。

最近読んだ梶よう子さんの『北斎まんだら』にも**おれは、おれの思うがままに描くんだ。おれが真だと思うものが真になる。おれの画になる。**(152頁)という北斎のことばがある。**「描きてえから描く。それだけだ。そこに訳なんざいらねえ。けど、おめえは理由(わけ)ばかりを考えていやがる。それが勿体ねえ」**(322頁)という北斎の娘・お栄が甥の重太郎に向けたことばがある。

また、安野光雅さんの『絵の教室』には**絵には基礎はない、教えようにも教えられない、本当の基礎は心の中にあり、「絵が好き」という心情に勝る基礎はないといい、絵のある人生がいかに豊かなものであるかを、自分の体験を通じて、切々と語り続ける。**という、安野光雅さんが書いた『絵のある人生』という本について書かれた読者の感想文が載っている(125頁)。

同書で安野さんは**写実的な絵というものは、目に見えているものを描いた結果ですが、よく考えてみると目に見えないものを描いていることが少なくありません。むしろ見えていないものを描くことに絵の意味があるのではないか、と思います(ⅴ はじめに)** と説いている。

*****

2023.08.23 松本市笹賀にて

最近描いたスケッチ。色使いが単調だ。なんだか、守りに入っていないか? 上手く描こうなどという邪念があるんじゃないか。

線。この風景は何回も描いているので、構造が頭に入っている。だから線描には迷いがないことが見て取れる。ささっとスピーディに描いている。

色。もっと鮮やかな色使いをしてもいいのではないか、と思う。心の老化が色調にも出ているのかな・・・。絵は自己の情報を発信する、と捉えれば地味な色使いは当たり前なのかもしれない。身体は諦めるとして、心は若く保ちたいものだ。次回は努めて明るく描こう。

作者の手を離れた作品は無防備で、どんな解釈でも許容する。だから様々な解釈があって当然。作品について他の人の捉え方、感想を聞くことは楽しい。受け売りではなく、その人なりの捉え方、感想。

一方、絵は理性的に解釈をするものではない、感じるものだ、という意見もある。もっともだと思うが、ぼくはどうしても解釈しようとしてしまう。抽象的な絵を前にして「何を描いたんだろう、作者は何を表現しているんだろう。この赤い四角は何だろう、この黒い太い線の意味は?」などと。

「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」ということばもあるなぁ。

さて、今日は「青木裕幸水彩画展」最終日。もう一度作品をじっくり観たい。

松本市笹賀 2023.08.07

・椅子に腰かけて描いたので、視点が低いです。

・火の見櫓を大きく描く傾向があることには前から気が付いていました。

・この蔵、屋根の勾配が少し急なような気がします。以前描いた時は勾配を変えましたが、今回はそのまま描きました。

・消火栓の表示板を描いた方が良かったかもしれません。蔵の唐突感が表示板で少し和らいだかもしれないので。

・油性ペンが新しいので線がきっちり出ます。以前の描法に戻ったような印象です。

・遠景の山の緑は好きな色になりました。

以上!

①

①

長野県朝日村 2023.07.25

■ 日中は暑い。ならばと早朝に出かけて現地で線描した。線描時間40分。

いつもの道路山水的構図。火の見櫓の存在を際立たせようと奥の高木を意識的に低く抑えた。左側に山が重なっているが手前の山の緑はミントグリーンと明るいモスグリーンの中間くらいの好きな色。ようやくこの色が出せた。着色時間75分。 ②

②

昨年(2022年)の10月に描いたスケッチ②と比べると線が全く違う。ずいぶんおとなしくなっているのは歳のせい? 線で風景構成要素の形をきっちり捉えるという意識が少し下がったのかも。大胆さが無くなっている。でも、色は彩度が上がって、きれいになった。どっちも好き。①の方が静かで落ち着いていて好いかな。

辰野町横川 2023.07.18

■ いいなぁ、この風景。道路山水的構図(*1)。火の見櫓のあるこの風景の魅力がきっちり伝わるようなスケッチをしたい。少し時間をかけて描き込んでもいい。そう、スケッチではなく水彩画。

白壁の蔵、山の稜線を越える高さの火の見櫓、ウェーブしながら奥に伸びる道路、遠景の高木・・・。風景を構成する要素がまとまって魅力的な風景をつくり出している。

道路の右側に建ち並ぶ住宅が手前の緑に隠されてしまっているのは残念。ここは葉が茂る前、春先に描くのが良いかもしれない。いや、晩秋、落葉した後も良いかも・・・。

*1 道路を中心に配置し、家屋などで遠近感、奥行き感を示す構図のこと。この言葉を吉田博展(2017年5月に長野県上田市の美術館や音楽ホールなどの複合施設サントミューゼで開催された作品展を鑑賞した)で知った。

長野県朝日村にて 2023.07.15

■ いつの間にか火の見櫓の左後方の倉庫の後ろにあった大きな木が切り倒されていた。風景の雰囲気がだいぶ変わってしまった。スケッチにはその無くなった高木、ハクモクレンを描き入れた。このスケッチでは他にも白いアジサイ(写真には写っていない)の色を青に変え、道路左側の家の前に青いアサガオを咲かせた。アサガオはようやく咲き始めたところで、やはり写真では判然としない。

この風景を描くのは今回が6回目。道路の両側の敷地の高さに差があって、建物の様子が一見不自然に見える(写真参照)。敷地の高さを揃えれば、もっと自然に、リアルに見えると思うが、そのような調整はしないで、そのまま描いた。火の見櫓の左側の大きな倉庫が遠近感に不自然な感じを与えているが、やはりそのまま描いた。屋根の勾配が実際よりちょっと急だったことに写真と見比べて気が付いた。

この風景で悩むのは後方の山並みの表現。稜線、山の端を1本の線を引いて終りにするかどうか・・・。1本の線だけで表現するほど遠くにないので、少しノイズの線を描き入れた。

山の色もどうしようか、考えた。遠くの山は青みを帯びて見える。レイリー散乱と呼ばれる現象だという。だが、この場所から見える山は青みを帯びるほど遠くにない。画面全体の緑のトーンを合わせた方がまとまるだろう、と今回は木々と同系色にした。夏の緑のイメージ。

この風景は、納得いくまで描きたかった。いや、理由は敢えて書かないが、どうしても描かなくてはならなかった。構図、色の調子、共にまとまったと自己判断して、ここのスケッチを終わりにする。

①

①

■ 視点の高さを変えると道路の見え方が違う。そして風景の印象も随分違う。①は簡易な折りたたみ椅子に腰かけて、②は立って撮った写真。2連の蔵の前の石積み塀の天端が①では手前下がりになり、②は手前が上がる。今回は立って、②の視点でスケッチした。

蔵の屋根の構造材がどうなっているのか、理解していてもいなくても、スケッチが変わるわけではないけれど、やはり理解していないと描けない。

火の見櫓の右横の住宅は屋根の向きが中間で変わっているけれど、外壁は同面。だが、縦線を引いて、右側が奥に入っているように描いた。2020年に描いた時もそうしていた。ウソの方が本当に見えるということの実例。道路の奥に実際にはない山を描いた。蔵の牛鼻は見えていないけれど描き入れた。

この風景はこのスケッチを可として、終りにしたい。

長野県朝日村古見 2023.07.12

■ 長野県朝日村に現在立っている火の見櫓、全15基のスケッチをするというミッション。このスケッチが12基目。描きやすい所から描いているので、残っているのは描きにくい所だ。そう、絵にならない風景。

集落内の生活道路の交差点の角に3柱1構面梯子型の火の見櫓が立っている。朝日村にはこのタイプが多い。で、火の見櫓の対角には電柱が立っている。 ①

①

現地を訪れる前は、写真①のような縦フレのアングルを想定していた。道路の左側はともかく、右側の構成要素(建物や工作物、庭木など)が少なくて物足りない。それにこれはいつもの道路山水的構図だ。他の方向からも見て、写真②の構図で描くことにした。 ②

②

現場でこの風景を見た時、一番手前の電柱は描かないでおこう、と思った。一通り線描してみると、風景構成要素がバラバラ、離散的でまとまりがない・・・。最後に電柱を描き加えた。すると、あら不思議。電柱によって奥行き感が強調され、交差点の雰囲気が落ち着いて構図がまとまった。

太い筆を使ってラフに着色した。ラフな線描にラフな着色で調子が整った、かな。緑色はもっと、鮮やかな色にしたい。彩度が高いのに落ち着いた色、ってどんな色だろう・・・。

①

①

松本市神林 2023.07.11

■ この火の見櫓のある風景は2020年に既に描いている。その時は左端の住宅は画面に入れていない。その方が構図が整うから。もう一度ここを描こうと思う。 ②

②

この風景を特徴づけているのは2連の蔵だ。庭木に隠されていて手前の蔵の妻壁は見えないが、写真②の様になっている。棟梁の木口を包む牛鼻の下側が窓枠(?)と取り合って、欠けている。このような牛鼻を初めて見た。2020年にスケッチした時は、関心が及ばず気が付かなかった。ごく一般的なのは下の写真③、④のように満月状態だ。 ③

③

松本市里山辺の蔵の牛鼻 2012.03.11 ④

④

茅野市 2015.09.27

仮に写真②のように描かれたスケッチをぼくが見たとしたら、どうだろう・・・。描き損じたのかな、と思うに違いない。ぼくはウソでも写真⑤のように牛鼻と窓を離して描くだろう。幸いにも、庭木に隠されて見えないが。ただし、蔵に対象を絞って描くなら②のように描く。 ⑤

⑤

茅野市 2010.07.24

時にウソを描く、ということも必要だ。そうしないとリアルに見えないことがあるから。

辰野町小野 2023.07.05

■ この風景を描くのは7回目。内1回はもっと火の見櫓に近いところから描いたが、火の見櫓の柱など探るように線を数本引いていて、ぼくの描法とは違うので、このブログにも載せていない。やはり描き方、表現にはこだわりたい。

対象物の形を決定的な1本の線で描きたい。そう、的確な線描、それも一気に。色もそれぞれの対象物(それが建物でも木でも山でも)を代表する1色で塗りたい。上掲のスケッチはこのような私の願いというか、思いからまだ遠い。

マティスの絵は形も色も次第に単純化されていった。晩年の切り紙絵のような風景スケッチが描けないだろうか・・・。長野県立美術館で開催されている葛飾北斎の作品展に出かけるか、表現のヒントが見つかると思うから。