2023年5月28日、奈良市にある不退寺へお参りしました。

★○…△☆○…★○…△☆○★○…△☆○★○…△☆○★○…△☆○

---------------------------------------------------

不退寺 | 奈良市観光協会サイトhttps://narashikanko.or.jp/spot/temple/futaiji/より引用

不退寺 【ふたいじ】

平安時代の歌人で伊勢物語の主人公・在原業平ゆかりの寺で、正式名称は金龍山 不退転法輪寺。平安遷都ののち、平城京をなつかしむ平城天皇は、上皇として都を再び平城京に戻すことを画策されたが成功せず、都を逃れてこの地に「萱の御所」を営みました。上皇の崩御後は、第1皇子 阿保親王と第5子 在原業平が後を引き縦ぎ、承和14年(847)に業平自らが聖観音菩薩立像を刻んで開基したのが始まりとされ、別名「業平寺(なりひらでら)」とも呼ばれています。南門(重文)は鎌倉時代の本瓦葺切妻造四脚門で、本堂・多宝塔も重要文化財に指定されています。本堂に安置されている本尊 聖観音菩薩立像(重文。業平観音とも呼ばれる)は、業平の作と伝えられ藤原時代の一木造彩色の像です。

平安時代の歌人で伊勢物語の主人公・在原業平ゆかりの寺で、正式名称は金龍山 不退転法輪寺。平安遷都ののち、平城京をなつかしむ平城天皇は、上皇として都を再び平城京に戻すことを画策されたが成功せず、都を逃れてこの地に「萱の御所」を営みました。上皇の崩御後は、第1皇子 阿保親王と第5子 在原業平が後を引き縦ぎ、承和14年(847)に業平自らが聖観音菩薩立像を刻んで開基したのが始まりとされ、別名「業平寺(なりひらでら)」とも呼ばれています。南門(重文)は鎌倉時代の本瓦葺切妻造四脚門で、本堂・多宝塔も重要文化財に指定されています。本堂に安置されている本尊 聖観音菩薩立像(重文。業平観音とも呼ばれる)は、業平の作と伝えられ藤原時代の一木造彩色の像です。

★○…△☆○…★○…△☆○★○…△☆○★○…△☆○★○…△☆○

奈良交通のバス停「一条高校前(不退寺口)」で下車し、北へ歩きます。

JRの踏切を越えます。

頻繁にJRが通ります。

この田んぼは田植えを終えていました。

前方のこんもりした緑の中を通ります。

この緑色、秋には紅葉するのでしょうか。

前方にあるのが不退寺の南門。

バス停から徒歩で5分ほどでしょうか。

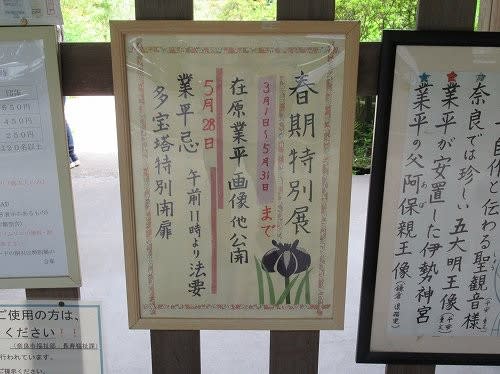

門の掲示物にありますように、5月28日は「業平忌(なりひらき)」です。

門を入ったらまず目に入ったアジサイ

さつきたち

我が家のさつきもいろんな色が少しずつ咲き始めています。

今年ほどさつきをしみじみと見た年はありません。

この門の向こうには石棺があるとのこと。

行ってみました。

石棺

おほかたは 月をもめ

でじ これぞこの 積もれ

ば人の老いとなるもの

在原業平

不退寺最古の建物である多宝塔は、初層のみで上層と相輪がありません。

5月28日の業平忌のみ開扉されます。

内部の壁板には真言八祖が彩色されていますが、剥落がひどい状態です。

多宝塔

ちはやぶる

神代もきかず

竜田川 からくれなゐに

水くくるとは

キハナショウブは最後の一輪だけが咲いていました。

秋には、池の周りのモミジの紅葉がすばらしいそうです。

本堂での業平忌の法要は11時から始まりました。

本堂

2023年、導師を務められたのは海龍王寺のご住職さんでした。

業平さんは、880年に没したそうですから、2023年5月28日は1143回目の法要ということになります。

聖観音さまは、去年4月から行われていた修理が終わり、やっと不退寺の元の厨子の中に安置されました。

業平さんも喜んでおられるでしょう。

私にとっても、約一時間リボンの観音さまを拝することができて、よい一日となりました。

帰り際、白いホタルブクロに気が付きました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

正式名称 金龍山 不退転法輪寺

本尊 聖観音菩薩立像(業平観音)

宗派 真言律宗西大寺直末

巡礼 大和北部八十八ヶ所第十八番札所

御詠歌 観音をただ一筋にたのみつつ不退の寺に急ぎまいらん

本尊 聖観音菩薩立像(業平観音)

宗派 真言律宗西大寺直末

巡礼 大和北部八十八ヶ所第十八番札所

御詠歌 観音をただ一筋にたのみつつ不退の寺に急ぎまいらん