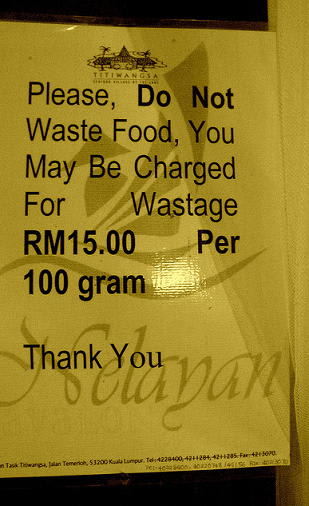

(食べ残し100gあたり15RM(約450円)の罰金を徴収する旨の、マレーシア・クアラルンプールのレストランの表示 “flickr”より By Bhakti - Amsterdam http://www.flickr.com/photos/bhaktiamsterdam/3351203591/)

世界中の各地で飢えに苦しむ人々が多く存在し、ときに飢餓と呼ばれるような生命に関わる事態が発生することは事実ですが、恐らく世界全体で見れば、食糧は不足しているのではなく、むしろ過剰なほどに存在していると思われます。

食糧不足・飢えの問題は、内戦などの混乱や天候不順などでも特定地域で一過性に引き起こされますが、全体的には、購買力のある一部の階層、一部の国が多量に消費する関係で価格が上昇し、購買力のない一部の階層、一部の国では食糧を買えない・・・という国内的、国際的な富の偏在が根底にあるように思われます。

最近では、投機的な動きによって価格上昇が増幅されることで、より深刻な問題を引き起こしています。

食糧不足が世界に存在する一方で、多くの国では大量の食糧が日々無駄に廃棄されています。

冷蔵庫の中に食べ残しの食品がずっとしまわれており、結局ゴミ箱へ・・・というのは、個人的にもよく経験することです。

深夜、閉店時間のドーナツ店で、売れ残った商品を大きなゴミ袋にトレイからザバッ、ザバッと廃棄している光景を見た際には、さすがに“何かおかしいのでは・・・”とも思いました。毎日、日本中・世界中の食品販売店・スーパー・レストランなどで行われている行為でしょう。

****世界の食料の最大半分がごみに、英団体が警鐘****

英国の機械技術者協会は10日、世界で生産される食料のうち、最大で約半分に当たる20億トンもの量が廃棄されているとの報告書を発表した。

報告書「Global Food; Waste Not, Want Not(世界の食料:廃棄を減らし、欲するのをやめよう)」によると、世界で年間40億トン生産される食料のうち、3~5割が消費されずに捨てられている。

廃棄の原因は発展途上国でのインフラや貯蔵施設の不足、先進国での「1個買えばもう1個無料」キャンペーンや消費者のこだわりにあるという。

廃棄量が最も多い国の1つは英国で、生産される野菜の約3割が「形が悪い」ためスーパーが買い取らないという理由で収穫されていない。また、欧州と米国の消費者が購入する食料のうち半分が捨てられているという。

同協会のエネルギー・環境部門を率いるティム・フォックス氏は「これ(廃棄食料)は増加を続ける世界人口を支えたり、飢餓に苦しむ人々に与えたりできるはずの食料だ」と述べるとともに、食料の生産・加工・配送といった過程で使われる土地や水、エネルギー資源が無駄になっていることも指摘した。【1月11日 AFP】

*******************

別に目新しい議論でもなく、皆が普段感じているところでもあるでしょう。

食糧廃棄量の数字については推計により様々ですが、言わんとするところは同じです。

****欧米の食料廃棄量も多い****

国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の富裕国で廃棄される食料の量は年間およそ2億2200万トンで、サハラ以南のアフリカで生産される食料の総量(2億3000万トン)に匹敵する。

さらに詳しくみると、欧州と北米の消費者は1人当たり年間95~100キログラムの食料を廃棄している。対照的に、サハラ以南アフリカと南アジア、東南アジアの人びとの食料廃棄量は、1人当たり年間わずか6~11キログラムだ。(後略)【12年12月5日 AFP】

*****************

消費者の鮮度や賞味期限、あるいは食品形状に対する過度のこだわりが、こうした現象の根幹にあることは言うまでもないところで、その意識改革が求められています。ただ、具体策となると・・・。

****減らせ「食品ロス」=事業・消費者の意識改革へ****

まだ食べることができるのに廃棄される「食品ロス」を減らす取り組みが、官民やNGOなど幅広い関係者の連携で始まった。日本ではコメの年間収穫量に匹敵する最大800万トン程度の食品ロスが毎年出ていると推計されており、流通段階も含めた事業者と家庭から半分ずつ発生しているとみられる。消費者の鮮度を求める志向やそれに合わせた商習慣なども一因とされ、事業者、消費者双方の意識改革も課題となっている。

「日本をはじめとする先進国では、商習慣や消費者の行動が食品ロスにつながりやすい」(国連食糧農業機関=FAO=日本事務所の大軒恵美子企画官)。FAOやNGO、食品生産・加工に携わる企業、自治体などで2012年12月に発足した「フードロス・チャレンジ・プロジェクト」が1月23日、初めて都内でシンポジウムを開催し、食品ロスの現状や削減に向けた取り組みが紹介された。

この中で、流通段階ではより新鮮な商品を店頭に並べようとして、賞味期限前の食べられる商品が店頭から除かれたりしている事例が報告された。こうした商習慣は「消費者が鮮度を求め、賞味期限の長い商品を望む限り、変えるのは難しい」(小売業界)のが現状だ。【1月27日 時事】

******************

事業者は消費者の求めに対応してだけですから、基本的には消費者の意識の問題でしょう。

節約には縁遠いように思われる“飽食の国”ドバイでも、食べ残しを減らすため、量り売りレストランが登場したそうです。

****ドバイに「量り売りレストラン」開店、食料廃棄問題に注意喚起****

ぜいたくなビュッフェなどでの飽食で知られるアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで、浪費をしない節度ある食事を推奨するべく、量り売りを導入したレストランが登場した。

トレンド情報サイト「スプリングワイズ」によると、ドバイ市内に多数あるぜいたくなビュッフェ形式のレストランでは食べ残しが多く、本来なら何の問題もない食料が廃棄されている。これに対抗して、ホテルチェーン「アルジャウハラ」を所有する企業ルータハ・ホテルマネジメントは新レストラン「グラモ」をオープンした。

量り売りレストランは決して目新しいものではない。ブラジルではサンパウロ市内を中心に、ランチ客が自分の食べたい分だけを皿に取るという量り売りモデルを採用するレストランが増えている。

■イスラム教特有の食料廃棄問題

だが、食料廃棄の問題はUAEでとりわけ深刻だ。イスラム教の断食月「ラマダン」の祝日などでは特に、主人のもてなしの手厚さがゲストにふるまわれる食事の豪華さによって測られるためだ。

例えば、アブダビではラマダン中に1日当たり推計500トン、隣のドバイでは1850トンの食料が廃棄されている。アブダビの環境当局はこの問題への対応策として、国民に調理する食事の量を減らし、日没後の食事「イフタール」のビュッフェではよく考えてから皿に食事を盛るよう呼び掛けてきた。(中略)

「グラモ」では、メニューから注文する形式と、ビュッフェ形式を選択することが可能だ。アラブの伝統料理のほか、世界各国の料理も提供している。

スプリングワイズによると、ルータハ・ホテルマネジメントは、このレストランが成功した暁には同じモデルを採用したレストランをさらに増やしていきたいとしている。【12月5日 AFP】

*****************

“ふるまわれる食事の豪華さや量”が重視される風潮は、別にイスラム国家だけのものでもありません。

過度な豪華さや量へのこだわりは、貧困や飢えに苦しんだ時代に刻み込まれた意識のなせる業のようにも思えます。

意識改革には地道な取り組みが必要でしょうが、テレビなどメディアに溢れているグルメ番組や多食をゲーム的に扱うような番組もなんとかならないものでしょうか。

食欲は人間の欲望の根幹であると言えば、それまでですが・・・。