「雁木(がんぎ))通り」は、

積雪地域で主に冬季の通路を確保するために、

町家の軒先から庇を長く張り出して、その下を道路として、

積雪中でも人々が通行できるようにしたものです。

一般的には私有地ですが、

長岡市では、戦災復興の過程で公道内に雁木が設置されています。

冬季のウオーキングは、主にこの雁木通りを歩きます。

自宅から1分程西に歩き、国道352号線の雁木通りに出ます。

北を見ます。

南に向かうと長岡駅前の大手通に出ます。雁木の下を歩きます。

かつての商店街が衰退し、空き地や、雁木の無い普通の住宅が増えてきて、

積雪がある所が増えてきました。

国道8号線との交差点(昭和通り十字路)に出ました。

この先は国道351号線を南に歩きます。

雁木が無い駐車場などでは、

車道と同様に小雪パイプを設置しているとこともあります。

この交差点を横断して、東側の雁木を歩いて帰ります。

自動車交通の時代、私が歩いている前後に人は殆ど見当たりません。

江戸時代初期、城下町建設時に整備されたと伝えられる「雁木通り」ですが、

商店街の衰退により、雁木の維持保存は?

かつてお世話になった「立川総合病院」が移転した跡地前です。

この先が昭和通交差点、渡って自宅に帰ります。

年齢とともに歩く距離が短くなりました。

今年は特に小雪ですが、通勤で歩いた頃には、

屋根の雪下ろしをした雪がが車道との間の自転車道に積み上げられて、

雁木通りがトンネル状になった大雪の時がありました。

「流鏑馬」(やぶさめ)は、天喜5年(1057年)源義家が

奥州討伐の勅命を受け、北国街道下降に際し、

朝敵降服を祈願して社前に奉納したと伝えられています。

7月15日の例大祭で執り行われました。

流鏑馬神事が始まる午後5時前、拝殿前で見学します。

拝殿前には狛犬ではなく神馬像が立っています。

参道脇にはたくさんの人出、出店も、

流鏑馬神事の初めは、

3頭の馬と神職で、拝殿と奥社を3回巡る宮周りです。

次に、馬と射手が拝殿前と境内を横切る旧街道の群衆に披露され、

拝殿前で的射、

赤い母衣(ほろ)を着用した一人目の射手が、参道を駆け出します。

続いて、黄色い母衣を着けた2人目の射手が、駆けしていきます。

拝殿から一の鳥居まで185m、

紅と黄の母衣(ほろ)をたなびかせて、疾走します。

(一の鳥居は8月の画像で、この鳥居下から拝殿前まで185m)

拝殿に引き返した時の画像は、散歩で持ち歩く小さなデジカメが不調で、

シャッターが切れず、画像ナシです。

(鉢植えの花が枯れたり開花無しの鉢が多く出たので、代役でアップです)

ウオーキングコースの1つ「金峯神社」(きんぷじんじゃ)は、

信濃川右岸の蔵王地区にあり、自宅から歩いて10数分です。

和銅2年(709年)元明天皇の勅願により、

大和国吉野の金峯山の蔵王権現を勧請し、北国鎮護のため創建された由。

7月、拝殿の前に風鈴飾りが設置されています。

社務所前の手水舎には七夕飾りと、花手水が、

8月中旬です。

9月中旬、

車道に面した一の鳥居から石段を下りて、100数10m、

二の鳥居を通り拝殿に向かって、欅の古木に囲まれた参道を歩きます。

秋は、風鈴から風車に変わっていました。

画像には居ませんが、近年は、若い参拝者が増えてきたようです。

自宅近くの栖吉川堤防は私のウォーキングコースの1つですが、

下流の寿地区の左岸堤防が桜並木となっていて、

年に一度だけ歩きます。

ブログアップは遅れましたが、

今年は早く、晴天の4月4日、満開の桜花見でした。

桜並木の堤防歩道を歩きます。

青空に映える桜花をアップで、

途中で後ろを振り返ると、

人混みの無い樹下を前に進みます。

下を見ると、歩道脇に近年殖えてきたオオイヌノフグリ、

子供のころ食した思い出の、スイバとイタドリも、

帰りは堤防下の車道を歩きました。

栖吉川は東山から流れ出て、

この先で信濃川に合流する支流の1つです。

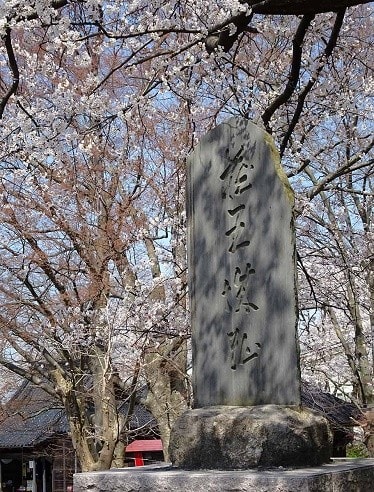

長岡市街地の北西部に広い境内の金峯神社があり、

拝殿の西側には、長岡発祥の地といわれる蔵王堂城跡があります。

城跡の東と南側に濠が残り、周りが桜に囲まれています。

4月3日、快晴の日、金峯神社拝殿西側で、城跡を望む、

濠に架かる玉橋を渡って城跡へ、

城跡の北側には安禅寺などの寺社があり、

城跡の小山に登ります。

城跡から濠を隔てて、金峯神社拝殿を望みます。

濠周りの桜並木です。

濠の南側には旧街道が通っていました。

大欅も、幹の内部が空洞化していますが、新葉が芽生えてきました。

例年より早い満開の桜でした。