なんとはなしに周囲を明るく染める気配だったのが、色味を濃くしてきたのを見知れるようになってきた、よそさんの梅。

どんな具合だろうと、この時期は何度か足を向けている。

7日投稿文の最後の一文を削除した。

タイトルにしようとしていた言葉だったから、「置き土産ですね」などと書いて、満タンに満たさなくてもよかったのに念を押してしまった。

生前河野裕子さんが指摘されていた、短歌の「結句病」が思い出されたことがある。

ただまあ私は、「読んだらわかるでしょ」とばかりに投げ出していて言葉が足りないことを、かつてずいぶん指摘されてきた。べつに強迫観念があったわけではないが、無駄なおしゃべりをしたようだ。

竹中郁さんの『こどもの言いぶん』の前書きにある一節だと、ブログを通じて教えていただいたことがあった。

「書くという作業は、他人に伝えるのが半分以上の目的ではある。

しかし、子供の場合は必ずしも、そうとばかりは限らない。

ひとりのつぶやきのようなものを書くことが、刺激になって、心が応じて成長するのだ。

身体は食べることで成長する。食べて身体を動かすことで成長する。

精神の方は感じて考えて、しかもその上書いて、成長する」

大人の寺子屋エッセーサロンとは別に、小中生対象の作文教室のような場があってもいいなあ…という思いが頭の中をすり抜けた昨日。

人にはものに感じる心がある。その心を、互いの言葉で知り合う。

書くことで自分の内面に向き合うおしゃべりをしてみようではないの。賛同してくれる子たちはいるものかしら。

もやっとした朧な思い…、大きく膨らまないかな???

どんな具合だろうと、この時期は何度か足を向けている。

7日投稿文の最後の一文を削除した。

タイトルにしようとしていた言葉だったから、「置き土産ですね」などと書いて、満タンに満たさなくてもよかったのに念を押してしまった。

生前河野裕子さんが指摘されていた、短歌の「結句病」が思い出されたことがある。

ただまあ私は、「読んだらわかるでしょ」とばかりに投げ出していて言葉が足りないことを、かつてずいぶん指摘されてきた。べつに強迫観念があったわけではないが、無駄なおしゃべりをしたようだ。

竹中郁さんの『こどもの言いぶん』の前書きにある一節だと、ブログを通じて教えていただいたことがあった。

「書くという作業は、他人に伝えるのが半分以上の目的ではある。

しかし、子供の場合は必ずしも、そうとばかりは限らない。

ひとりのつぶやきのようなものを書くことが、刺激になって、心が応じて成長するのだ。

身体は食べることで成長する。食べて身体を動かすことで成長する。

精神の方は感じて考えて、しかもその上書いて、成長する」

大人の寺子屋エッセーサロンとは別に、小中生対象の作文教室のような場があってもいいなあ…という思いが頭の中をすり抜けた昨日。

人にはものに感じる心がある。その心を、互いの言葉で知り合う。

書くことで自分の内面に向き合うおしゃべりをしてみようではないの。賛同してくれる子たちはいるものかしら。

もやっとした朧な思い…、大きく膨らまないかな???

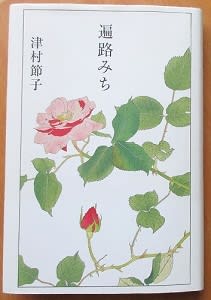

「折に触れての幸せはおもいだすことばのあること」

「折に触れての幸せはおもいだすことばのあること」