ゲゲゲのきたろうである。亥ノ子行事は一週間前に終わっていたのだ。

平成19年にノグチサン行事を取材した折に拝見した箸中区の資料で知った亥ノ子行事。

場所はといえば度々訪れる桜井市の箸中である。

当時、務めていた総代の話しによれば2、3年に一度は嫁入りの家がある。

そういう目出度い祝いの家があれば・・とのことであるが、当区では亥ノ子行事をしてきたというのだ。

当時からも地区に住む子供は減少していた。

嫁入りの家があれば・・ということだが行事の主役は子供にある。

当区の資料によれば亥ノ子行事は神當祭の一つであるようだ。

稔りの秋に収穫した稲。豊作に感謝し氏神さんに新穀を供える。

村人は秋の労苦を労って一日の農休みをとる。

これが「亥ノ子」と呼んでいた。

この亥ノ子行事は上・下垣内にはなく、中垣内だけにある行事だった。

夕暮れどきである。

嫁さんを貰った家、或は婿養子をとった家があれば、子供がその家に出かける。

家の前で子供たちは地面を藁棒で叩く。

叩くときの台詞がある。

「亥の子の晩に餅のつかん家は煎茶のどんぶり粥、嫁さんと婿さんとさねててかへ、起きててかへ、新米藁を祝たろわ」と囃す台詞だ。

この作法は何度も何度も繰り返す。

そうすれば当該のお家の人が出てきて「ご苦労さん」の言葉をかけながらお菓子を手渡す。

県内の数か所で今も見られる村の亥ノ子行事の作法である。

これまで何度か実施状況について問い合わせしていた。

その資料をあらためて拝見した平成25年。

新婚家庭が何年も続いていないといって実施はされていないようだった。

何年か経てば・・というようなことを聞いていた。

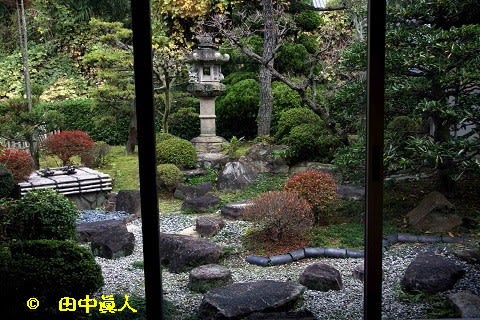

もしかとしたらと思って氏神さんを祀る国津神社に立ち寄った。

ここでは毎月の会合や行事予定が書かれている。

実施されていないときは記入されない。

ノグチサン行事もそうだった。

近づいてみた月間表に「亥ノ子」が書かれていたのである。

新婚の家があったかどうか、不明であるが、どうやら実施されたもようである。

件の亥ノ子を聞いていた元総代家を尋ねる。

久しぶりにお会いする婦人。

奥から旦那さんが現われた。

耳は遠くなったが、矍鑠とされている当主。

畑にハクサイやダイコンがあるから引き抜こうと云われてついていく。

この場から氏神さんが鎮座する地を見渡し眺める。

小山のように見える場はホケノ山古墳が手前にある箸中山古墳だ。

ホケノ山古墳の発掘調査があった時代は16年前の平成12年。

二人の幼き我が子の手をひいて現地説明会に来たことがある。

当時はカメラでなくビデオ撮りだった。

収録したビデオはどこにいったか不明であるが、日差しがキツい春日和に汗が滴り落ちたことだけは覚えている。

別ルートから「今後の数年間は対象年齢の子どもがいなくなるからノグチサン行事は当分の間見られなくなる」。そう、伝えられていた行事日はFIXしていた。

が、である。突如において発症した呼吸困難に入院加療や心臓手術で行けなくなった。

その思いもあって再訪した箸中の現状は今後も気にかけておきたい。

それはともかく当時の発掘に関わった村の代表者が元総代だった。

駐車場からすぐ近くに畑がある。

このころもあんばい身体がようなっていない。

歩きは無理だから軽トラに乗ってき、と云われて同乗する。

そこから直線距離にして200メートル。

真新しい一輪車を操作して畑に向かう。

ここら辺りもイノシシ荒らしが多い。

柵をこしらえていても穴を掘って入りよるという。

引いてくれたのは抱えるのも難儀するぐらいに重たいダイコン。

金時ニンジンに西洋ニンジン、ハクサイまで引いてくれた。

家では食べきれないから、こうして客人が来ればあげているというご主人は出入口にあったブッロコリまで引いてくれた。

ちなみに夫妻はイノコノモチツキと呼んでいた。

嫁さんをもろた家に出かけて藁で叩いていたそうだ。

(H27.11.29 SB932SH撮影)

平成19年にノグチサン行事を取材した折に拝見した箸中区の資料で知った亥ノ子行事。

場所はといえば度々訪れる桜井市の箸中である。

当時、務めていた総代の話しによれば2、3年に一度は嫁入りの家がある。

そういう目出度い祝いの家があれば・・とのことであるが、当区では亥ノ子行事をしてきたというのだ。

当時からも地区に住む子供は減少していた。

嫁入りの家があれば・・ということだが行事の主役は子供にある。

当区の資料によれば亥ノ子行事は神當祭の一つであるようだ。

稔りの秋に収穫した稲。豊作に感謝し氏神さんに新穀を供える。

村人は秋の労苦を労って一日の農休みをとる。

これが「亥ノ子」と呼んでいた。

この亥ノ子行事は上・下垣内にはなく、中垣内だけにある行事だった。

夕暮れどきである。

嫁さんを貰った家、或は婿養子をとった家があれば、子供がその家に出かける。

家の前で子供たちは地面を藁棒で叩く。

叩くときの台詞がある。

「亥の子の晩に餅のつかん家は煎茶のどんぶり粥、嫁さんと婿さんとさねててかへ、起きててかへ、新米藁を祝たろわ」と囃す台詞だ。

この作法は何度も何度も繰り返す。

そうすれば当該のお家の人が出てきて「ご苦労さん」の言葉をかけながらお菓子を手渡す。

県内の数か所で今も見られる村の亥ノ子行事の作法である。

これまで何度か実施状況について問い合わせしていた。

その資料をあらためて拝見した平成25年。

新婚家庭が何年も続いていないといって実施はされていないようだった。

何年か経てば・・というようなことを聞いていた。

もしかとしたらと思って氏神さんを祀る国津神社に立ち寄った。

ここでは毎月の会合や行事予定が書かれている。

実施されていないときは記入されない。

ノグチサン行事もそうだった。

近づいてみた月間表に「亥ノ子」が書かれていたのである。

新婚の家があったかどうか、不明であるが、どうやら実施されたもようである。

件の亥ノ子を聞いていた元総代家を尋ねる。

久しぶりにお会いする婦人。

奥から旦那さんが現われた。

耳は遠くなったが、矍鑠とされている当主。

畑にハクサイやダイコンがあるから引き抜こうと云われてついていく。

この場から氏神さんが鎮座する地を見渡し眺める。

小山のように見える場はホケノ山古墳が手前にある箸中山古墳だ。

ホケノ山古墳の発掘調査があった時代は16年前の平成12年。

二人の幼き我が子の手をひいて現地説明会に来たことがある。

当時はカメラでなくビデオ撮りだった。

収録したビデオはどこにいったか不明であるが、日差しがキツい春日和に汗が滴り落ちたことだけは覚えている。

別ルートから「今後の数年間は対象年齢の子どもがいなくなるからノグチサン行事は当分の間見られなくなる」。そう、伝えられていた行事日はFIXしていた。

が、である。突如において発症した呼吸困難に入院加療や心臓手術で行けなくなった。

その思いもあって再訪した箸中の現状は今後も気にかけておきたい。

それはともかく当時の発掘に関わった村の代表者が元総代だった。

駐車場からすぐ近くに畑がある。

このころもあんばい身体がようなっていない。

歩きは無理だから軽トラに乗ってき、と云われて同乗する。

そこから直線距離にして200メートル。

真新しい一輪車を操作して畑に向かう。

ここら辺りもイノシシ荒らしが多い。

柵をこしらえていても穴を掘って入りよるという。

引いてくれたのは抱えるのも難儀するぐらいに重たいダイコン。

金時ニンジンに西洋ニンジン、ハクサイまで引いてくれた。

家では食べきれないから、こうして客人が来ればあげているというご主人は出入口にあったブッロコリまで引いてくれた。

ちなみに夫妻はイノコノモチツキと呼んでいた。

嫁さんをもろた家に出かけて藁で叩いていたそうだ。

(H27.11.29 SB932SH撮影)