日本人って個人個人の境界があいまいですね。

幼児期に子どもの心は、

相手を喜ばすために、自分の好きな食べ物を「はいどうぞ~」とお母さんにあげていた段階から、

お母さんの好みに配慮して、「これお母さん好きだからどうぞ~」となる段階に

ステップアップして発達するのだそうです。

そうして心の課題をちゃんとクリアーしてきた大人たちが、

教育となると、

相手の学びのスタイルにも資質にも目を向けず、

自分の好きな形で教育して、

それに合えば子どもを優秀と判断し、

合わなければ「できない子」「やる気のない子」のレッテルを貼ってしまう

ことがよくあります。

幼児教室は基本的に

身体を通して(リズムや反射や単純暗記の反復を通して)学ばせる

スタイルをとっています。

外向型で新しい刺激に積極的な子が学ぶことを楽しめるように

カリキュラムを組んでいます。

なぜなら、その方がたくさんの子にいっぺんに教えられるし

見栄えが良く、親の表面的な満足感を得やすいからです。

つまり教室のお金儲けに貢献してくれるからです。

そうした教室に通わしたがゆえに、

本来の才能がしぼんだり、

すばらしい資質が開花する前に押さえつけられてしまう多くの子は

内向型の子どもたちです。

内向型の子は、一歩引いたところから、ゆっくり外の世界にかかわります。

お教室のような場では、自分の好きなように行動するか、

がんこに何もしないことがよくあります。

しかし、幼児向けの教室で、いっしょにお遊戯しないからと、

学問的興味を抱きやすく、

それを深く掘り下げていく事を好む内向型の子の自信をくじき、

自分はダメな子だと信じ込ませる必要がどうしてあるのでしょうか?

でも、それはけっしてめずらしいことではありません。

日本中どこでも、ごく普通の愛情深い家庭で起こっていることです。

なぜなら、その子の興味が外に向く外向型の子か、

内に向かう内向型の子かという

たったふたつの選択肢すら考えず、

お友だちが通うなら私もいっしょに…と習い事に連れて行って、

そこで子どもがいきいきと先生の指示にしたがってなかったら、

がっかりしてしまう方はとても多いのです。

また、小学校では、こんなことが起こっています。

多人数に対応しやすからと、順守型の子に合った(前回の記事を読んでくださいね)

「100マス計算」のような取り組みをするとします。

想像力豊かで戦略的な立案型の子は、やる気を失い、怠けるか反抗するかします。

立案型の子は、難しい問題を新しい発想で最短距離で解くような

作業を好みます。反復学習は、たちまちこのタイプの子の

学習意欲を奪います。

論理的な思考を好む評価型の子にこうした学習ばかりさせると、

高い知能を使う場を失い、学習意欲をなくしていきます。

できる子は放っておくと、むしろ学習が阻害される

(通常学級の授業がやさしすぎてつまらなくなり、学習意欲をなくし、かえって授業についていけなくなる)

ことは、具体的なデーターを取って

実証された事実なのだそうです。(『本当の「才能」見つけて育てよう』 参照)

そうして結局、考えることはあまり好きではないけれど、

努力家で大人の誘いかけに素直で

マニュアル通り繰り返すことを好む順守型の子だけが、

学校で自信をつけ、競争心を刺激され、優秀な子として

スポットライトを浴びることになります。

順守型の子は順守型の子としてすばらしい子です。

この型の子は勤勉でエネルギッシュで、技能を正確にマスターしますから。

それはそうとして、他の学習スタイルの子も

同じようにすばらしいはずなのです。

それなのに、自分が食べさせたいものを相手に食べさせて

相手が喜べば、

褒めて評価し、

自分が食べさせたいものしか食べさせてないにもかかわらず

嫌がれば

けなしたり、無理強いしたりするのは、どうしたものでしょう?

まるで、自分の好きなお菓子をお母さんの口に無理やり突っ込んでは、

ニコニコしてもらうことを求める

乳幼児のような発想ではないでしょうか?

学習スタイルについて、ていねいに子どもと向き合うことは大切です。

もしそれが難しいなら

子どもが自然に育つのをできるだけ邪魔せずに見守ることを

おすすめします。

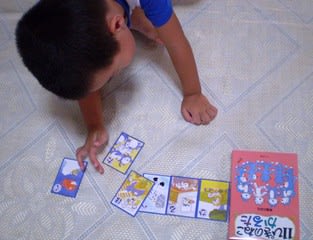

写真は、かるたを見ながら、即興で次々お話を作っていく

去年のTくんです。

web拍手を送る

幼児期に子どもの心は、

相手を喜ばすために、自分の好きな食べ物を「はいどうぞ~」とお母さんにあげていた段階から、

お母さんの好みに配慮して、「これお母さん好きだからどうぞ~」となる段階に

ステップアップして発達するのだそうです。

そうして心の課題をちゃんとクリアーしてきた大人たちが、

教育となると、

相手の学びのスタイルにも資質にも目を向けず、

自分の好きな形で教育して、

それに合えば子どもを優秀と判断し、

合わなければ「できない子」「やる気のない子」のレッテルを貼ってしまう

ことがよくあります。

幼児教室は基本的に

身体を通して(リズムや反射や単純暗記の反復を通して)学ばせる

スタイルをとっています。

外向型で新しい刺激に積極的な子が学ぶことを楽しめるように

カリキュラムを組んでいます。

なぜなら、その方がたくさんの子にいっぺんに教えられるし

見栄えが良く、親の表面的な満足感を得やすいからです。

つまり教室のお金儲けに貢献してくれるからです。

そうした教室に通わしたがゆえに、

本来の才能がしぼんだり、

すばらしい資質が開花する前に押さえつけられてしまう多くの子は

内向型の子どもたちです。

内向型の子は、一歩引いたところから、ゆっくり外の世界にかかわります。

お教室のような場では、自分の好きなように行動するか、

がんこに何もしないことがよくあります。

しかし、幼児向けの教室で、いっしょにお遊戯しないからと、

学問的興味を抱きやすく、

それを深く掘り下げていく事を好む内向型の子の自信をくじき、

自分はダメな子だと信じ込ませる必要がどうしてあるのでしょうか?

でも、それはけっしてめずらしいことではありません。

日本中どこでも、ごく普通の愛情深い家庭で起こっていることです。

なぜなら、その子の興味が外に向く外向型の子か、

内に向かう内向型の子かという

たったふたつの選択肢すら考えず、

お友だちが通うなら私もいっしょに…と習い事に連れて行って、

そこで子どもがいきいきと先生の指示にしたがってなかったら、

がっかりしてしまう方はとても多いのです。

また、小学校では、こんなことが起こっています。

多人数に対応しやすからと、順守型の子に合った(前回の記事を読んでくださいね)

「100マス計算」のような取り組みをするとします。

想像力豊かで戦略的な立案型の子は、やる気を失い、怠けるか反抗するかします。

立案型の子は、難しい問題を新しい発想で最短距離で解くような

作業を好みます。反復学習は、たちまちこのタイプの子の

学習意欲を奪います。

論理的な思考を好む評価型の子にこうした学習ばかりさせると、

高い知能を使う場を失い、学習意欲をなくしていきます。

できる子は放っておくと、むしろ学習が阻害される

(通常学級の授業がやさしすぎてつまらなくなり、学習意欲をなくし、かえって授業についていけなくなる)

ことは、具体的なデーターを取って

実証された事実なのだそうです。(『本当の「才能」見つけて育てよう』 参照)

そうして結局、考えることはあまり好きではないけれど、

努力家で大人の誘いかけに素直で

マニュアル通り繰り返すことを好む順守型の子だけが、

学校で自信をつけ、競争心を刺激され、優秀な子として

スポットライトを浴びることになります。

順守型の子は順守型の子としてすばらしい子です。

この型の子は勤勉でエネルギッシュで、技能を正確にマスターしますから。

それはそうとして、他の学習スタイルの子も

同じようにすばらしいはずなのです。

それなのに、自分が食べさせたいものを相手に食べさせて

相手が喜べば、

褒めて評価し、

自分が食べさせたいものしか食べさせてないにもかかわらず

嫌がれば

けなしたり、無理強いしたりするのは、どうしたものでしょう?

まるで、自分の好きなお菓子をお母さんの口に無理やり突っ込んでは、

ニコニコしてもらうことを求める

乳幼児のような発想ではないでしょうか?

学習スタイルについて、ていねいに子どもと向き合うことは大切です。

もしそれが難しいなら

子どもが自然に育つのをできるだけ邪魔せずに見守ることを

おすすめします。

写真は、かるたを見ながら、即興で次々お話を作っていく

去年のTくんです。

web拍手を送る

私自身にも思い当たることが。。。。。

上の子をリトミックの体験レッスンに連れて行ったとき、

先生の指示に従うことなく、自分が興味をもったもの

(教室のすみに積み上げられていた椅子の山)の

方へ突進していきました。

そのとき、やっぱりがっくり

先生の指示にすら従えないとは。。。と思いました

日ごろ、お行儀のいい子、素直ないい子、という

評価を頂く子供だったので、あの程度の指示に

従えないなんてありえないと考えていたためです

でも、子供の目には椅子の山の方が何か不思議な

パズルでも見た気持ちになっていたのかも

しれません。

うちの子はうちの子、と思っていたので、お友達が

何に通うかでお稽古を決めたことはありませんが

”たったふたつの選択肢すら考えず”というお言葉

胸に突き刺さります

まったくその通りです

先生の求められていることをできなければ

落第点をつけられるというのを、身をもって感じたことを思い出しました。

あのまま通わなくて良かったという思いと、

私自身も当時の子供に幻滅していたことを改めて

反省しました。

今は私がしっかり向き合って、この時期を

楽しく一緒にすごしていくように心がけようと

思っています。

以前から先生がおっしゃってる学校や幼児教室の問題点がよく分かりました。

思い返してみると僕も反復学習がすっごく嫌でした。

宿題をやらずに学校に行くこともよくありました。

(たんなるサボりかもしれないんですけどね)

先生の文章を読んでいると子供はみんな素晴らしい。素晴らしくない子なんていないって思えてきます。

僕も少なくともなのたんの成長の阻害はしたくないなぁ~

一斉教育の教室の先生は、運営上、指示したことをすばやく正確にできる子の方がやりやすいので、そのような生徒を褒める傾向にある気がします(もちろん全員ではありませんが)。ただ、その陰で「内向型の子の自信をくじいて」しまったり、たまたま指示された分野が苦手な子のやる気をそいで、一層苦手意識を植えつけてしまったりすることもあると思います。

一方、虹色教室のなおみ先生は、その子その子の個性を大切に見守りながらレッスンをすすめていかれるので、とてもありがたいです。

大阪府の教育委員に陰山先生が就任され、朝に読み書き計算や暗唱を導入していくようですね。一部のモデル校ですでに取り入れられているようです。結果がどうなるか、今後を見守っていきたいです。

自分にもぴったり当てはまりビックリです。

昔は評価型に近かったのですが、今はまさに遵守型です(汗)

こんな時代だから、坊ちゃんには立案型になって欲しいな~

場合によっては、遵守型も使い分けて(笑)

ブログの写真の件ですが、坊ちゃん手洗い場でもう少し水で遊びたいといってすねている写真でした。

記事的にはねつ造ですね(笑)

昨今は情報が氾濫しているので、先生がおっしゃるように

「子どもが自然に育つのをできるだけ邪魔せずに見守ること」が、

実は一番難しいのかもしれませんね。

私は、あれこれやってあげる時間がないので、必然的に適当育児…

となっていますが、「うちの娘に普通のお教室は向かないだろう」

ということは、それこそ1歳くらいから感じていました。

一つのことをじっくり、ゆっくり、深く掘り下げていくタイプの子

だったからです。娘のような内向型の子どもに沿った学習を用意

して頂ける虹色教室であれば、通わせたいとも思うのですが、残念ながら、近所にはありません。

となれば、こちらのブログを参考に、「なんちゃって取り組み」を

私がするしかなく、未熟ながらも勘を頼りに続けています。

先生のブログは、本当に有益な記事が多く、無料で読んでしまって

申し訳ないなぁ、といつも感じています。

先生の本が出版されたら、絶対に買いますね。

これからもお身体に気をつけて、頑張ってください。

内向と外向は人はどちらも持っているそうで、どちらが主か、ということなので、御質問のようなケースもあるかもしれません。

外向、内向だけでなく、人にはさまざまな資質があるので(また紹介しますね)その資質のために、いろんな一面があらわれているのかもしれません。学習が内向型というより、ほんの一時期、自分にとって自信がない間だけ、そうした態度なのかも…。

内向型の子は教室のような場面でなくても、何を受け入れるにも自分が納得しないと、OKを出さないところがあるので、もし学習以外でも興味の幅がそれほど広がらず、自分の経験に根ざしたものや、流行とは関係ないものを追い求める子なら、学び方が内向的と言えるかもしれません。