久しぶりに大きな画面で映画を観たくなり、名古屋での会合のついでに、『灼熱の魂』を観た。以下はその感想のようなもの。

「1+1=1」というのがこの映画の謎を解くキーワードのようだ。映画の後半に明かされる謎の答えはこの図式を埋め、同時にありえないような凄まじい現実を暴き出す。

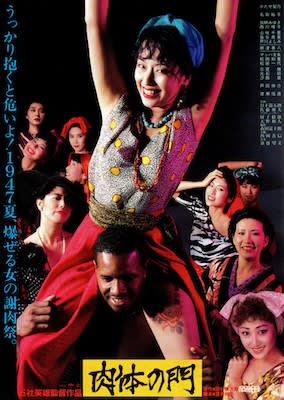

カナダに住む双子の姉弟は、母の死に伴い残された遺言状を託される。それには、お前たちにはまだ逢ってはいない父と兄がいて、それを探し出してそれぞれに手紙を渡してほしいというものだった。

母はあるときから、二人を連れてレバノンから移住したという以外、その過去の詳細は子どもたちにもわかってはいない。母の遺言を実行するには、若き日の母の足跡を求めてレバノンへ行くしかない。渋る弟を残して、姉はレバノンへ行き、その故郷を振り出しに探索の旅を始める。この旅の映像の前半は、娘の探索のシーンと、若き日の母が故郷を離れて彷徨う様子とが交互に映し出される。

故郷で母の名を出した途端、周りは不可解な拒絶反応を示す。ネタバレを承知でいえば、母はこの地でクリスチャンとして育ちながら異教徒のムスリムと恋に落ち、男の子を出産するが、恋人とは引き離されたばかりか、その彼は銃殺されてしまう。そのうえ、男の子も彼女から引き離され、どこかの孤児院に入れられてしまう。母の旅とは、その子を探しあてるための旅だった。

この母が恋をし、子をなし、それを奪われた時代背景というのは1975年から90年頃まで続いたレバノン内戦の時代だ。この内戦では、キリスト教マロン派のファランへ党とムスリムとの闘争という図式をもち、彼女を抑圧したのはこのマロン派ファランへ党と目される。子供を求めて旅する彼女の乗ったバスを襲い、「私はキリスト教徒だ!」と叫んだ彼女以外のすべての乗客を撃ち殺し、バスを炎上させたのもこのファランヘ党であったか。現実のレバノン内戦の歴史を見ると、状況は違うが、ファランへ党によるバス乗客の全員殺害事件がでてくる。

自分への抑圧、そしてこの凄惨な事件、そして息子のいる孤児院も彼らに襲撃されたと聞き、若き母はテロ組織に身を投じる。そしてファランへの指導者を殺した罪で15年の刑に処さられる。彼女はこうした逆境に屈することなく、獄中で歌い続けたため「歌う女」と称賛されるに至る。しかし、そんな彼女の心身を破壊し、その歌をも封じるために送り込まれた拷問人によって度重なる壮絶なレイプを受け、その後釈放されたということがわかってくる。

このあたりから、弟も探索の旅に加わり、その母の若き日の全貌が明らかになるとともに、父と兄に関する衝撃の事実も明らかになる。そして、それに耐え抜きながらも、最後にプールサイドで見た情景に力尽きた母の過酷な生涯全体が・・・・。

結局、手紙は「父と兄」に届けられ、謎は解かれる。しかし、これを見た者がその大団円に酔えるかどうかは別の問題だ。何らかの重い澱が残る映画ではあるまいか。

これは2010年に公開され、この度、デジタル・リマスター版で再公開されたもので、もともとは4時間に及ぶ演劇であったものを、ドゥニ・ビルヌーブ監督が2時間余の映画にしたものである。

これを書く前に、この映画について書かれた感想などを若干参照した。しかし、レバノン内戦、あるいは中東で、さらにいえば世界の至るところで展開されてる、民族、宗教、イデオロギーなどを巡る紛争を踏まえない感想や評論は、この映画の背景のリアリティを捨象した単なる謎解きにとどまっているように思えた。私たちはいまなお継続中の、世界観の争いの中にいるのだ。