いわゆる名演奏とはいえないかもしれないが、その場を感動に満たす演奏会がある。それがライブのお面白さなのだと思う。たとえていうならば演奏技術などのみでは測れないような臨場感を伴う感動がそれである。

そんな演奏会に出会った。しかも始めてのホールでのことだ。

場所は私の住む岐阜市の南に隣接する羽島市の文化センターにあるスカイホール。車で30分弱である。

キャパは1,300ほどで汎用性のあるホールである。座席の傾斜も適度で、後方からはオケの打楽器部門もよく見える。

羽島文化センター スカイホール

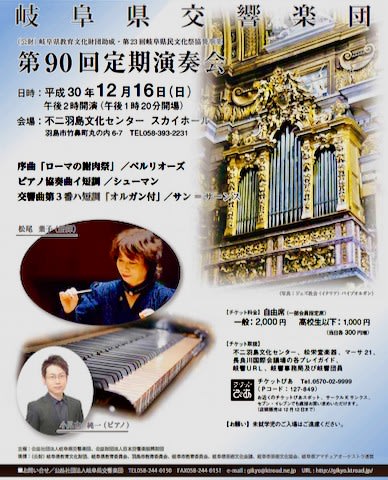

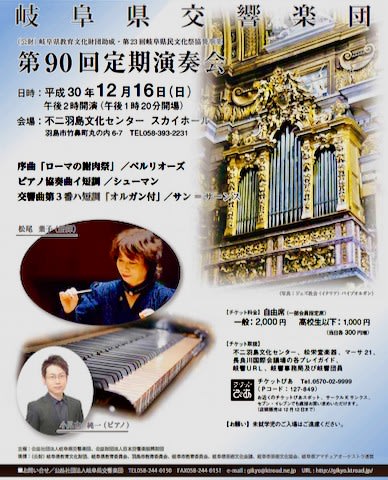

訪れたのは12月16日(日)。プログラムは以下。

序曲「ローマの謝肉祭」 ベルリオーズ

ピアノ協奏曲イ短調作品54 シューマン

ー休憩ー

交響曲第3番ハ短調作品78「オルガン付き」 サン=サーンス

指揮は松尾葉子さん

オケは岐阜県交響楽団

ソリストは小見山純一(ピアノ)

吉田 文(オルガン)

開演前のロビーコンサート 金管のクインテット(逆光)

岐阜県交響楽団はアマチュアのオケだが、地元のよしみでこれまでの数回は聴いている。だいたいは指揮も地元の人が振る場合が多いが、今回は90回の記念コンサートということで、松尾さんを招いたものと思われる。

ベルリオーズの序曲は、同じ題名をもつレスピーギのそれに比べると、短い曲ながら多彩な表現が次々と展開されて、まさにカーニバルの華やぎが伝わる楽しい曲だ。

シューマンの協奏曲は、はじめの出足以降、濃厚なシューマン節が流れ、シューマンの実存をかけた音楽に興味のある私には心地よい緊張を伴う時間だった。

ソリストの小見山氏も、余計な抑揚を削ぎ落として端正に弾ききっていたと思う。

いちばん感動したのは、サン=サーンスのオルガン付きであった。松尾さんの指揮は、オケの水準をまったく感じさせない力演で、この曲の魅力を余すところなく表現していたと思う。冒頭に述べたまさにライブならではの感動を呼ぶ演奏であった。

ロビー 東郷青児の壁画

指揮者の松尾さんは、フランスのブザンソン国際指揮者コンクールで女性初、日本人としては小澤征爾氏以来二人目の優勝者となった方である。

彼女は、音楽家の留学先としてはドイツ語圏が多い中、フランスへ留学している。それはまた、この日のプログラム、ベルリオーズとサン=サーンスにもよく現れていた。

マドレーヌ寺院 2018/8/7

ところで、サン=サーンスが「オルガン付き」を作曲した経緯には、彼がパリのマドレーヌ寺院のオルガニストであったという事実がある。松尾さんはいまもパリを訪れる機会が多いのだが、その都度、マドレーヌ寺院へ足を運ぶという。

そんな背景もあって、松尾さんのサン=サーンスは渾身のタクトであり、それに導かれた岐響のメンバーも力量以上の音を紡ぎ出したのであろう。とてもいい演奏だったと思う。

繰り返すが、私にはとても感動的だった。そしてそれにはもう一つ理由がある。

今夏、ひょんな経緯で訪れたパリで、初日、サンラザール駅前のホテルに着いたのはもう夕刻だった。中途半端な時間なので、まずは歩くことのできる範囲での散策を決め込んで、オペラ座の周辺を周回し、次に辿りついたのがマドレーヌ寺院だった。

古代ローマの神殿を模したコリント様式のこの寺院の存在は圧倒的で、周辺の広場や空き地では、スポーツをする人、戯れる恋人たち、子どもを遊ばせる母親と、日没が遅いこの地ならではの賑わいだった。

マドレーヌ寺院周辺の風景 2018/8/7

このマドレーヌ寺院こそ、かつてサン=サーンスがオルガン奏者を努め、松尾さんがしばしば訪れるところだったのだ。

演奏会に戻ろう。松尾さんのやや短めの白いタクトによって紡ぎ出されるサンサーンスの楽の音に酔いしれながら、私はあの夕景の中に佇むマドレーヌ寺院とその周辺の景観をまざまざと思い浮かべていた。

寺院を包む夏の空の青みが少しずつ増し、藍色から深い暗紅色に至るまでの間、私はそこにいたのだが、その折の私といまのこの私を繋ぐ音楽がまさに鳴っていたのだった。

マドレーヌ寺院を起点にした並木道 2018/8/7

オルガンの重厚な音色が、私の感傷を包み込むようにしながら鳴り響き、私はその振幅のままに身を委ねて、もはや此処でもなく、かつ、今でもない時空を超えた境地をさまよっていた。

*なお、写真でご覧のように、羽島文化センターのスカイホールは、マドレーヌ寺院同様、古代ギリシャのコリント様式の神殿を模している。

そんな演奏会に出会った。しかも始めてのホールでのことだ。

場所は私の住む岐阜市の南に隣接する羽島市の文化センターにあるスカイホール。車で30分弱である。

キャパは1,300ほどで汎用性のあるホールである。座席の傾斜も適度で、後方からはオケの打楽器部門もよく見える。

羽島文化センター スカイホール

訪れたのは12月16日(日)。プログラムは以下。

序曲「ローマの謝肉祭」 ベルリオーズ

ピアノ協奏曲イ短調作品54 シューマン

ー休憩ー

交響曲第3番ハ短調作品78「オルガン付き」 サン=サーンス

指揮は松尾葉子さん

オケは岐阜県交響楽団

ソリストは小見山純一(ピアノ)

吉田 文(オルガン)

開演前のロビーコンサート 金管のクインテット(逆光)

岐阜県交響楽団はアマチュアのオケだが、地元のよしみでこれまでの数回は聴いている。だいたいは指揮も地元の人が振る場合が多いが、今回は90回の記念コンサートということで、松尾さんを招いたものと思われる。

ベルリオーズの序曲は、同じ題名をもつレスピーギのそれに比べると、短い曲ながら多彩な表現が次々と展開されて、まさにカーニバルの華やぎが伝わる楽しい曲だ。

シューマンの協奏曲は、はじめの出足以降、濃厚なシューマン節が流れ、シューマンの実存をかけた音楽に興味のある私には心地よい緊張を伴う時間だった。

ソリストの小見山氏も、余計な抑揚を削ぎ落として端正に弾ききっていたと思う。

いちばん感動したのは、サン=サーンスのオルガン付きであった。松尾さんの指揮は、オケの水準をまったく感じさせない力演で、この曲の魅力を余すところなく表現していたと思う。冒頭に述べたまさにライブならではの感動を呼ぶ演奏であった。

ロビー 東郷青児の壁画

指揮者の松尾さんは、フランスのブザンソン国際指揮者コンクールで女性初、日本人としては小澤征爾氏以来二人目の優勝者となった方である。

彼女は、音楽家の留学先としてはドイツ語圏が多い中、フランスへ留学している。それはまた、この日のプログラム、ベルリオーズとサン=サーンスにもよく現れていた。

マドレーヌ寺院 2018/8/7

ところで、サン=サーンスが「オルガン付き」を作曲した経緯には、彼がパリのマドレーヌ寺院のオルガニストであったという事実がある。松尾さんはいまもパリを訪れる機会が多いのだが、その都度、マドレーヌ寺院へ足を運ぶという。

そんな背景もあって、松尾さんのサン=サーンスは渾身のタクトであり、それに導かれた岐響のメンバーも力量以上の音を紡ぎ出したのであろう。とてもいい演奏だったと思う。

繰り返すが、私にはとても感動的だった。そしてそれにはもう一つ理由がある。

今夏、ひょんな経緯で訪れたパリで、初日、サンラザール駅前のホテルに着いたのはもう夕刻だった。中途半端な時間なので、まずは歩くことのできる範囲での散策を決め込んで、オペラ座の周辺を周回し、次に辿りついたのがマドレーヌ寺院だった。

古代ローマの神殿を模したコリント様式のこの寺院の存在は圧倒的で、周辺の広場や空き地では、スポーツをする人、戯れる恋人たち、子どもを遊ばせる母親と、日没が遅いこの地ならではの賑わいだった。

マドレーヌ寺院周辺の風景 2018/8/7

このマドレーヌ寺院こそ、かつてサン=サーンスがオルガン奏者を努め、松尾さんがしばしば訪れるところだったのだ。

演奏会に戻ろう。松尾さんのやや短めの白いタクトによって紡ぎ出されるサンサーンスの楽の音に酔いしれながら、私はあの夕景の中に佇むマドレーヌ寺院とその周辺の景観をまざまざと思い浮かべていた。

寺院を包む夏の空の青みが少しずつ増し、藍色から深い暗紅色に至るまでの間、私はそこにいたのだが、その折の私といまのこの私を繋ぐ音楽がまさに鳴っていたのだった。

マドレーヌ寺院を起点にした並木道 2018/8/7

オルガンの重厚な音色が、私の感傷を包み込むようにしながら鳴り響き、私はその振幅のままに身を委ねて、もはや此処でもなく、かつ、今でもない時空を超えた境地をさまよっていた。

*なお、写真でご覧のように、羽島文化センターのスカイホールは、マドレーヌ寺院同様、古代ギリシャのコリント様式の神殿を模している。