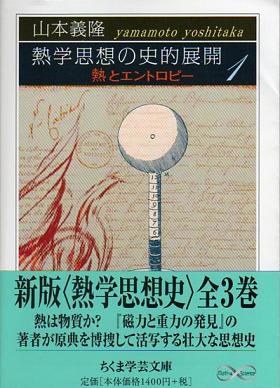

ちくま学芸文庫から、山本義隆『熱学思想の史的展開』全3巻が出ている。氏の本を文庫で読めるということ自体に賛辞をおくりたいところだ。一方、この文庫のシリーズには、ランダウ/リフシッツの『力学』など信じ難いものも含まれている。大学1年生のとき、最初まったく理解することができず、私を絶望的にさせた教科書である。文庫にして誰が読むのだろう。

山本義隆氏は元東大全共闘議長であり、そのために大学を追われ、予備校教師となった人物である。大学の教師からも、畏敬の念をもって伝説的な語られ方をすることがある。

私は20年以上前、高校生のときに山本氏の物理学の講習を受けたことがある。もちろん、そのときに氏の来歴など知る由もない。だが、そういったことを抜きにして、授業は面白いを通り越して、眼から鱗が落ちるような感動を覚えた(本当)。このことは、公式をなぞる高校の物理教育が如何に駄目なものかをあらわしているようにも思える。

科学史の価値はここにあるかもしれない。現在真理と考えられていることに到るまでの議論や誤解は、真理がわかった後では過去の過ちとして切り捨てていいものではないのだ。なぜなら、誰もが抱くであろう科学上の疑問が、長い時間をかけて考えられ、検討され、検証されてきたからであり、科学を学ぶということは歴史を辿ることでもあるからだ。このプロセスを踏まずに現代の断面だけを学ぶことが理解に結びつかないのは、当然ともいうことができる。

第1巻は、17世紀のガリレオの考えから、ボイル、ニュートン、ブラックなどを経てラヴォアジェの理論に到るまでを追っている。素晴らしくユニークなのは、彼らがどのように苦しみながら思考を展開していったかを、原典をもとに示してくれることだ。その過程から、重要なパラダイム転換がなされ続けてきたことが納得できる。すべてが定められたような機械論的自然観から力学的自然観へ。弾性的な性質を持つ粒子から遠隔力へ。空間を埋める実体たる<エーテル>論。物質としての<熱>、流れとしての<熱>、物質が持つ固有の<熱>。相転移。感覚的に理解できることとそうでないことがある(だからこそ、科学の発展に時間を要した)が、これらの概念が次第に形をなし、現代の姿に近づくのを追体験することは、思考実験のようであり、興奮してしまう。