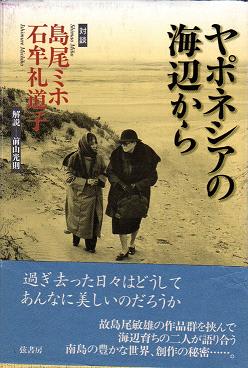

島尾ミホと石牟礼道子という強烈な顔合わせの対談集、『ヤポネシアの海辺から』(弦書房、2003年)。対談は、1991年になされたものだ。以前に仙台の「火星の庭」というユニークな古本屋で見つけた。

2人の作家の共通点は、奄美と水俣という海辺で生まれ、生活してきたというところにある。それぞれ海に対する想いは深い。石牟礼道子は、東京の魚屋に並べられた魚が釣られてから何日も経つため古くなっているにも関わらず、築地から上がったばかりだから新鮮だと怒鳴られ、海への距離の違いに呆然としたと言う。そして、島尾ミホは、加計呂麻の海辺で聞いた昼間の爽やかな音、深夜の怖い音について没入するように語る。

「海のささやきと申しますか、海のかなでるさまざまな音響は、海のおもてを渡る風の音や、岩に砕け散る波の音、そして岬の松籟などの響き合う音でしょうとは思いますけれども、目の前に手をかざされても見えない暗黒の闇夜では、とても不思議な音響となって、・・・(略)」

2人は、海そのものだけではなく、海辺というマージナルな場所の重要性についても説く。石牟礼は、石垣島で、「ちっちゃなちっちゃなヒルギの苗がずうっと海岸に育っている」のを見て、生態の連続性について実感したのだと思い出している。ヒルギの渚、島尾が思い出すのは、ヒルギの雄木の幹を削って煎じた液と田んぼの泥に、糸を交互に漬け込み、黒に染める方法である。シャリンバイなんかは聞いたことがあるが、ヒルギも染物に使っていたのか。

生態系、生活だけではない。加計呂麻では、赤ん坊が生まれたときの喜びの挨拶を「ハマグマへ行ってきたそうですね。おめでとうございます」と言うのだという。というのは、ハマグマという浜が神様が赤ん坊を連れてくる神聖な場所であり、それを知らされた女の人がハマグマに行っていただいてくる。ニライカナイのように、生死とつながる海辺。

石牟礼道子は、島尾敏雄が書き、ミホが付録のレコードに吹き込み、息子の伸三(写真家)がイラストを描いた本、『東北と奄美の昔話』(創樹社、1973年)を大変に気に入っていたらしい。島尾ミホの声、「アンマー」や「アセー」といった独特のことばと抑揚、発声である。

石牟礼のことばへの執着は、島尾敏雄『死の棘』(1977年)にも向けられる。特に、精神に異常をきたしたミホが敏雄を攻撃する際にまず使うことば、「謹んでお聞きなさい」。いつか使ってみたいと思っているそうだ。あの怖くて怖くてたまらない『死の棘』をユーモラスな復活の物語と評しているくらいだから、使ってみたいと考えるのも無理はないが、使われる方はたまらないぞ。

天から遣わされたような2人によることばが、ヤポネシアという概念を西と南からあらためて照らしているようで印象的だ。

●参照

○島尾ミホさんの「アンマー」

○石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』

○伊波普猷の『琉球人種論』、イザイホー

○与那原恵『まれびとたちの沖縄』

○『海辺の環境学』 海辺の人為

○加藤真『日本の渚』

○熱帯林の映像(沖縄のヒルギ林)

○仙台の「火星の庭」、大島渚『夏の妹』