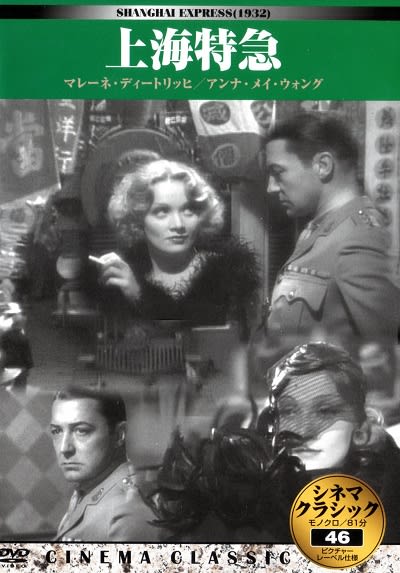

ジョセフ・フォン・スタンバーグ『上海特急』(1932年)を観る。中古DVDが105円だった。

スタンバーグとマレーネ・ディートリッヒが組んだ作品としては、1930年に『嘆きの天使』と『モロッコ』、1931年に『間諜X27』、そして本作はその翌年。ふたりにとって絶好調の時期に違いない。

1931年、北京から上海へと向かう特急列車が映画の舞台。ちょうど国民党が北京を北平と改称していた時期であり、駅の場面でも両方の名前が併記されている。「上海リリー」と呼ばれる魔性の女(ディートリッヒ)は、かつての恋人である英国将校と列車で再会する。謎めいた中国女性、頑固な英国女性、頑固な牧師など、さまざまな人が乗り込む列車は、突然、革命党(共産党)に止められる。党の悪辣な司令官チェンは、逮捕された仲間を取り戻すため、人質を探していたのだった。チェンは英国将校を選び、中国女性を暴行しさえする。将校を愛するリリーは、自分の身を投げ出して、彼を救おうとする。

ソフトフォーカスで、しかも顔の陰影を強調したライティングでのディートリッヒは、もう美しい限りなのだ。「妖艶」とは「妖しい」と「艶っぽい」、その通りである。当時の観客の眼を釘づけにしたのも無理はない。

スタンバーグの演出はさすがに手馴れている。北京の狭い路地を特急列車(とはいっても蒸気機関車)が走る様子など、きっと遠い中国への興味をかきたてるものだっただろう。「魔都」上海も、両大戦の間にあって、ヨーロッパ列強諸国が投資し、繁栄した時期であり、多くの視線を引き付けていたのだろう。

とは言え、その視線はやはり歪んでおり、どうしてもアジアへの蔑視を映像のそこかしこに見出さざるを得ない。

東北において満州国建国の策動を行っていた日本は、間もなく、上海事変を引き起こすことになる。

わたしは北京と上海の間を陸路で移動したことはないが、いまでは新幹線(高速鉄道)が開通している。何年か前、ちょっと内陸に行くにも列車に乗り苦労していたことを思い出せば(二日酔いで文字通り死にそうになったこともある)、いまの中国における高速鉄道網の整備ぶりにはあらためて驚かざるを得ない。しかも、上海にはリニアモーターカーまである。

●参照

○新幹線「和階号」

○郭昊(グォ・ハォ)による雪や靄のけぶる中に見える列車の絵

○王福春『火車上的中国人』

○中国の蒸気機関車

○上海の麺と小籠包(とリニア)