気になっていた写真展をハシゴ。

■ 牛腸茂雄『見慣れた街の中で』(Nadiff)

牛腸茂雄の写真は昔から好きで、愚直なほどストレートなまなざしに魅かれていた。

彼の写真の多くはモノクロによるものだが、この『見慣れた街の中で』(1981年)はカラーリバーサルによる作品群である。わたしが牛腸の作品を意識しはじめてからしばらくは、これに接することができなかった。はじめてまとまって観たのは、たぶん、『牛腸茂雄作品集成』(2004年)が刊行されたときだ。オリジナルプリントはどこかで断片的に観た程度。今回の写真展にはぜひ足を運びたかった。

この作品群は、すべて、銀座や上野や渋谷や横浜といった街の雑踏でのスナップである。写真に焼き付けられている人びととの距離感を、どのように表現すればよいだろう。写真家が存在を消しているわけでも、馴れあっているわけでもない。突き放すわけでも抱き合うわけでもない。

おそらくは、牛腸茂雄は「ひと」が好きだったのだろうと思う。印画紙から漂うその気持がいつまでもこちらの中に残る。

それにしても、撮影に使われたカメラとレンズは何だろう。汚い後ボケや色が、時代を物語っているようだ。国産に違いないと思うがどうか。

■ 森山大道『記録23号/パリ』(Nadiff)

森山スタイルによるパリのスナップ。

これは最近撮られたものだろうか。ゼラチンシルバープリントによる平面性の高いプリントゆえ、最近のプリントであることは間違いないところだと思うが、露骨な焼き込みは写真家自らによるものだろうか。

森山大道は物語の写真家である。勿論、その物語が曖昧ならば写真世界が成り立たない、ということはまったくない。これまでの森山写真には、のっぴきならぬ物語がへばりついていた。しかし、この作品群からは何かを感じることができなかった。なぜだろう。

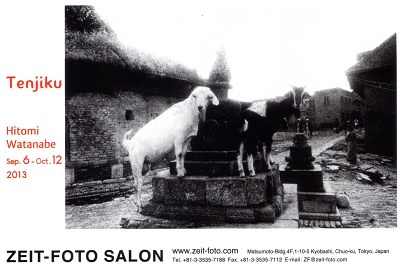

■ 渡辺眸『天竺』(ZEIT-FOTO SALON)

渡辺眸は全共闘の写真で有名であり、何年か前には、全共闘時代のことをまったく話さないはずの山本義隆の序文を収録した写真集『東大全共闘1968-1969』が話題になった。

先日、友人の研究者Tさんから、『カメラ毎日』の「写真にとって全共闘とは何だったのか?」と題したバックナンバー(1984年10月号)のコピーをいただき、その中でも、渡辺眸の写真に惹きつけられたところだった。その中に収録されたインタビュー記事によると、写真家は全共闘の撮影で疲れ果て、その後、インドに旅に出たというのだった。そして、Tさんが、最近の『アサヒカメラ』に、その頃の写真群『天竺』が掲載されていると教えてくれた。そんなわけで、写真展に足を運んだ。

展示されているモノクロ写真は、70年代に、ネパールやインドで撮られたものだ。ネパールのカトマンズやポカラの写真には山の空気が漂い、空が低く、石造りの家や布を巻き付けた服が独特である。一方、インドのヴァーラーナシーやムンバイやゴアの写真を観ると、むっとした濃密な空気が詰まっているようだ。

カラー写真もある。モノクロよりもちょっと後で、これらもやはりネパールやインド。ネパールのチトワンにおいて、細い舟で自転車や人が川を渡っている様子が懐かしく、嬉しかった。コダクローム64の渋い色がたまらない。

後で『アサヒカメラ』で確認してみると、モノクロはキヤノンVILに28mmF2.8、カラーはミノルタCLEに40mmF2.0で撮られているようだった。

渡辺さんが在廊されていたので、いろいろな話をした。インドのこと、山本義隆氏のこと、西葛西のインド人コミュニティのこと、東銀座のナイルレストランのこと。随分とモノクロ写真の粒子が目立ちコントラストが強いと感じ、印画紙について訊いてみると、意外にも2-3号程度だということだった。

折角なので、写真集『天竺』(1983年)を購入し、サインをいただいた。

ヴァーラーナシーの狭い路地

●参照

○佐藤真、小田実、新宿御苑と最後のコダクローム

○森山大道『1965~』

○森山大道『NAGISA』

○森山大道『Light & Shadow 光と影』

○森山大道『レトロスペクティヴ1965-2005』、『ハワイ』

○森山大道『SOLITUDE DE L'OEIL 眼の孤独』

○2011年9月、ヴァーラーナシーの雑踏

○2011年9月、ヴァーラーナシー、ガンガーと狭い路地