マルグリット・デュラス『ヒロシマ・モナムール』(河出書房新社、原著1960年)を読む。

1957年8月、広島。30歳過ぎのフランス人の女と、40歳位の日本人の男とが関係を持つ。12年前の原爆投下とその後の惨劇について、女は「わたしはすべてを見た」と言い続け、そのたびに、男は「きみは何も見ていない」と否定する。男にはわずかにでも当事者性があり、女にはそれがない。そのとき、十代後半の女は、大戦中のフランスの小村において、ドイツ人兵士と恋愛に落ちていた。かれとふたりで村を脱出するその日に、ドイツ人兵士は射殺され、女は敵と関係を持ったという咎で丸刈りにされ、地下室に数年間幽閉されたのだった。12年前の日本人の男と、殺されたドイツ人の男とが重なり、当時の物語を現在進行形のドラマとして繰り返す。それはフロイト風の治療にも見える。

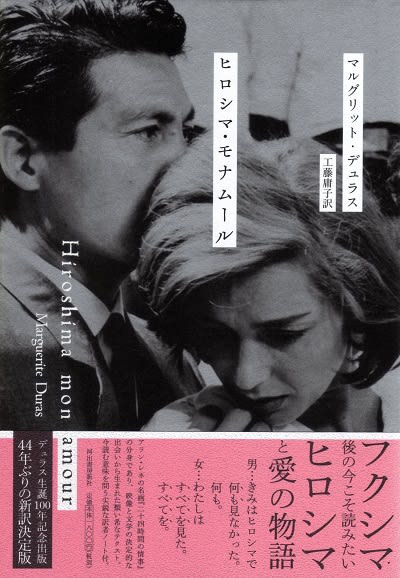

本書は、アラン・レネによる同名の映画の脚本を中心としたテキストであり、これ自体として独立した作品である。それと同時に、映画がレネとデュラスとの共同作業であったことがよくわかる。

「わたしはヒロシマを見た」、「きみは何も見ていない」という溝は、デュラス自身による「補遺」にあるように、「フランス人」と「日本人」との間に横たわったものではない。そうではなく、それは、当事者であったか否か、苛烈な体験を身体に刻んだか否かという、「態度の踏み絵」なのであり、溝は決して埋まることがない。女のまったく別の苛烈な体験は、「ヒロシマ」の代償として現われるようにも思われる。

まさに、「ヒロシマ」の向こう側は言葉が意味を失い、そのために「広島」を抽象的に「ヒロシマ」と呼ぶわけである。言葉=人間が抽象となる臨界点という意味で、「ヒロシマ」があり、同様に、「ホロコースト=ショアー」があり、「ナンキン」があり、「フクシマ」がある。安易な象徴化は批判されるべきだとしても、その衝動はわからなくもない。

たしかに、「当事者性」という面からは、異なる惨劇を個人の上に重ね合わせることにも、個人の苦痛を浄化の過程として描くことにも、拒否反応があって然るべきかもしれない。しかし、それらの矛盾と埋まらない溝をこそ、本書において読むべきなのだろう。

●参照

アラン・レネ『ヒロシマ・モナムール』

ジャン=ジャック・アノー『愛人/ラマン』(デュラス原作)