二重櫓台の南側石垣上部前に「舟入は、保存のため埋め戻して地表にラインを表示…」と記されているが、城マニアは別として市外や県外の方は理解に苦しむと思う。そこで『新版福山城 / 福山市文化財協会(2006年)』の付録を拡大して説明しよう。

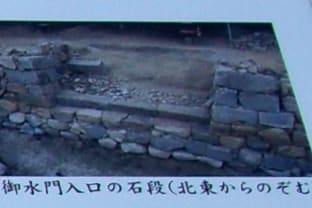

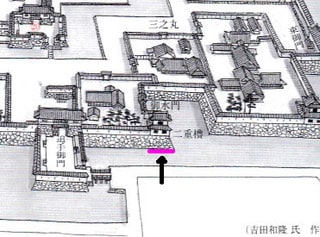

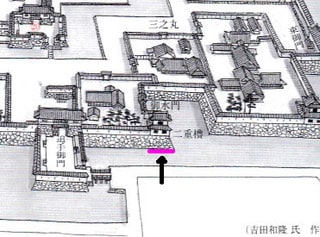

先ずは福山城全景復元図をご覧いただこう。御水門の下(=南)、二重櫓と書かれているところに私は立っている(→赤紫色のライン)ことになる。『新版福山城』の31ページ(三之丸南側)には「勘定所東に二重櫓(五間・五間)が付櫓(三間半・二間)をともなって、北に水門(二間半)が外堀から入り込み、石段を下って堀の水を汲めるようになっていた」という記述がある。

続いて福山城周辺今昔対比地図で舟入状遺構の場所を確認しよう。バス案内所は舟入・二重櫓があった場所のすぐ東(南外堀を埋めた上)に建設されたことが分かる。『新版福山城』は郷土史を研究する上での必読書であり、抑制のきいた文章で手短にまとめられているのが素晴らしい。地図を片手に変化し続ける福山市中心部を歩いて江戸期の情景を思い浮かべるのもなかなかオツなものだ。過去と現在はちゃんと繋がっているのだから。

投稿通知 Twitter Twitter facebookFacebook

先ずは福山城全景復元図をご覧いただこう。御水門の下(=南)、二重櫓と書かれているところに私は立っている(→赤紫色のライン)ことになる。『新版福山城』の31ページ(三之丸南側)には「勘定所東に二重櫓(五間・五間)が付櫓(三間半・二間)をともなって、北に水門(二間半)が外堀から入り込み、石段を下って堀の水を汲めるようになっていた」という記述がある。

続いて福山城周辺今昔対比地図で舟入状遺構の場所を確認しよう。バス案内所は舟入・二重櫓があった場所のすぐ東(南外堀を埋めた上)に建設されたことが分かる。『新版福山城』は郷土史を研究する上での必読書であり、抑制のきいた文章で手短にまとめられているのが素晴らしい。地図を片手に変化し続ける福山市中心部を歩いて江戸期の情景を思い浮かべるのもなかなかオツなものだ。過去と現在はちゃんと繋がっているのだから。

投稿通知 Twitter Twitter facebookFacebook