横長の建物が珍しくて様々な角度から写真を撮る。中央辺りの家は昔タバコを売っていたようで原色のタイルが実にシブい。

昭和40年代後期こんな感じのタバコ屋は町内に1つや2つはあったものだ。大概白髪頭の婆さんが座っていて居眠りをしていることが多かったが、自販機の普及によってのどかな光景は次第に見られなくなった。

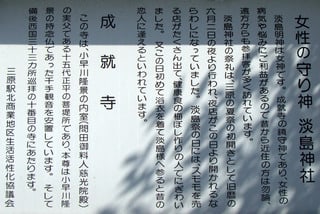

並木宗輔ゆかりの成就寺に向かう。山門前の説明を読み境内に入り年配の女性に淡島神社の場所を尋ねると「西側の奥ですよ」と言って指差した。

六地蔵尊のすぐ近くに成就寺の鎮守神(かつ女性の下の神)が鎮座する。男の私に頼み事はないが、とりあえず手だけ合わせておいた。三原城下の寺巡りはここから始まったのである。

昭和40年代後期こんな感じのタバコ屋は町内に1つや2つはあったものだ。大概白髪頭の婆さんが座っていて居眠りをしていることが多かったが、自販機の普及によってのどかな光景は次第に見られなくなった。

並木宗輔ゆかりの成就寺に向かう。山門前の説明を読み境内に入り年配の女性に淡島神社の場所を尋ねると「西側の奥ですよ」と言って指差した。

六地蔵尊のすぐ近くに成就寺の鎮守神(かつ女性の下の神)が鎮座する。男の私に頼み事はないが、とりあえず手だけ合わせておいた。三原城下の寺巡りはここから始まったのである。

国道2号線「西桜町2丁目」交差点そばの歩道橋、その太い支柱に海抜(2・8㍍)表示板が取り付けられている。場所は福山市西町1丁目24-6の南側、芦田川の土手(左岸)から比較的近い。

私は以前に大正8年(1919)の野上堤防決壊、昭和17年(1942)の一文字堤防決壊を例に出し住民に低地に住んでいることを意識させるべきだと書いた。福山市暮らしの便利帳2012保存版の改善点(避難箇所等への海抜表記)を指摘して4ヵ月後に行政が動いたことをまずは評価したい。

津波に備え海抜表示板

南海トラフを震源に近い将来、発生が懸念される東南海・南海地震による津波に備え、福山市は浸水被害が心配される40小学区の学校や公民館、公園などに海抜表示板の設置を進めている。3月末までに226ヵ所に取り付け、市民の避難に役立ててもらう。

表示板はプラスチック製で、縦30㌢、横42㌢。地盤の海抜を白抜きの文字で表記している。海抜の低い場所だけでなく、安全な避難場所にも設置するため、表示する海抜はマイナス0・6㍍(曙町)から51㍍(今津町)まで。

市は公共施設への設置に引き続き、自治体からの要請があれば地域の電柱や集会所などへの設置も検討。このため表示板は今回のものと合わせて800枚を製作した。事業費約20万円。

県の被害想定では、南海トラフを震源とする巨大地震が発生した場合、同市には最大で高さ3・3㍍の津波が到達する。

『山陽新聞 平成25年3月9日(土)』

便利な平地での生活に多少のリスクは付き物である。市民がこのことに納得した上で避難経路を頭に入れるのが重要なのであって「地震が!津波が!液状化現象化が!」といたずらに不安を煽る必要は無い。市民が主体となって防災訓練や減災対策が行われるようになれば市全体の結束力も強くなるはずだ。

私は以前に大正8年(1919)の野上堤防決壊、昭和17年(1942)の一文字堤防決壊を例に出し住民に低地に住んでいることを意識させるべきだと書いた。福山市暮らしの便利帳2012保存版の改善点(避難箇所等への海抜表記)を指摘して4ヵ月後に行政が動いたことをまずは評価したい。

津波に備え海抜表示板

南海トラフを震源に近い将来、発生が懸念される東南海・南海地震による津波に備え、福山市は浸水被害が心配される40小学区の学校や公民館、公園などに海抜表示板の設置を進めている。3月末までに226ヵ所に取り付け、市民の避難に役立ててもらう。

表示板はプラスチック製で、縦30㌢、横42㌢。地盤の海抜を白抜きの文字で表記している。海抜の低い場所だけでなく、安全な避難場所にも設置するため、表示する海抜はマイナス0・6㍍(曙町)から51㍍(今津町)まで。

市は公共施設への設置に引き続き、自治体からの要請があれば地域の電柱や集会所などへの設置も検討。このため表示板は今回のものと合わせて800枚を製作した。事業費約20万円。

県の被害想定では、南海トラフを震源とする巨大地震が発生した場合、同市には最大で高さ3・3㍍の津波が到達する。

『山陽新聞 平成25年3月9日(土)』

便利な平地での生活に多少のリスクは付き物である。市民がこのことに納得した上で避難経路を頭に入れるのが重要なのであって「地震が!津波が!液状化現象化が!」といたずらに不安を煽る必要は無い。市民が主体となって防災訓練や減災対策が行われるようになれば市全体の結束力も強くなるはずだ。

三原市の広報最新号の表紙を飾ったのは久井稲荷神社のはだか祭の写真だ。熱気がこちらまで伝わってくるかのようである。全部読んでみてカラー写真の配置がとても上手だと思う。写真を厳選して市民の注意を引く点が良い。6ページの特集は全国山火事予防運動だが、まず視覚に訴えてから短い文章で説明を行っている。

私の暮らす福山市の広報は文字が多過ぎ(かつ小さく)てページを捲っているうちに目が疲れてくる(年寄りの率直な感想を聞きたいものだ)。三原の広報に目を通した後では正直チープな感じは否めない。市の職員は周りの自治体の仕事ぶりを参考にして読みやすい誌面に変えて欲しい。観光マップについても根本的にユーモアのセンスが足りないと私は思う。

私の暮らす福山市の広報は文字が多過ぎ(かつ小さく)てページを捲っているうちに目が疲れてくる(年寄りの率直な感想を聞きたいものだ)。三原の広報に目を通した後では正直チープな感じは否めない。市の職員は周りの自治体の仕事ぶりを参考にして読みやすい誌面に変えて欲しい。観光マップについても根本的にユーモアのセンスが足りないと私は思う。

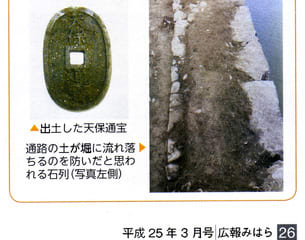

広報みはら平成25年3月号の26ページに発掘調査箇所と出土した天保通宝(江戸時代の通貨)の写真(左)が載っていた。右は濠石垣と旧西国街道の境に埋め込まれた石列を撮影したもので簡単な解説があった。

通路の土が堀に流れ落ちるのを防いだと思われる石列(写真左側)

武家屋敷跡から通貨が出土する例は稀らしく、これは手があまり加えられずに旧街道の上に土が盛られて住居が建てられたことを物語っている。

発掘調査の現場を見学するのは初めての経験だったが、井戸や便所(推定)の跡から当時の生活のにおいを感じることはできた。説明会が終わってから出土した古伊万里(染付磁器)などの写真を撮らせてもらった。

和食料理人・野崎洋光さんが福山で話されていたように磁器の普及と食文化の向上には密接な関係がある。醤油という調味料が日本人の食卓に欠かせないものとなり肉食(建前は薬)もじわじわと浸透し始めたことが推測できるのである。

通路の土が堀に流れ落ちるのを防いだと思われる石列(写真左側)

武家屋敷跡から通貨が出土する例は稀らしく、これは手があまり加えられずに旧街道の上に土が盛られて住居が建てられたことを物語っている。

発掘調査の現場を見学するのは初めての経験だったが、井戸や便所(推定)の跡から当時の生活のにおいを感じることはできた。説明会が終わってから出土した古伊万里(染付磁器)などの写真を撮らせてもらった。

和食料理人・野崎洋光さんが福山で話されていたように磁器の普及と食文化の向上には密接な関係がある。醤油という調味料が日本人の食卓に欠かせないものとなり肉食(建前は薬)もじわじわと浸透し始めたことが推測できるのである。