■ 建築家・槇 文彦さんの訃報が12日の新聞に掲載された。私は槇さんの知的で端正な建築デザインに惹かれていて、拙ブログでも槇さんの作品などについて機会ある度に書いてきた。今回はそれらの中から主な記事をピックアップし、各記事の一部を抜粋、加筆するなどして改めて掲載する。記事のタイトルと掲載日も載せる(太字表示)。

東京余録 2023.04.18

テレビ朝日本社( 2003年竣工)の屋上を本木ヒルズ森タワー52階 東京シティビューから俯瞰する。撮影:2023.04.13

さんは屋上も美しく設計しなくてはならないと、雑誌の記事に書いていたかと思う。その言葉通り、テレビ朝日社屋の屋上は美しい。

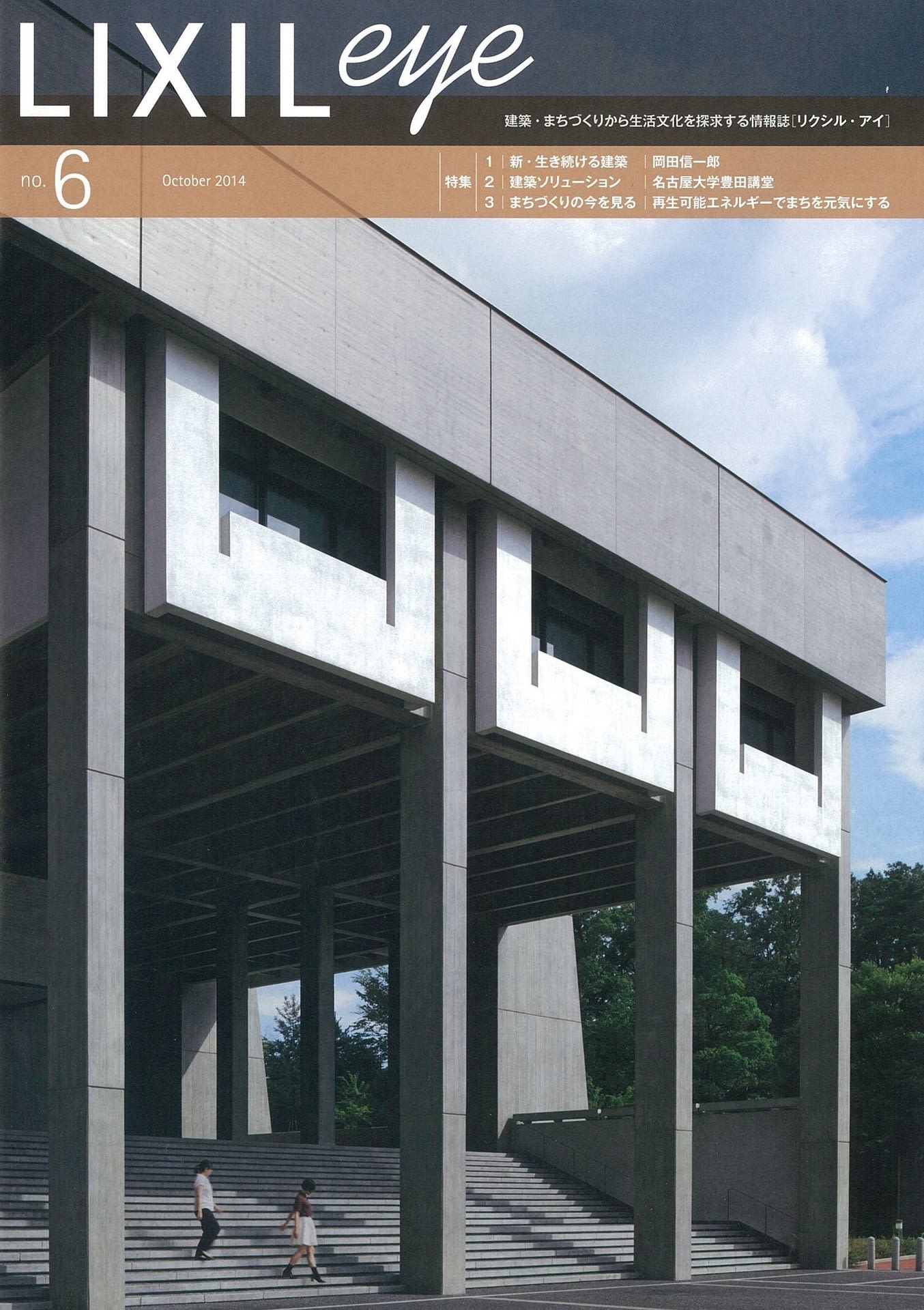

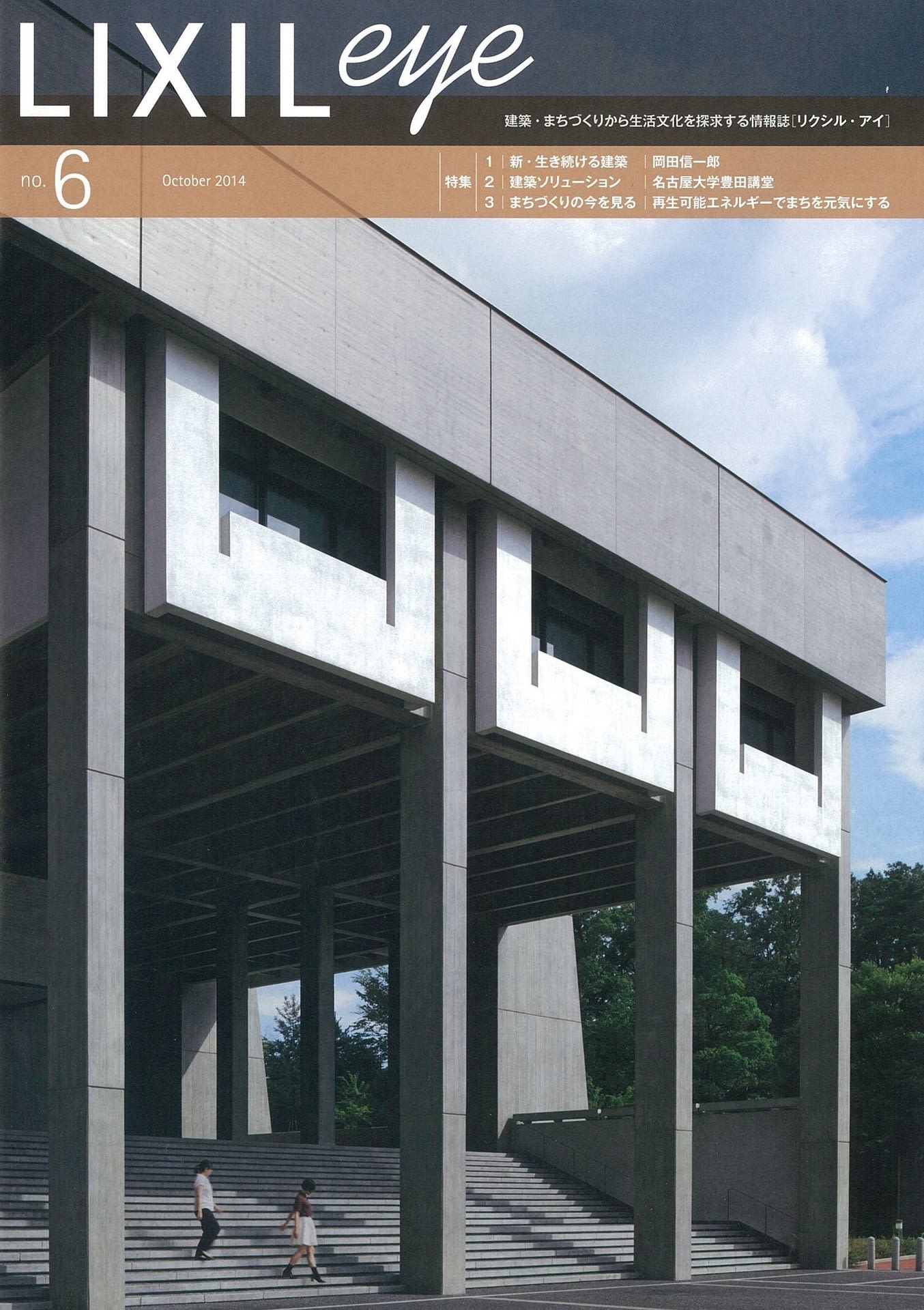

豊田講堂の記事を読んで 2014.10.28

「LIXIL eye」は株式会社LIXILが発行する情報誌。無料だが、内容が充実している。NO.6号(2014.10)の特集記事に名古屋大学豊田講堂が取り上げられている。名古屋大学豊田講堂は槇さんのデビュー作にして日本建築学会賞受賞作。

成熟社会に相応しい施設 2014.02.23

『建築ジャーナル』という月刊誌があるが、2014年の1月号と2月号に「新国立競技場案を考える」という特集が組まれた。国際コンペの当選案、いや新国立競技場のプログラムそのものに問題ありと指摘する建築家・槇文彦氏の論考「新国立競技場を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」に多くの人が関心を持ち、一般紙にも取り上げられた。論考の中で槇氏はオリンピック後の維持管理や収支見通しなどについても、広く説明する責任があるという指摘もしている。

「代官山ヒルサイドテラス」はあの辺一体の地主だった朝倉家の「良質な生活環境の創出を」という願いを受けて槇さんが30年以上もかけてじっくり創ってきた街。ひとりの建築家がこれほど長い間、同じクライアントと関わりながらひとつの街を創り続けてきたということは極めて稀な事例だろう。

代官山ヒルサイドテラスの魅力、それは公的な(街に開かれた)空間と私的な空間のヒューマンなスケールとそれらの巧みな構成。建築相互を関係付ける「リンケージ」という概念によって創出されるまとまりのあるグループフォーム(群造形)。

混沌とした東京にあってこの街の秩序はまさに奇跡と言って良いだろう。変わらないこの街の上品で知的な雰囲気、それはやはり設計者の都会的でオシャレなセンスの反映だろう。槇さんの代表作。

『見えがくれする都市』槇 文彦他(SD選書 鹿島出版会1980年)

『記憶の形象 都市と建築との間で』槇 文彦(筑摩書房1992年8月20日初版第1刷発行、1993年4月20日初版第4刷発行)

『記憶の形象』は今から31年前に発行された本で定価5,974円(税込)は決して安くはないが、この頃は読みたい本は買い求めていた。

槇さんの作品はどれも実に知的で端正で美しい。今から40年以上も前のこと、1983の9月に富山県黒部市にあるYKKのゲストハウス「前沢ガーデンハウス」を見学したが、それが槇さんの作品をじっくり見た最初の機会だったように思う。その後、京都国立近代美術館も見学しているが、美しい階段が印象に残っている。

京都国立近代美術館 撮影日不明

今年の5月、東京は墨田区横網にある刀剣博物館に出かけた。この博物館も槇さんの設計。残念なことに休館していた。次回東京する時、ここのカフェでも良いし、青山のスパイラルのカフェでも良い、槇さんの空間で友人とカフェトークしようと思う。

豊田講堂の記事を読んで 2014.10.28

「LIXIL eye」は株式会社LIXILが発行する情報誌。無料だが、内容が充実している。NO.6号(2014.10)の特集記事に名古屋大学豊田講堂が取り上げられている。名古屋大学豊田講堂は槇さんのデビュー作にして日本建築学会賞受賞作。

成熟社会に相応しい施設 2014.02.23

『建築ジャーナル』という月刊誌があるが、2014年の1月号と2月号に「新国立競技場案を考える」という特集が組まれた。国際コンペの当選案、いや新国立競技場のプログラムそのものに問題ありと指摘する建築家・槇文彦氏の論考「新国立競技場を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」に多くの人が関心を持ち、一般紙にも取り上げられた。論考の中で槇氏はオリンピック後の維持管理や収支見通しなどについても、広く説明する責任があるという指摘もしている。

新国立競技場案 2013.10.03

日本スポーツ振興センターのウェブサイトより

**発表された新国立競技場案のパースが一葉、日本のメディアに公表された時、私の第一印象はその美醜、好悪を超えてスケールの巨大さであった。** と槇さんは上掲した論考に書いている。だが、本当のところは、当選したザハ・ハディドという建築家の案のあまりにも異様な外観が気になったのではないか。スケール感がつかめなかった私は、まずその異様な姿がとても気になった。

モダニストで美しい建築を創り続けてきた槇さんが、当選案を美しいと評価していたとは到底思えない。槇さんは理性的にそして注意深く論文を書いてはいる。だが、その異様な姿にこそ失望したのではないか、と私は勝手に推察する。その後、当選案は白紙撤回された。

まち並みを秩序づけるもの 2011.09.06

「代官山ヒルサイドテラス」はあの辺一体の地主だった朝倉家の「良質な生活環境の創出を」という願いを受けて槇さんが30年以上もかけてじっくり創ってきた街。ひとりの建築家がこれほど長い間、同じクライアントと関わりながらひとつの街を創り続けてきたということは極めて稀な事例だろう。

代官山ヒルサイドテラスの魅力、それは公的な(街に開かれた)空間と私的な空間のヒューマンなスケールとそれらの巧みな構成。建築相互を関係付ける「リンケージ」という概念によって創出されるまとまりのあるグループフォーム(群造形)。

混沌とした東京にあってこの街の秩序はまさに奇跡と言って良いだろう。変わらないこの街の上品で知的な雰囲気、それはやはり設計者の都会的でオシャレなセンスの反映だろう。槇さんの代表作。

『見えがくれする都市』槇 文彦他(SD選書 鹿島出版会1980年)

『記憶の形象 都市と建築との間で』槇 文彦(筑摩書房1992年8月20日初版第1刷発行、1993年4月20日初版第4刷発行)

『記憶の形象』は今から31年前に発行された本で定価5,974円(税込)は決して安くはないが、この頃は読みたい本は買い求めていた。

槇さんの作品はどれも実に知的で端正で美しい。今から40年以上も前のこと、1983の9月に富山県黒部市にあるYKKのゲストハウス「前沢ガーデンハウス」を見学したが、それが槇さんの作品をじっくり見た最初の機会だったように思う。その後、京都国立近代美術館も見学しているが、美しい階段が印象に残っている。

京都国立近代美術館 撮影日不明

今年の5月、東京は墨田区横網にある刀剣博物館に出かけた。この博物館も槇さんの設計。残念なことに休館していた。次回東京する時、ここのカフェでも良いし、青山のスパイラルのカフェでも良い、槇さんの空間で友人とカフェトークしようと思う。

デザインということばの原義は「整理すること」だとか。複雑な建築構成要素を整理して秩序だてることが、ものとしての建築のデザインだと解せば(その逆、意味もなく複雑な構成をしたとしか思えない、デザインの意図が分からない建築もあるが)、槇さんの建築は形が単純化され、各部の寸法が整えられ、材料や色、ディテールが限定されている。その洗練されたデザインが効果を充分発揮して実に上品な空間が創出されている。

だがそれだけではない。例えば基調となる水平・垂直線に敢えて斜めの線を加えたり、イレギュラーな形や色を採りこんだりと、建築を秩序だてるデザインルールから少し外した「遊び」も採り込んでいる。そしてこれが実に魅力的なのだ。

だがそれだけではない。例えば基調となる水平・垂直線に敢えて斜めの線を加えたり、イレギュラーな形や色を採りこんだりと、建築を秩序だてるデザインルールから少し外した「遊び」も採り込んでいる。そしてこれが実に魅力的なのだ。