春のフォトアルバム 撮影120514

野に咲く花の名前は知らない

だけども野に咲く花が好き

ぼうしにいっぱいつみゆけば

なぜか涙が涙が出るの

作詩 寺山修司

花を見ていて随分昔流行った歌を思い出した。

この花の名前は・・・。tamiさん(←ブログ紹介)にトキワハゼだと教えていただいた。花言葉を調べてみると、「いつもと変わらぬ心」とあった。

春のフォトアルバム 撮影120514

野に咲く花の名前は知らない

だけども野に咲く花が好き

ぼうしにいっぱいつみゆけば

なぜか涙が涙が出るの

作詩 寺山修司

花を見ていて随分昔流行った歌を思い出した。

この花の名前は・・・。tamiさん(←ブログ紹介)にトキワハゼだと教えていただいた。花言葉を調べてみると、「いつもと変わらぬ心」とあった。

① 小口裕康さんの作品

② 田之上尚子さんの作品

■ 朝日村のカフェ・シュトラッセ(← クリックしてシュトラッセのブログをご覧ください)で「5月と駅」という作品展(二人展)が6月1日まで開催されています。

作品と室内空間が一体となって、宮沢賢治の作品のイメージのような空間とでも表現したら雰囲気が伝わるでしょうか、心地良い雰囲気が創出されています。

美術館なら展示空間はあくまでも作品に相応しい背景に徹すべきだと思いますが、ここは空間と作品との素敵なコラボです。

自然の造形を切り取った写真がちょうど大判のポジフィルムのように加工されて横長の窓に展示されています(写真①)。透明感のある作品はとても美しいです。

童話の世界のような作品は木製窓の格子の大きさに合わせて、原画をフィルムにプリントしてつくったそうです(写真②)。作品を透過する自然光が都会的でありながらどこか懐かしい作品の魅力を倍化しています。

他にもかわいらしいマリオネットや立体作品、絵本などが何気なく置かれています。

*****

期間限定、夢の空間体験をおすすめします。

■ タイトルに「なぜ」がついている本はつい手に取ってしまう。

先日丸善でじっくり本を探すという幸せなひと時を過ごした。その時買い求めた数冊のうちの1冊がこの本、『ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか』 鈴森康一/講談社ブルーバックス。

著者は書名の問いに対する答えを本書の中で何回か書いている。**私たちは確かに、日々自分たちの頭で考え抜き、知恵を振り絞っている。だが、行きついたところには、常に神様のデザインが先回りしている。生き物のからだもロボットのからだも、力学的・幾何学的な制約条件の範囲でしか成り立たない。その制約条件下で最適な設計を追及して行く限り、ロボットは生き物が待ち構える同じゴールに向かわざるを得ないのだ。**(222頁)

自然は「力学的・幾何学的な制約条件下での最適解」を示している。

本書には設計に関する興味深い指摘がいくつもある。技術者の設計手法と神様の設計手法とは全く異なるというのもそのひとつ。

「形の最適化」で技術者が採る方法は **エンジニアが行う最適形状設計では、全体の変形や力の情報を1つのコンピュータにすべて集め、計算を繰り返しながら、望みの特性を得られるように形状を変えてゆく。**(176頁) となる。

この方法は建築構造設計の分野でも行われていて、佐々木睦朗さんが『FLUX STRUCTURE フラックス・ストラクチャー』TOTO出版でその高度な解析法を紹介している。

最適化手法による形態解析過程(「FLUX STRUCTURE」 124頁)

では、コンピュータを持たない神様は、例えばヒトの大腿骨の形状をどのような設計手法で最適化し、創造したのか?

これを具体的な問いに置き換えると**精緻な計算の裏付けなしで、力がかかり過ぎている箇所の寸法を大きくし、さほど力がかかっていない箇所の寸法を削る最適化が行えるのはいったいなぜか?**(177頁)ということになる。

本書に書かれている説明が興味深い。少し長くなるが本書の要点でもあるので引用する。

**エンジニアが構造物全体の情報をコンピュータで処理して最適形状を導いてゆくのに対し、生き物の最適形状設計は局所的な情報に基づいて行われる。各造骨細胞は、直接的には骨全体の情報を持っておらず、自分自身とその周辺の情報のみ(骨の圧電効果によって発生する電流の情報のみ)に基づいて、造骨の速度を決めているのである。各造骨細胞があくまで分散的な処理に基づいて行動する結果、骨全体が自然に最適な形状へと進化するのは全く驚くべきことだ。**(178頁)

ところで本書はロボットと生き物との構造的・機構的な比較検討を工学的な視点から行っているので、植物は出てこないが、建築構造という視点で樹木を見ていると興味深い。とても建築的には実現できそうにない「不安定な」形態をしてる。

樹木が「全体のバランス」を察知し、生長してゆくのは、原理的には骨の成長と同じ方法によるのかもしれない。でも不思議だ。それに重力や風圧力、積雪荷重に耐える強度をどのように確保しているのだろう・・・。

竹は節という名前のダイヤフラムのところから枝を出す

また、技術者の設計の最適解は自然が既に用意してあるということについて、思い浮かぶのは竹だ。

鉄骨構造の柱と梁のジョイント部分にはダイヤフラムを設けるが、竹は節という名前のダイヤフラムのところから枝(持ち出し梁)を出している!自然は優秀な構造設計者だ。

著者は本書の最後に**私たちロボット設計者は、引き続き神様のデザインに学ばせていただくという謙虚な姿勢を持ちつつも、生き物とは異なる、ロボット独自の進むべき方向も考えていくべきであろう。**と書いている。

全体の論理構成が分かりやすく、読み易い本だ。

類書 『進化の設計』佐貫亦男/講談社学術文庫

■ 群馬県藤岡市の関越自動車道で4月29日の早朝に起きた高速ツアーバスの事故については既に書いた。今日(12日)改めてこの事故関連の新聞記事を読んだ。

読売新聞

産経新聞はガードレールと防音壁の隙間について「被害拡大」と見出しにした記事を載せている。

毎日新聞もこのことを取り上げているが、見出しを「被害拡大か」として、隙間が大事故の惹起要因だと断定的に書いてはいない。

毎日新聞

運転手が事故の前日に飲酒したことなど、事故とは無関係だと思うのだが、記事にしている。この事故で7人もの乗客が亡くなった直接的な原因は防音壁が車体に突き刺さったことだ。防音壁の内側にガードレールが設置されていれば、防音壁に突き刺さるようなことにはならなかったはずだ。

ガードレールがバスを防音壁の小口に誘導する結果となったということが記事から読みとれる。ガードレールがガイドレールになったわけだが、その後各紙ともガードレールと防音壁の隙間のことについて書いた記事は見当たらなかった。道路の構造に問題があることを記事にしておきながら、その後このことについてフォローしていないのだ。

今回の事故について、原因を全て運転手やバス会社に帰着させて、「終わり」にしてはならない。事故について科学的な検証をきちんとして問題の本質に迫る必要性を新聞は書いて欲しい。

■ 朝日村西洗馬の荒井集落の入り口に祀られている道祖神と不動明王像

道祖神 抱肩握手像 弘化二巳三月日(1845年)

裏面に帯代五両と刻字してある。以前紹介した道祖神。

不動明王像 明治二十三年(1890年)

「不動明王は大日如来の化身といわれ、悪魔を降伏させるため恐ろしい姿をし、仏道に従わないものを無理やりにでも導き救済する仏様である。」(説明板より)

■ 左から道録神(道祖神)、庚申塔、不動尊、二十三夜塔。朝日村西洗馬の山際の小和田集落内に祀られている。

宝暦十三癸未年(1763年)十二月十五日

道祖神は建立年が江戸末期以降のものが圧倒的に多い。「在銘文字碑としては松本平で最も古いものとされている」と説明板にある。

庚申碑 安政七年(1860年)

素朴な文字が刻まれている。

不動尊碑 文政元年(1819年)

不動明王は密教の尊像である大日如来の化身。不動尊碑が祀られているのは、近くにある真言宗の寺と無関係ではないだろう。

二十三夜塔 文政元年(1818年)

● 金環日食の撮影に備えて、太陽を撮る練習をする。

毎日鞄に入れて持ち歩いているニコンのコンパクトカメラで撮りたい。普段はピントも露出もカメラまかせだが、それでは、かなり減光してしまう黒いプレート(雑誌の付録)を通して太陽を撮ることが出来ないことがわかった。

光量不足でスローシャッターになってしまって、手持ちでしかも片手で撮影するのは無理。それからうまく太陽にピントが合わない。

そこで、まずISOの感度設定を100から400に変える。それから、測光方式をマルチパターン(要するに画面全体の明るさの平均で露出を決める方式)を中央部重点測光に変える。これで露光時間を短くして、片手持ち撮影が出来るようにする。

次にピント。これは黒いプレート面ではなく太陽の像に合わせたいわけだから、一旦かなり遠くの景色にカメラを向けて、そこでシャッターを半押ししてピントを固定し、そのままの状態でプレート越しにカメラを太陽に向けてシャッターを押し切る。

この方法で撮ったのが上の写真。何とか太陽を撮ることができた。設定を変えていくつか試して、もう少し上手く撮れるようにして、21日の朝の金環日食に備えたい。

あとは天気が問題だが、繰り返す。私は晴れ男、当日は晴れる!

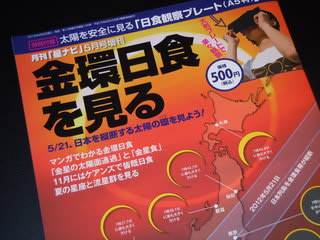

■ 天文ファンならずとも今月21日朝の金環日食は楽しみな天文イベントだ。

当日の朝、晴れなければ見ることができない現象だが、早々と「日食観察プレート(昔使った下敷きより厚くて、蛍光灯などは見えないプレート)」欲しさに月刊『星ナビ』5月号増刊を買い求めた。私の鄙里は金環食帯北限界線ぎりぎりで辛うじて金環日食を見ることができるエリアに入っている。

当日写真を撮ろうと思っているので、今朝プレートを使って太陽を撮ってみたが、上手く撮れなかった。いろいろ試してみないといけない。この雑誌によるとこの次、日本で見ることができる金環日食は2030年6月1日(北海道のほぼ全域)だというから、今回がラストチャンスだろう・・・。

ところで、今年は「金」がつく天文現象が他にも起こるという。「金星の太陽面通過」と「金星食」だ。6月6日に金星がシルエットになって太陽の前を通り過ぎる。また金星食は月が金星を隠す現象で9年ぶりだという。8月14日の未明に東の空に昇ったばかりの金星が月に隠される。

このふたつも珍しい現象だそうだが、まあ、金環日食を見るだけで満足。私は晴れ男、21日は晴れる!!

撮影 120504

■ 松本駅構内に立っているこの鉄塔の用途は何だろう・・・。駅構内の様子を把握するための監視塔の類かな。

火の見櫓と同様に梯子がついていて、塔のてっぺんまで昇ることができるようになっている。中間に踊り場がある。塔の構成部材も火の見櫓同様、アングル材だ。部材相互をボルトで接合している。

塔の印象は火の見櫓とは随分違う。火の見櫓よりスレンダーでモダンだ。てっぺん、火の見櫓の見張り台に相当する部分に屋根がない。これはどうもしっくりこない。

次に脚部に注目。櫓が唐突に終わっている。火の見櫓と違って脚部としてのデザインが施されていない。このような、火の見櫓とは似て非なるものを観察すると、火の見櫓のデザインの特徴がはっきりする。

やはり火の見櫓はいいなぁ。

松本市波田の火の見櫓 比較の対象として。

■ 菩提寺(真言宗の寺)で大般若法要が行われた。毎年5月6日に行われている法要で、大般若600巻の転読を12人の僧侶が45分程で行う。私も檀信徒総代として朝から本堂境内の掃除や法要の準備など裏方仕事を務めた。

旅行で立ち寄る神社が祀っているのはどんな神様なのか、お寺の本尊がどんな仏像なのか、案外知らないのでは。恥ずかしながら私はほとんど知らない。しばらく前にも書いたが、この機会に真言宗の開祖・空海について少し学ぼうと思っている。

ということで先日買い求めた『空海入門』加藤精一/角川ソフィア文庫を読み始めた。3章から成る本書、第1章に空海の生涯がざっくりと約70頁にまとめられている。昨日、この章を読み終えた。

空海は宝亀5年(774年)、現在の香川県善通寺市の豪族、佐伯家の3男として誕生する。幼少のころから漢学を学び、18歳になって大学に学ぶも教育内容に満足せず中退。約束されていた高位高官の地位を得ず、仏道修行の道に入る。

やがて留学生として遣唐船で入唐。同時に最澄も別の船で唐に入った。このとき4船のうち2船が沈没、空海と最澄の乗った船が無事に唐についていなければ、平安初期以後のわが国の宗教界はずいぶん変わっていたに違いないと著者は書いている。 確かにそうだろう、と思う。やはり歴史に「たら、れば」は付き物だ。

第2章は「著作と思想」。**空海は、言語とか文章を極めて重視し、言語や文章を離れては、いかなる教えも人生も成り立たないという強い信念を持っている。**(74頁) 空海は思索の成果を数多くの著作に残した。それらの基本の「き」を本章で押さえたい。

第3章は「空海と現代」。

これから第2章を読む。類書を何冊か読めば、わが国最大の宗教家、というか思想家とも評される弘法大師空海の輪郭がおぼろげながら浮かびあがってくるだろう。総代を務める3年間で、そうなれば・・・。

メモ:弘法も筆も誤りの弘法とは空海のこと。

■ 朝日新聞で2011年10月に始まった連載「プロメテウスの罠」が書籍化された。『プロメテウスの罠 明かされなかった福島原発事故の真実』朝日新聞特別取材班/Gakken

プロメテウスはギリシャ神話に登場する神様で人類に火を与えたという。その神様が罠を仕掛けてあった、というのだろうか・・・。誰に? 東電に?政府に?国民に? どうもこのタイトルはしっくりこないし、気負いを感じなくもない。

○どこへ逃げれば安全か、誰も教えてはくれなかった

○無人となったふるさとへ、再び帰れる日は来るのか

○住民は本当の数値が知りたかった

○全く生かされなかったSPEEDIのシステム

○異常な放射能数値を示すさなかの観測中止令

○国会議員の登場で状況一変

○広島・長崎の内部被曝の悲劇が繰り返される可能性

○チェルノブイリ周辺では、今も続く子どもの甲状腺異常

○態勢の整わない放射能の検査システム

○「撤退を食い止めるには東電に乗り込むしかない」

○首相官邸のいちばん長い日

○決死隊をつくってでも

各章の小見出しをこのように挙げれば本書の内容はおよそ見当がつくだろう。

原発の事故で生まれ育ったふるさとを離れ、今なお避難生活を強いられている福島の人たち。いつ帰れるのかも分からない、これほどつらく悲しいことがあるだろうか・・・。

■ 時間正確に運行すると列車どうしが衝突するようなダイヤが組まれていたが、常に時間通りに運行されないというどこかの国、幸いにもダイヤの欠陥に気が付くまでの間に事故は起きなかった・・・。以前こんな話を何かで読んだ記憶がある。

また、福知山線の事故について、「技術者は転覆限界速度を求めた上で、もともと半径600mで設計していたが経営者は科学的考察なしに線路の曲率半径を600mから304mに変更することを決定した。彼らは、物理限界とは何かを知らなかった。」という指摘を以前『FUKUSHIMAレポート』で読んだ。この事故の時、運転手の過失だけでなく、この線路の曲率半径の変更(ある意味事故の必然性)について、マスコミがきちんと報じたのかどうか・・・。

さて、先日群馬県藤岡市の関越自動車道で起きたツアーバスの事故について。

乗客7人が亡くなった痛ましい大事故だが、運転手の過失やバス会社の管理体制、ツアーの過当競争などのことばかりがマスコミで取り上げられ、道路の構造を問題視する記事があまりない(写真は信濃毎日新聞の5月4日、5日付朝刊の1面に載った同事故に関する記事の見出し)。

事故の写真を見ると、防音壁がバスの前からかなり後ろまで突き刺さっている。そう、バスは防音壁にぶつかったというより、突き刺さったという状態だ。

なぜバスが防音壁に突き刺さったのか。これは道路の構造上の問題に起因するのではないか、そう直感した。この点について知りたくて、ネット検索して、以下のような記事を見つけた。

**道路を管理する東日本高速道路(東京)は一日、現場で近く再発防止策の工事を実施する方針を明らかにした。バスがガードレールと防音壁のすき間付近から突っ込み、車体が大きく裂けて死傷者を増やしたとの指摘があるため、すき間をつなげる工事をする見通し。*東京新聞

**国交省は98年、高速道路でこうした隙間ができないよう求める通知を出したが、新設の設備に限っていたため、80年代に整備された事故現場は対象外だった。今回の事故では隙間があったことで被害が大きくなった可能性もあり、同省は対策が必要かどうか検討を始めた。**毎日新聞

**バスが衝突した防音壁と直前に設置されたガードレールの間に20~30センチの隙間があったことが30日、捜査関係者への取材で分かった。この隙間にバスがはまり込むように衝突、防音壁がバスに深く刺さったとみられ、群馬県警捜査本部は隙間が被害を拡大したとみて調べている。**産経新聞 (太文字化は筆者による)

事故の直後には何紙かが、このように道路の構造を問題視する記事を載せたようだが、その後は運転手の過失、バス会社の管理体制、ツアーの過当競争 これらの問題点のみ取り上げているのではないか(本当はこの事故に関する記事について主要紙を全てチェックして書かなければならないが)。これらを追及するのは当然。それと同時に道路の構造上の「欠陥」について、科学的なというか、技術的な視点からきっちり追及して欲しい。

ガードレールが防音壁と重なるように内側に設置されていれば、このような大事故にはならなかったのではないか。少なくとも防音壁に突き刺さるようなことにはならなかったはずだ。

「ガードレール 突き刺さる」の2語検索で、岡山県の国道で乗用車がガードレールに突き刺さり、小学生の兄妹が死亡するという事故がヒットした。数年前の痛ましい事故だ。欧米では、ガードレールの上端の高さを次第に低くして路面に埋めるというのが端部の一般的な処理の仕方だという。車がガードレールに突き刺さらないような配慮だ。

この国では人は運転ミスをするということを前提とした道路の安全設計、フェイルセイフな配慮に欠けるのではないか。いやそもそも道路の安全性について科学的な検討を充分しているのだろうか・・。交通事故に限らず、マスコミには事故の原因を、敢えて安易にと書くが、個人の問題に帰着させてしまう傾向がありはしないか。それでは問題の本質に迫れないだろう。