■ 左右対称を好まない日本人の心性。左右対称形で伝わった寺院の伽藍配置をいつの間にか左右非対称に変えてしまった。長安の都市計画も左右対称だったが、それを手本にした平安京の左右対称の構成も次第にくずしてしまった。 ①

① ②

②

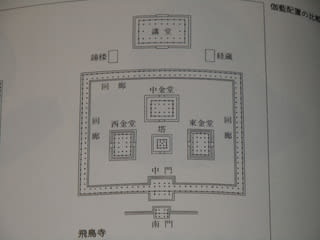

日本最古の本格寺院といわれる飛鳥寺の伽藍配置(①)と法隆寺西院の伽藍配置(②)

「日本名建築写真選集4 法隆寺」新潮社より

やはり、日本人は左右非対称を好むようだ。日本人は月も元々満月ではなく、すこし歪な十三夜を愛でていたという。

狛犬も中国から伝わったが(仏教とともに伝わったということだから、6世紀中ごろ、飛鳥時代)、両方とも同じ姿の獅子だったということだ。その後の経緯をよく知らないが、左右違う姿になり、獅子と狛犬と別々の名前になった。左右対称、左右同じを好まない日本人の心性だろう、シンメトリーの中国からアンシンメトリーの日本へ、狛犬の姿かたちも変化した・・・。

先日読んだ『狛犬学事始』に、下のような一次元的な表が載っていた。宇治市内の22対(44体)の狛犬(獅子と狛犬をまとめて狛犬と呼ぶ)を調査して、頭の角の有無にによって獅子と狛犬に分類した表だ。

①阿・吽が、狛犬・狛犬 1例

②阿・吽が、狛犬・獅子 0例

③阿・吽が、獅子・狛犬 10例

④阿・吽が、獅子・獅子 11例

上の表を下のように2次元的なマトリックス表にしてみた。断るまでもないが、表で口開は阿、吽は口閉は吽。 ③

③

口の開閉と角の有無を縦軸と横軸にしてできる4マスに44体を振り分けた。狛犬の設置位置の左右も入れると3次元になるので、省略した。これには2体の位置関係という相対的な特徴より、個体そのものの特徴で判断しようという意図もある。

このマトリックス表で、口開で角無の獅子は右上のピンク、口閉で角有の狛犬は左下のピンクのマスに入る。これは獅子・狛犬を分ける一般的な視点による分類。

角が無けれ縦2マスに入る。口の開閉を考慮しなければ44体のうち32体が獅子で、角有は狛犬で左側の縦2マスで12体。一方、口を開いていれば獅子と判断する場合は、水色の横2マスに入る。結果、44体のちょうど半分の22体が獅子で残り22体が狛犬。

さて、この結果をどう判断するか・・・。

先に、左右対称の長安をモデルにした平安京の都市計画が次第に左右非対称、アンシンメトリーに変化していったこと、寺院の伽藍配置も同様であったこと、更に月を愛でるのも中国は満月、日本は元々、歪んだ十三夜だったことを述べた。

左右対称を好まない日本人の心性は獅子・狛犬にも反映されていると考えたい。心性は個々人のものではなく、日本人の総体としてのものだから、時代とともに変わるというようなことはないだろう。

そうであれば、どの時代においても、狛犬は2体同じではなく、特徴を変えて、違う動物に造形されていると考えるのが妥当ではないだろうか。このことから、獅子・狛犬はほぼ同数になると推測される。

ほぼ同数になるような視点をこの結果から逆に探す、ということもできるのではないか。表③から、獅子か狛犬かを見極める、そのような視点は口の開閉ということになる。 ④

④

茅野市宮川 酒室神社 2023.06.04

開口角有、向かって右側設置の「獅子」

補足として、前稿から次のくだりを引きたい(少し加筆した)。**参道狛犬の多くは石造だ。石造では角は折れやすい。制作時、あるいは運搬時、施工時と折れてしまう可能性はどのフェーズでもある。角が折れてしまった狛犬を発注者が受け取らないケースが結構あったのではないか。瑕疵だと指摘されれば、つくり直さざるを得ないのでは。それで、石工は角をつくらないことも少なくなかった、とは考えられないだろうか。**

また、狛犬(獅子・狛犬一対、の狛犬)は想像上の動物であるため、姿かたちはきちんと定まらない。従って、角が必須ということでもなかったのではないか。狛犬の姿かたちが多様なのも、このことに由るだろう。

以上のことから、ぼくは、獅子か狛犬か判断する場合、角の有無ではなく、口の開閉に依拠したい。

※ 最後の一文の通り、本稿は自分自身の判断根拠を自省するために書いたものであることをお断りします。マニアな世界は基本的に、独りの世界であり、自分は自分、人は人というスタンスを可としてもいますので。