今日は先週あったM8の振付の復習。

高齢者が多いので、先週の振付もほとんど覚えていない。

リズム音痴の人が居たり、いわゆる『裏拍(アフタービート)』でリズムが取れない等々・・・。

まぁ、これは毎度のことなので、僕はあまり気にしていませんが・・・・(笑)

日本人は基本的に『裏拍(アフタービート)』が苦手と言われています。

この『裏拍(アフタービート)』に対して、『表拍』と言われるものがあります。

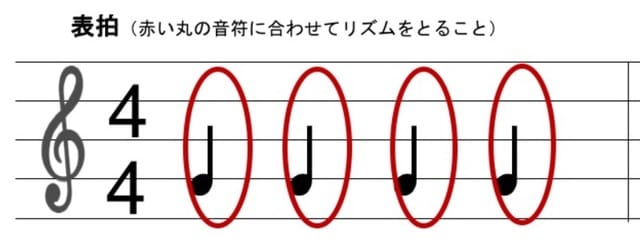

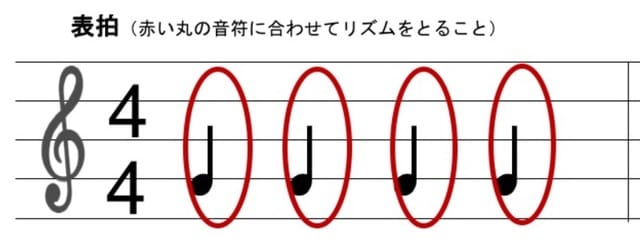

音楽において『表拍』とは、下の図にある様に

拍を前半と後半に分けたうちの、前半の部分を意味して用いられる音楽用語です。

具体的に言えば、上の図の丸に囲まれた部分を4分の4拍子の曲で「1と2と3と4と」とリズムをとった時、

1、2、3、4の数字の部分が表拍になります。

演歌や民謡の手拍子は、殆どこの『表拍』ですね。

逆にその間の「と」の部分が『裏拍(アフタービート)』になります。

演歌や民謡に対して、洋楽の殆どが『裏拍(アフタービート)』です。

日本人は『裏拍』が苦手。

そう言われる理由の1つに日本の文化的背景が原因と言われています。

お年寄りの観客が多い演歌や民謡などのコンサート会場では間違いなく、この表拍の手拍子を取る傾向があります。

今回の振付のM8は典型的な8ビート、いわゆるロックの曲なのですが、

アフタービートが出来ないから、振付のタイミングが取れないのです。

いっそのこと、ドジョウ掬いの振付にしてしまえ・・・

なんて思ったりするのですが、何度も練習してコツを掴めば出来るようになる。

そういう意味では『復習』というより『練習』ですね。

練習は決して裏切らない。

本番では爺さん婆さんが、元気な振付を披露してくれるでしょう。

高齢者が多いので、先週の振付もほとんど覚えていない。

リズム音痴の人が居たり、いわゆる『裏拍(アフタービート)』でリズムが取れない等々・・・。

まぁ、これは毎度のことなので、僕はあまり気にしていませんが・・・・(笑)

日本人は基本的に『裏拍(アフタービート)』が苦手と言われています。

この『裏拍(アフタービート)』に対して、『表拍』と言われるものがあります。

音楽において『表拍』とは、下の図にある様に

拍を前半と後半に分けたうちの、前半の部分を意味して用いられる音楽用語です。

具体的に言えば、上の図の丸に囲まれた部分を4分の4拍子の曲で「1と2と3と4と」とリズムをとった時、

1、2、3、4の数字の部分が表拍になります。

演歌や民謡の手拍子は、殆どこの『表拍』ですね。

逆にその間の「と」の部分が『裏拍(アフタービート)』になります。

演歌や民謡に対して、洋楽の殆どが『裏拍(アフタービート)』です。

日本人は『裏拍』が苦手。

そう言われる理由の1つに日本の文化的背景が原因と言われています。

お年寄りの観客が多い演歌や民謡などのコンサート会場では間違いなく、この表拍の手拍子を取る傾向があります。

今回の振付のM8は典型的な8ビート、いわゆるロックの曲なのですが、

アフタービートが出来ないから、振付のタイミングが取れないのです。

いっそのこと、ドジョウ掬いの振付にしてしまえ・・・

なんて思ったりするのですが、何度も練習してコツを掴めば出来るようになる。

そういう意味では『復習』というより『練習』ですね。

練習は決して裏切らない。

本番では爺さん婆さんが、元気な振付を披露してくれるでしょう。