同じテレビ局 (CBC)に在職中、私より二つ年下でドラマの演出家だった友人から

最近、テレビドラマに関する論文を送って頂きました。筆者は村上正樹氏。

題して「愛知県における" テレビドラマ草創期 " の基礎的研究 」

(名古屋郷土文化会 発行「郷土文化」第72 巻第1号に掲載)

村上氏はテレビドラマの演出家にとどまらず、編成、総務などの責任者として、

会社の経営にも関わる多才な経歴の持ち主。

テレビドラマでは民間放送連盟賞を受賞するなどしているので、ご自身の仕事を

もとにした話と思いきや、先輩の業績を通じての話でした。

草分けのテレビドラマがこの地方の演劇史に与えた影響ついて述べています。

その先輩のお一人が大脇 明氏(1926〜2012)。私が制作部にいた時の上司でした。

大脇先輩はドラマだけでなく、一時期、TBSに出向して、朝の情報番組のプロデューサー

をしていたこともあります。晩年、独立してプロダクションを設立。私も退職後、

お世話になった恩人です。

ただ、テレビ草創期、演出家として活躍した大脇先輩の仕事については、何も聞いて

おらず、今回、初めて村上氏の論文で色々、教えてもらいました。

私はドラマの分野は全く疎いのですが、テレビ草創期のドラマ作りの一端を村上氏の

論文を通じて触れてみます。

ドラマが "生"放送だったことを知っている人は少ないと思います。

CBCの場合、第6スタジオ、第7スタジオにセットを組み、通常、ケーブル付きの重い

カメラ3台で撮影。

俳優もカメラマンも各セットの間の迷路のような狭い空間を移動して"生" 本番に

臨んでいました。

テレビドラマは当時、映画に比べて評価は低く、電気紙芝居と揶揄されていました。

こうした中で、TBSが昭和31年から始めた「東芝日曜劇場」は映画に負けない質の高い

作品を次々、世に送り出し、注目されていました。

CBCはこの「東芝日曜劇場」枠で昭和32年10月20日、系列局で初めて記念すべき作品を

制作、放送しました。

それが、大脇 明 演出の「古瀬戸」でした。文部省の芸術祭 参加 第1作。

物語は、鎌倉末期の戦乱の世の設定で、瀬戸を舞台に人妻が2人の男への愛情に揺れる、

という物語。勿論、録画もされておらず、大脇氏自身のコンテ台本や僅かに残る関係

スタッフの証言のみが頼りだったようです。

美術進行の担当者の証言では、大脇氏は「虚構の世界のリアル」にこだわり、すべてが

ホンモノ志向。その演出方針のもと、わざわざ、瀬戸の山中から赤松を切り出し、

土も草木もトラックでスタジオへ搬入したそうです。

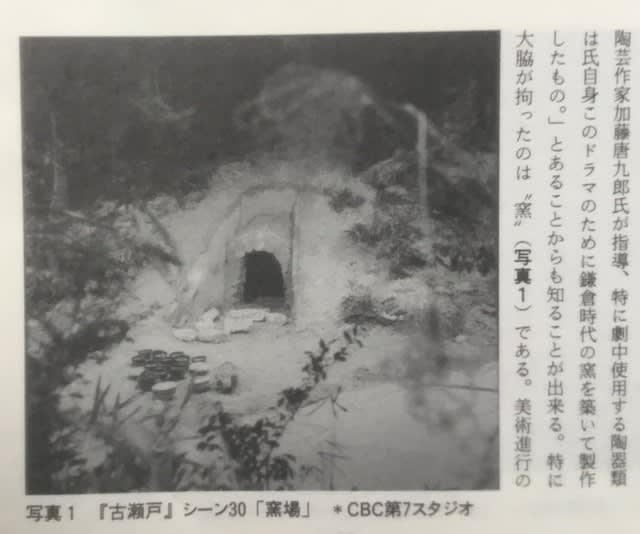

そればかりか、陶芸家、加藤唐九郎氏の指導のもと、スタジオに"登り窯" まで作って

しまうという徹底ぶり。

最後 、陶工が熱中して壺を作るシーンでは、"手のアップ"のみ加藤唐九郎を出演

させています。

「東芝日曜劇場」の一社提供は平成14年で終わっていますが、CBCの社史(2000年 刊)

によれば、CBCは昭和31年間から平成5年まで 36年間、年に6本程度 制作しています。

しかし、以後、CBCだけではなく、どの民放ローカル局もドラマの制作は殆んど姿を

消してしまいました。

スポンサーだった東芝が今日のようになりとは 想像もしませんでした。

東芝は絶えず良質の番組を提供して日本のテレビ文化の向上に大きく寄与したと

思っているだけに、とても残念です。

村上正樹氏の論文が、今の地方局のドラマ作りを再生する上で何か、手がかりになる

事を希望してやみません。

写真は「愛知県における" テレビドラマ草創期 " の基礎的研究」(村上正樹 著

平成29年8月15日 名古屋郷土文化会 発行「郷土文化」より)

最近、テレビドラマに関する論文を送って頂きました。筆者は村上正樹氏。

題して「愛知県における" テレビドラマ草創期 " の基礎的研究 」

(名古屋郷土文化会 発行「郷土文化」第72 巻第1号に掲載)

村上氏はテレビドラマの演出家にとどまらず、編成、総務などの責任者として、

会社の経営にも関わる多才な経歴の持ち主。

テレビドラマでは民間放送連盟賞を受賞するなどしているので、ご自身の仕事を

もとにした話と思いきや、先輩の業績を通じての話でした。

草分けのテレビドラマがこの地方の演劇史に与えた影響ついて述べています。

その先輩のお一人が大脇 明氏(1926〜2012)。私が制作部にいた時の上司でした。

大脇先輩はドラマだけでなく、一時期、TBSに出向して、朝の情報番組のプロデューサー

をしていたこともあります。晩年、独立してプロダクションを設立。私も退職後、

お世話になった恩人です。

ただ、テレビ草創期、演出家として活躍した大脇先輩の仕事については、何も聞いて

おらず、今回、初めて村上氏の論文で色々、教えてもらいました。

私はドラマの分野は全く疎いのですが、テレビ草創期のドラマ作りの一端を村上氏の

論文を通じて触れてみます。

ドラマが "生"放送だったことを知っている人は少ないと思います。

CBCの場合、第6スタジオ、第7スタジオにセットを組み、通常、ケーブル付きの重い

カメラ3台で撮影。

俳優もカメラマンも各セットの間の迷路のような狭い空間を移動して"生" 本番に

臨んでいました。

テレビドラマは当時、映画に比べて評価は低く、電気紙芝居と揶揄されていました。

こうした中で、TBSが昭和31年から始めた「東芝日曜劇場」は映画に負けない質の高い

作品を次々、世に送り出し、注目されていました。

CBCはこの「東芝日曜劇場」枠で昭和32年10月20日、系列局で初めて記念すべき作品を

制作、放送しました。

それが、大脇 明 演出の「古瀬戸」でした。文部省の芸術祭 参加 第1作。

物語は、鎌倉末期の戦乱の世の設定で、瀬戸を舞台に人妻が2人の男への愛情に揺れる、

という物語。勿論、録画もされておらず、大脇氏自身のコンテ台本や僅かに残る関係

スタッフの証言のみが頼りだったようです。

美術進行の担当者の証言では、大脇氏は「虚構の世界のリアル」にこだわり、すべてが

ホンモノ志向。その演出方針のもと、わざわざ、瀬戸の山中から赤松を切り出し、

土も草木もトラックでスタジオへ搬入したそうです。

そればかりか、陶芸家、加藤唐九郎氏の指導のもと、スタジオに"登り窯" まで作って

しまうという徹底ぶり。

最後 、陶工が熱中して壺を作るシーンでは、"手のアップ"のみ加藤唐九郎を出演

させています。

「東芝日曜劇場」の一社提供は平成14年で終わっていますが、CBCの社史(2000年 刊)

によれば、CBCは昭和31年間から平成5年まで 36年間、年に6本程度 制作しています。

しかし、以後、CBCだけではなく、どの民放ローカル局もドラマの制作は殆んど姿を

消してしまいました。

スポンサーだった東芝が今日のようになりとは 想像もしませんでした。

東芝は絶えず良質の番組を提供して日本のテレビ文化の向上に大きく寄与したと

思っているだけに、とても残念です。

村上正樹氏の論文が、今の地方局のドラマ作りを再生する上で何か、手がかりになる

事を希望してやみません。

写真は「愛知県における" テレビドラマ草創期 " の基礎的研究」(村上正樹 著

平成29年8月15日 名古屋郷土文化会 発行「郷土文化」より)