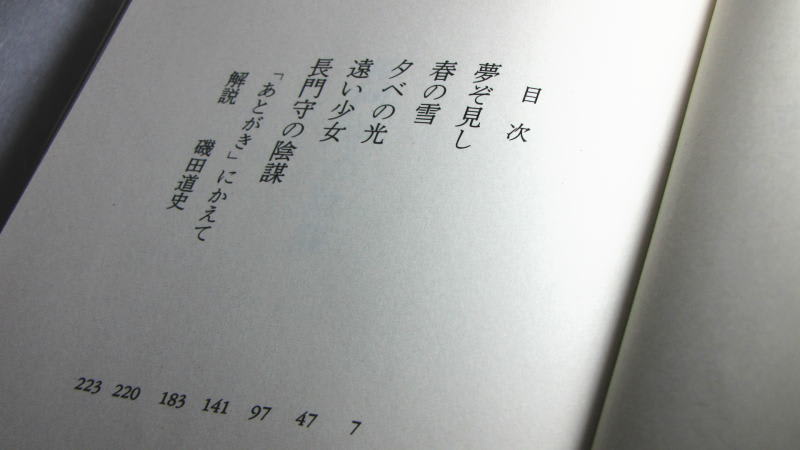

『長門守の陰謀』(ながとのかみのいんぼう)google

藤沢周平 初期短編全5編

表題作 「長門守の陰謀」は、

実際にあった話とされる荘内藩の嗣子をめぐる陰謀と暗闘。

長門守事件と称される荘内最大の危機を描く。

藤沢作品を愛好する者が是非とも読んでおかなけれなならない作品

藤沢作品の原風景

解説より

藤沢は、『鶴岡市史』 上巻』(1962年刊)と『大泉紀年 上巻』

『山形県史 資料篇 第6 鶏肋編 下』などを参考にしたのではないか、といわれている。

長門守一件については藤沢の歴史小説のほうが学術論文より先に書かれている。

小説はおもしろくなければいけない。と、藤沢周平は言っていたと思う。

小説はおもしろくなければいけない。と、藤沢周平は言っていたと思う。

これはおもしろい。

====短編 「夢ぞ見し」

昌江は18のとき

小寺甚兵衛と結婚した。

28になるが、まだ子どもに恵まれない。

甚兵衛の禄高は二十五石の微禄で、

となりの宮部家の3分の一しかなく勤めの帰りも、毎日遅い。

甚兵衛は顔と言い姿と言い想像を一段下回って、人にも美しいと言われている昌江とは釣合いがとれない。

風采が映えない甚兵衛は、背が低く、肩幅だけが広い。印象は蟹のようだった。牛のような夫の口の重さには辟易するが、昌江はもうあきらめていた。

「男は顔や姿じゃないぞ」と兄にすすめられて、しぶしぶ承知した縁談を昌江は後悔するようになっていた。

昌江は10年連れ添って、夫のどこに見どころがあるのか、見出せないでいた。

おさななじみの淑乃とお互いの亭主の悪口を言いあってうさを晴らす毎日だった。

そんなある日、男らしくて美貌の若者が江戸から甚兵衛を訪ねて来る。

溝江啓四郎である。(この人物が何者であるかは、小説の最後の明かされる)

啓四郎は、しばらく小寺甚兵衛夫婦の家に居候をしていた。

啓四郎の居候も長くなったある日、貧乏所帯を切り盛りする昌江は、閉店間際をねらって安くなった大根二本と葱を買っ帰る。

月が出ていて、その月がもう秋の色だった。

すると、家の門の前で数人の男たちが斬り合いをしているのを見て、あまりの恐怖に大根を取り落とし、その場にうずくまってしまう。男たちが取り囲んでいたのは啓四郎だった。

以下、胸のすくような描写(p 40)

そのとき、昌江の横を風のようなものが駆け抜けた。

昌江は眼を開いた。

そしてこんどは本当に声をあげた。

蟹(かに)を達想させる幅のある肩は夫のものだった。斬り合いは甚兵衛が加わると一変した。

いきなり一人が倒れた。

そして残った四人が啓四郎を捨てて甚兵衛を取り囲んだ。

甚兵衛は動かなかった。

岩のように堅固に、そしていつもよリ背丈まで高く見えた。

一人が気合を発して斬りこんで行った。

だが甚兵衛はわずかに身動きしただけだった。斬りこんで行った男が、突きとばされたように地面に転んだのが見えた。

男が斬りこんだとき、男の刀とは、比較にならない速さで、甚兵衛の剣が動いたのが、昌江からも見えた。倒れた男は勤かなかった。

残った三人が一斉に斬りかけた。そのときはじめて甚兵衛の身体が、躍るように大きく動いた。

きびきびと刀が月の光をはね返した。

そしてまた一人がが倒れ、もうひとりが・・・をひきながら後にさがった。

映像でも、この感じをつたえるのはむずかしいのでは。

「きびきびと刀が月の光をはね返」すのである。

恐怖でうずくまる昌江。それを見ている読者。もの言わぬ甚兵衛が、その背後から目線の先に飛び出すところがいい。風のようにだ。読者は、昌江とともにその風圧を体感する。

斬り合いが終わり、腰を抜かさんばかりになりながら立ち上がる昌江は、忘れずに大根を拾いあげていた。

大根の部分は、こころにくい描写である。ほかにも、随所にみられる。