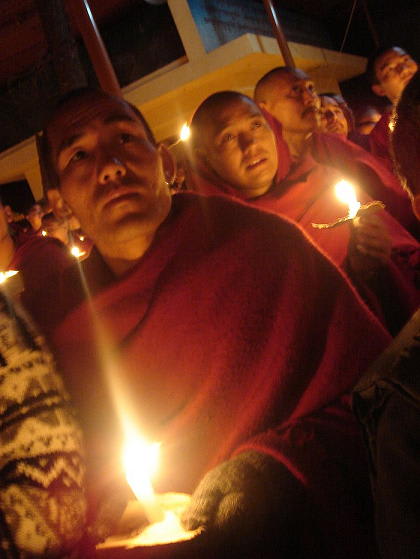

(チベット亡命政府が置かれるインドのダラムサラ 今年3月中国チベット自治区のラサで起こった警官隊との衝突で行方不明になった14名のための徹夜の行をおこなうラマ教の僧侶

“”より By Sirensongs )

中国からは、最近連続して退役軍人の暴動が報じられています。

香港の人権団体「中国人権民主化運動ニュースセンター」は11日、中国内モンゴル自治区包頭などの職業訓練学校3校で、入学したばかりの退役軍人計2000人が今月3日に同時に騒乱を起こし、警官隊との衝突で計20人が負傷、5人が身柄を拘束された、と伝えた。

3校の退役軍人の間で連絡を取り合ったとみられる。

騒乱は包頭のほか、湖北省武漢と陝西省宝鶏にある鉄道関連の職業訓練学校で発生。退役軍人らは8月末に入学したが、寮の部屋に電気コンセントがないことなどに不満を募らせ、教室や食堂の設備を壊したほか、学校の車に放火するなどしたという。【9月11日 読売】

中国黒竜江省チチハル市の鉄道職業訓練学校で13日夜から14日未明にかけ、退役軍人の学生約1000人が警官隊と衝突し、10人が負傷、5人が拘束された。3日にも内モンゴル自治区の包頭など3都市の訓練学校で退役軍人による騒乱があったばかりで、いずれも待遇への不満が原因とみられている。香港の中国人権民主化運動情報センターが14日明らかにした。

チチハル市鉄道学校で学ぶ退役軍人らは教室や宿舎で物を壊すなどして暴れた末、鉄道駅へ向かおうとして警官隊ともみ合った。その際2人が死亡したとのうわさが流れ、衝突が激化した。【9月14日 時事】

近代化の進む中国ですが、人民解放軍も従来の“人海戦術”的な軍隊から近代的装備への変革を行っているところでしょう。

そのような改革は、別の面で見れば大リストラであり、大量の退役軍人が発生していることが推測されます。

中国経済は急速に伸びてはいますが、解放軍同様近代化の過程にあって大量の余剰人員をリストラする必要に迫られている国営企業など、退役軍人を吸収できずにいることも想像に難くありません。

必要とされる者と、その枠外に置かれた大量の人員、それらは退役軍人であったり農村からの流入者であったりする訳ですが、その摩擦が起こしたものが冒頭で紹介されている騒動でしょう。

特に、退役軍人の場合は、“これまで国家のために頑張ってきた”という自負心があるでしょうから、“なのに、この待遇はなんだ!”という憤りにつながりやすいこともあるかと思います。

先日、TVで中国の土地収用に関して当局に抵抗する人々を半年ほど追ったドキュメンタリーを観ました。

ショッピングセンターのような大規模再開発を決定した地方当局が住民の土地使用権を一方的に破棄し、不十分な補償のもとで強制的に立ち退きを迫る実態、それに抵抗して共同して県を裁判に訴える住民、その訴訟を実行する北京の弁護士事務所、県当局に癒着した地方裁判所の判断、それとはまた異なる上級審の判断等々・・・非常に興味深い番組でした。

中国では経済の発展に伴って、このような土地をめぐるトラブルが急増しており、10月からは一定に私有財産・使用権の保護を定めた物権法が施行されるそうです。

番組で取り上げた県当局の強権的な対応も、この法律施行前に目処をつけようとする対応のようです。

党・政府の地方組織の腐敗・硬直・“意識の遅れ”などは、このような土地をめぐるトラブルだけでなく、様々な分野で散見されるところです。

今の日本の価値基準からすれば、到底容認できないことも多いかと思います。

恐らく、先ほどのドキュメンタリーにしても、「(県当局は)なんて理不尽なことをするんだ。やはり中国では人権が全く無視されている。」という感想が多かったのではと想像します。

それは確かにそうなのですが、ただ考えてみると、中国は清朝末期の列強支配、日本の侵略、革命の内戦とその国土は常に戦場となっていました。

革命後も毛沢東の大躍進政策の失敗で1000万人とも2000万人とも言われる餓死者を出し、更に文化大革命でも内戦状態のような混乱のなかで数百万人とも言われる犠牲者を出しています。

十数億の国民がなんとか“食える”ようになったのはつい最近のことです。

そんな社会ですから、現状を日本や欧米の価値基準に照らせば改めるべきと思えることは多々目につきます。

しかし、つい先ごろまで食うや食わずの生活をしていた社会に多くを要求しても無理なところがあるでしょう。

改めるべきものいくらかは、これからの社会の成熟に伴って解決していくものもあるでしょう。

また、あるものは“共産主義国家”“赤い資本主義”という制度問題に関係する価値観の違いかもしれません。

いずれにしても、そういった歴史的背景・制度的差異を踏まえて現状を評価する必要があるように感じています。

(上海 高層ビルとスラム 途上国ではどこでも目にする光景ではありますが・・・

“flickr”より By rcullmann )

さきほどのドキュメンタリーについては、県当局の強権的な対応はある意味、かつての中国のイメージに重なるものに思え、「まあ、こんなものだろうな・・・」とさほど驚きませんでした。

むしろ意外に思えたのは、県当局を訴えるという行為が結構広範に許されており、上級審では住民サイドの判決も出るような状況にあること、そしてこのようなドキュメンタリー番組の作成が国内で許可されていることでした。

紅衛兵が肩で風を切ってのし歩いていた時代、三角帽子をかぶせられて人々が満座のなかで自己批判を迫られる光景・・・そんなかつての中国のイメージを思うと、「中国も変わったな・・・」という思いがします。変わっていない膨大な部分があるのでしょうが。

来年8月からは“公正な競争を促進する”独占禁止法も施行されるとか。

もっとも、欧米産業団体は歓迎しながらも、外国企業による中国企業の買収・合併に「国家安全保障」審査を義務付ける条項について適用方法が明確でないほか、一部国内産業の保護に重きが置かれているとして、懸念を示しているといわれていますが。【8月31日 ロイター】

今月行われた日米豪首脳会談、インド洋で行われた日本も参加した大規模な軍事演習「Operation Malabar」などに中国は“中国包囲網”の警戒をつのらせていると報じられています。【9月9日 毎日】

日本国内でも「自由と繁栄の弧」構想とかもあるようです。

海を挟んで一衣帯水の地政学的な関係、負の側面も含めて千年、二千年の間の文化・政治・軍事の関係などを考えると、アメリカなど他の国々と日本では、中国に対する対応はおのずと異なってくるのではという気がしています。

安全保障をはじめ、経済・文化など、中国に“良きパートナー”となってもらわないと困るのは日本です。

そのためのアプローチを考えるべきかと思います。