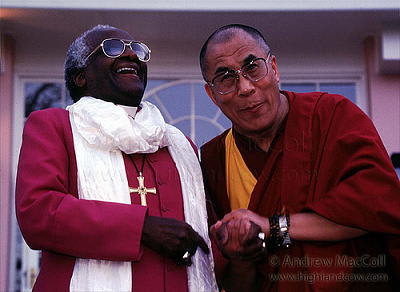

(96年、南アのツツ大主教を訪問したダライ・ラマ14世 “flickr”より By highlandcow http://www.flickr.com/photos/highlandcow/2404726391/ )

【「いつか、わたしたちはANC政権の敗北を祈り始めることだろう」】

南アフリカのアパルトヘイト撤廃運動でノーベル平和賞を84年に受賞(ネルソン・マンデラは90年に釈放され、93年受賞)したツツ元大主教が、激しく怒っています。

その言葉の激しさに、思わずきょうの話題に取り上げました。

チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世は、今月7日に80歳となるツツ元大主教の招待で南アフリカを訪れ誕生日を祝う予定でした。しかし、4日、南アフリカ政府から査証(ビザ)が発給されないため、南ア訪問を中止するとの声明を発表しています。

ツツ大主教が怒っているのは、南アフリカ政府がビザを発給しない背景に、経済関係を強める中国からの圧力があるとみられていることです。

****ダライ・ラマの南ア訪問中止、政府をツツ元大主教が批判****

チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマが、南アフリカ政府から入国査証(ビザ)を発給されなかったため、予定していた同国訪問を断念した件をめぐり、ダライ・ラマを招こうとしたデズモンド・ツツ元大主教は4日、「アパルトヘイト時代よりもひどい」と自国政府を非難した。

南アのアパルトヘイト(人種隔離)政策撤廃への貢献で知られるツツ元大主教は今週ケープタウンで80歳の祝賀行事の開会に際し、長年の友人で共にノーベル平和賞の受賞者であるダライ・ラマにスピーチを依頼した。しかし、直前になってもビザが出ないため、ダライ・ラマは南ア訪問を取りやめた。

南アで「良心の番人」と目されているツツ元大主教は、テレビで全国放送された記者会見で、ジェイコブ・ズマ大統領を強烈に批判。「アパルトヘイト政権下でパスポートを申請していた時には、どういう決定がされるか、最後の最後まで分からなかった。しかし、今の政府はアパルトヘイト政権よりもひどい」と述べた。

ツツ元大主教は、アパルトヘイト撤廃運動中、国際社会の支援を得ることができた南ア国民は、抑圧されたほかの人びとを支援すべきだと語った。しかし、「わたしの代表でもあるわが国の政府は、中国政府にひどい抑圧を受けているチベットの人びとを支援しないと言っているのだ。ズマよ。おまえやおまえの政府は、わたしの代表などではない。自分の利益を代表しているだけだ。警告しておこう。いつか、わたしたちはアフリカ民族会議(ANC)政権の敗北を祈り始めることだろう。なんと卑しい者たちなのか」と激しく政府を非難した。

南ア政府は、ダライ・ラマのビザ申請に関する外部からの圧力をいっさい否定し、通常の手続きを踏んでいたと強調している。南ア外務省のクレイトン・モニエラ報道官は、「残念なことに、彼(ダライ・ラマ)のほうが訪問を取りやめた。彼の決断であり、それを尊重した」と説明している。

しかし、ツツ大主教は「彼ら(南ア政府)がなんと言おうと、明らかに彼らは、中国政府を憤慨させることは何であれ、しないでおこうと固く決心していたのだ」と非難を続けた。【10月5日 AFP】

****************************

“呪い”に近いような激しい怒りの言葉ですが、ツツ元大主教は記事にもあるようにダライ・ラマとはかねてより親交があります。

08年のチベット暴動の際にも、中国政府を非難する声明を出しています。

****デズモンド・ツツ大主教による声明****

2008年3月25日

チベットの歴史のなかでも極めて危機的状況の今、私は、チベットの人々と共にあることを表明します。

私の大切な友人であるダライ・ラマ法王に申し上げます。私はあなたと共にいます。あなたは、非暴力とは、慈悲とは、善良とはどういうことなのか、身をもって示しておいでです。

この度のチベットでの悲劇が起こったのは、復活祭の最中のことでした。中国は、あなたが暴力を前導したと述べているそうですね。中国があなたのことを理解していないのは明白ですし、中国はあなたがどういう人物であるかを知るべきなのです。ダライ・ラマ法王が亡命されてからの50年間、世界中の多くの人がダライ・ラマ法王とはいかなる人物であるか知ってきたように、中国政府もダライ・ラマ法王のことを知るように、私は中国政府に求めたいと思います。チベットの僧侶や一般市民にこれ以上暴力を振るわないでほしいというダライ・ラマ法王の嘆願を聞きいれるよう中国政府に求めたいと思います。

私は中国に対し、ダライ・ラマという平和主義者との実質的で意味ある対話に入るよう強く求めます。世界に与える影響という意味で、中国は類のない位置づけに置かれています。中国のリーダーたちがそれを理解していることは間違いありませんし、そうでなければオリンピックの開催国に選ばれることもなかったはずです。殺戮、投獄、拷問はスポーツではありません。無実の人々は釈放され、自由が与えられなければなりませんし、公正な裁判がなされなければならないのです。(中略)

そして、北京五輪で世界各国を受け入れることになる中国は、「中国は変わった」「中国は国際社会のパートナーとしての責任をまっとうしようとしている」と世界の目が認めるような状態にもっていく必要があります。最後に申し上げます。中国政府は、生涯を非暴力に捧げてきたノーベル平和賞の受賞者であるダライ・ラマ法王を悪者にして非難するという言葉による虐待をやめなければなりません。

デズモンド・ムピロ・ツツ

**************************

【白人極右指導者殺害の引き金を引いた闘争歌「ボーア人(白人)を殺せ」】

南アフリカ関連記事では、アパルトヘイト時代の黒人解放闘争歌の問題が報じられています。

****「白人は犬だ」南ア黒人闘争歌、差別か否か論争****

南アフリカでアパルトヘイト(人種隔離政策)時代に生まれた黒人解放闘争歌を歌うことについて是非論争が起きている。

白人敵視の歌詞を含む歌を「人種間対立をあおる」と批判する勢力に対し、「表現の自由」を擁護する人たちが反論している。

闘争歌は、抑圧された黒人たちが政治集会や刑務所などで励まし合うために歌った。今の国歌も元は闘争歌だった。闘争歌には「白人は犬だ」などと攻撃的な歌詞のものもある。

論争に火がついたのは一昨年。過激な主張で黒人大衆に人気を誇る与党・アフリカ民族会議(ANC)青年同盟のジュリアス・マレマ議長(30)が「白人を撃て」と歌うズールー語の歌を集会で多用し、メディアが繰り返し報じた。

白人への襲撃事件が慢性的に起きる土地柄でマレマ氏の扇情的な言動に警戒感を強める白人の人権団体は昨年、「襲撃を助長しかねない」と歌の禁止を求めて提訴。

ヨハネスブルクの裁判所が今月12日、法が禁じる差別的行為を歌詞があおる可能性があるとして、ANCとマレマ氏にこの歌を歌うことを禁じ、市民に自粛を求める判決を下した。【9月15日 読売】

*********************************

マレマ議長(30)が集会で多用した黒人解放闘争歌「ボーア人(白人)を殺せ(Kill the Boere)」は、10年4月に起きた極右白人至上主義団体指導者殺害を誘発したとの批判があり、そのときも問題になりました。

****南アの白人極右指導者殺害、反アパルトヘイトの歌がやり玉に****

南アフリカでは、前週殺害された、白人だけの独立国家樹立を目指す極右白人至上主義団体「アフリカーナー抵抗運動(AWB)」のユージン・テレブランシュ議長(69)の葬儀を前に緊張が高まっている。

テレブランシュ議長の殺害に対する怒りは、与党アフリカ民族会議(ANC)によって一般に知られることになった反アパルトヘイト(人種隔離政策)の歌である「ボーア人(白人)を殺せ(Kill the Boere)」への怒りに変わっている。この歌がテレブランシュ議長殺害の引き金を引いたという批判だ。ボーアとはアフリカーンス語で農場主も意味する。

この歌は、アパルトヘイトの最終期に歌われていた過激な歌詞の歌だが、ANC青年同盟のジュリアス・マレマ議長がいくつかの集会で歌い復活させた。

AWBは、マレマ議長が殺害を誘発したとして強く批判している。また、地元紙ビールト・アフリカーンスは一面に「この歌が容疑者だ」と載せたほか、議長の家族や白人層もマレマ議長を非難している。

マレマ議長は訪問先のジンバブエの首都ハラレで記者団に対し、「議長の死には全く関係がない。右翼であろうが何者であろうが、わが国の中でわれわれを脅かすことはできない」と語った。

「ボーア人を殺せ」については裁判で歌うことが禁じられているが、ANCは自由への戦いの歴史の一部だと主張している。【10年4月6日 AFP】

*****************************

マレマ議長だけでなく、反アパルトヘイトの闘士だったズマ大統領も09年の下院選挙で「マシンガンを持ってこい」というANCの闘争歌を好んで使い、論議を呼びました。

アフリカ系黒人特有のノリでリズムをとりながら「マシンガンを持ってこい」を歌い踊るズマ大統領の様子はTVでも見ましたが、部外者には異様な感もありました。

なお、テレブランシュ議長(69)殺害の際には、ズマ大統領は「テレブランシュ議長の遺族に弔意を伝えた。わが国にとって悲しい出来事だ。この事件を人種間の憎悪をあおるために利用させてはならない」と、国民に和解を求めています。

この事件に関しては、10年4月21日ブログ「南アフリカ 極右団体議長殺害事件が呼びさます人種間の憎悪と格差」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20100421)で取り上げています。

【「アパルトヘイトは終わっていない。何も変わってはいません」】

アパルトヘイト撤廃後も続く人種間の緊張関係の背景には、上記10年4月21日ブログでも触れた経済面での人種間の格差があります。

半年以上前の古い記事ですが、立ち退き農民の問題を伝えるものです。

****立ち退き農民の窮状に見るアパルトヘイトの影、南アフリカ****

このスラムの中では、メインストリートにある給水タンクの影が唯一の日陰で、太陽の移動とともに、住民たちも影を追って移動する。備蓄量1万リットルのタンクに水が補給されるのは週3回で、これがこの集落Plangeneが受けているたった1つの行政サービスだ。

南アフリカ・ヨハネスブルクから西へ800キロのPlangeneは、「カラード(混血)」世帯が暮らす非公式集落だ。彼らは北ケープ州の白人が所有するワイン農園内の家から立ち退かされてきた農民たちで、トタン屋根の小屋が50戸ほど点在する集落には、電気も水道も学校もなく、衛生状態も悪い。

「農園主に追い出されたとき、ここしか来るところがなかったんです」と言うカトリーナ・ブラウンさん(62)は、夫が働いていた農場で人生の大半を過ごしてきた。だが2005年、夫が亡くなった翌月にここに移ってきた。「夫がいなくなったからもう農場には住めない、おまえは要らないと言われたんです」

ブラウンさんのような話は、南アフリカの地方部では珍しくない。アパルトヘイト支配が終わった94年以降、住んでいた農場から追放された非白人は推計100万人に上り、うち法的手続きを経たケースは1%程度でしかない。かつて働き暮らしていた場所から簡単に放り出されてしまう彼らの立場は、アパルトヘイト終焉から17年経つ今もこの国に残る負の遺産を投影している。

94年当時、国内の農地の87%は、人口のわずか13%を占める少数派の白人が所有していた。新生南アフリカの政府は、もっと平等な土地の再分配を約束し、99年までに白人所有地の3割を黒人に再分配する計画を立てた。しかし、その期限は延期され、果てにグジレ・ヌクウィンティ土地改革相が昨年、目標の5分の1しか達成していないことを認め、約束は反故にされた。

隣国ジンバブエでは、白人が所有する農地を暴力的に接収した結果、生産が大打撃を受け食料危機につながった。これを横目にした南ア政府は、黒人の土地所有を増やす必要性と、白人中流層を排除することの不安や商業的農業が混乱する懸念のはざまで、煮えきらない態度でいる。

■「アパルトヘイト時代から何も変わっていません」

今日も南アフリカの地方部に住む約300万人は、自分が所有しない土地に住んでいる。たいていは家族で何十年もその家に住んでいる。

憲法と複数の法律は、立ち退きにあった住民に、新たな土地に住む権利または賠償を保証している。しかし農業分野の人員削減が進む中、現実には多くの農民が、長年住み慣れた家から違法に立ち退かされ、Plangeneのようなスラムを作っている。また居住権について知らない小作人も多く、不当な立ち退きにあっても裁判に訴え出ないケースも多い。このため政府は、借地権を強化した新法案を前年12月に提出したところだ。(中略)

「所有者が何か言えば、それに従えということで、誰も嫌だとは言いません。わたしたちが好むと好まざるとにかかわらず、所有者は勝手に決断するだけです。アパルトヘイトは終わっていない。所有者も変わっていない。人間であるわたしたちを今だに所有したいのです。何も変わってはいません」【2月15日 AFP】

*******************************