(【9月12日 産経ニュース】)

【粛清運動での政敵排除と権限集中を図る習主席への反発も強まる】

相も変らぬ中国・中南海での“権力闘争”の話。

8月7日ブログ“中国 深刻化する習近平主席と李克強首相の対立 「北戴河会議」で人事の駆け引き進行中”で、中国指導部の“ツートップ”http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20160807の対立を取り上げましたが、その続きです。

日本のような政治体制であれば、与野党間や与党内の対立・議論は“ある程度”はオープンにおこなわれますが(もちろん“永田町”という言葉がしめすような、水面下でうごめくものが多々あるのは言うまでもありませんが)、中国の場合は殆ど秘密裡に事が運ぶため、その動きは“権力闘争”と呼ばれるような隠微なものとなり、表面に現れる多くの事柄が、実はそうした“権力闘争”を示す極めて政治的なものだと言われています。

例えば、習近平国家主席が主導する反腐敗の粛清も、習主席に対抗する江沢民元主席の勢力、あるいは胡錦濤前主席や李克強首相を輩出しているエリート集団「共産主義青年団」(共青団)の勢力を抑え、自己の政治基盤を強化するために行われている側面が強いといったことは常々指摘されるところです。

もちろん、秘密裡に進行する動きですから、実際のところはよくわからず、多くは“推測”の域をでません。

最近、そうした“権力闘争”と見られる事件が相次いでいます。

直轄市である天津市の黄興国党委書記代理(習主席の側近中の最重要人物で、習主席が自分の後継者と考えていた人物とされています)が9月10日に、過去の不正蓄財などを理由に突然失脚した事件は、粛清運動で攻撃されていた反習近平勢力の反攻と見られています。

その3日後に明るみに出た遼寧省(李首相がかつてトップを務めており、人脈的にも関係が深いとされています)での大量選挙違反事件(同省選出の45人の全国人民代表大会代表に選挙違反があったとして当選無効が決定、また省議員617人のうち、7割以上に当たる454人が資格停止処分)は、上記の“反攻”への習氏側の逆襲とも見られています。

こうした“事件”の直前の8月には、中国政治の流れを決めるとも言われている党長老を含めた「北戴河会議」が行われています。

習近平主席は、これまでの集団指導体制から自身に権限を集中させる体制に変更し、自身の総書記任期も規定上限の“二期”から三期に延長を目論んでいる・・・とも見られています。

****24日から中国共産党6中総会 規律厳格化の規制強化か さらなる綱紀粛正に反発も・・・・****

中国共産党の重要会議である第18期中央委員会第6回総会(6中総会)が今月24日から27日まで開かれる。党の規定を改正して規律を厳格化することなどが主な議題となる予定だ。

最高指導部が大幅に入れ替わる来秋の党大会を控え、習近平指導部は党内への締め付けを強化することで、権力集中をさらに進めたい考えだ。

しかし、習指導部が主導する反腐敗キャンペーンはすでに4年も続いており、摘発を恐れる幹部の間で「事なかれ主義」が広がり、経済減速を招いたとの指摘もある。さらなる綱紀粛正を推進しようとする習指導部に対し、党内では反発する意見も聞かれる。

今回の中央総会で審議されるのは「党内の監督条例」と「新しい情勢下の党内政治生活に関する若干の準則」の2つの規定改正だと中国メディアが報じている。共産党関係者によると、改正はいずれも党中央と習近平国家主席の指導力強化を狙ったもので、派閥活動の禁止のほか幹部が私的に党中央の政策を批判することを阻止するため、さまざまな監督システムを強化する内容だ。

特に1980年に制定された「党内政治生活に関する若干の準則」は36年ぶりに改正される。同準則が制定された背景には、文化大革命への反省があった。毛沢東へ過度な権力が集中したようなことを避けるために、「集団指導体制を堅持し、個人の専断に反対する」という項目があり、党の会議で「書記と委員は上下関係ではない」と明確に規定している。つまり、最高指導部会議で、習近平氏とほかの政治局常務委員が同じ一票の重さを持つことを意味する。

今回の改正で、習近平氏の指導力を強化するために、これらの内容を一部外すか、表現を曖昧にする可能性があるといわれている。

しかし、この動きに対し、李克強首相をはじめとする党内の反習近平勢力が猛反発しているとの情報がある。会議後に発表される新しい規約で、集団指導体制の部分はどのように改正されるかが注目される。

李首相が所属する派閥、共産主義青年団(共青団)派の関係者は「権力集中と政敵排除ばかりを進める習指導部のやり方に対する党内の反発は高まっている。反腐敗キャンペーンを早く一段落させ、経済や外交問題に集中すべきだといった意見が最近、増えている」と話した。

今回の中央総会で、来年の党大会にむけて人事調整などについても話し合われるとみられる。【10月2日 産経】

******************

こうした習近平主席の権限強化への反発が強まり、「北戴河会議」で反習近平勢力が反攻に出て、反習近平の“権力闘争”が仕掛けられているとも指摘されています。

【ネット上の習氏批判、元軍人の大規模デモ、李克強首相の外交での活躍・・・・背後に“権力闘争”が】

部外者にははっきりわからない形のものだけでなく、はっきりとした習近平批判も表面化しています。もちろん、中国にあっては異例のことで、習氏の側は抑え込もうとしていますが成功していません。異例の習近平批判の背後には相当大きな政治勢力が存在しているのでは・・・とも推測されています。何度も言うように、あくまでも“推測”ですが。

****検閲しても止まらないネット上の“習氏批判” 中国、不満分子が権力闘争か****

中国のインターネット上で、習近平国家主席への批判が止まらない。

かつては習氏に似ているとして、ネットで広がったアニメ画像にまで検閲を強化した習指導部だが、最近も「蛮族勇士」と名乗って経済運営を痛烈に批判する投稿が反響を呼んだ。絶大的な権力を誇る習氏も、ネット上での“言論戦”には苦戦を強いられているようだ。

蛮族勇士は昨年ごろから少なくとも7本を投稿。景気減速の深刻な実態を暴露し、中国が「不況の道」を歩んでいると主張する内容だ。

多様なデータを駆使しているため、体制内部の人物による投稿との憶測も広がる。関連ブログのプロフィルから、一部メディアは正体について、政府系シンクタンクの中国社会科学院の研究者ではないかと推測しているが、分かっていない。

当局側は蛮族勇士のネット上のアカウントを次々と停止するなど対抗措置を取っている。しかし、投稿された文章がネット上で拡散し続けている状況だ。

習指導部はこれまでも、習氏を批判するネット上での言論に厳しい目を光らせてきた。その対象はアニメのキャラクターにまで及んだ。(中略)

こうした状況の中で、蛮族勇士が支持を広げているのは、なぜなのか。評論家の宮崎正弘氏は「権力闘争的だ」と指摘する。習指導部が進める反腐敗キャンペーンが拡大したことで「不満分子が増え、ネット空間を使って情報で反撃する言論戦になっている」というのだ。

反腐敗を大義名分に権力集中を図り、ネットも厳しく監視する習指導部。ネット上でのしっぺ返しは、因果応報なのかもしれない。【10月17日 夕刊フジ】

*********************

また、最近話題になった元軍人による異例の大規模デモの背後にも、反習近平勢力があるのではないかとも言われています。

****習体制に不穏な影 中国1000人規模の元軍人デモ、宮崎氏「暗殺か戦争の可能性も」****

中国の習近平体制に対し、1000人規模の元軍人らが北京で大規模抗議デモを断行した。中国共産党の重要会議「第18期中央委員会第6回総会」(6中総会)が24日から開かれるのに合わせた示威行為といえそうだ。景気失速を背景にして、習国家主席の「排除」を画策する動きや、目先を変える対外暴発を懸念する声もある。(中略)

元軍人の数について「1000人どころではない」という情報もある。米政府系のラジオ・フリー・アジア(電子版)は、12の省や市から「数千人」が参加したと伝えた。

これだけ大がかりな動員をするには、組織の関与が不可欠だ。現に、習体制に対する軍の不満は大きくなっている。ただ事ではない事態が今、中国で起きているといえそうだ。(中略)

中国共産党は24日から、重要会議とされる6中総会を開く。総会を前に、習指導部の姿勢に不満を抱く勢力が、元軍人たちを動員したとの憶測も出ている。(後略)【10月14日 夕刊フジ】

*******************

実際、中国軍機関紙も「敵対勢力」に言及しています。

****中国軍改革に水差す「敵対勢力」が存在=軍機関紙****

中国軍は14日、兵力削減を含む軍の改革について「敵対勢力」がネットでうわさを拡散しようとしており、一部のうわさは悪影響をもたらしていると述べた。

習近平国家主席は昨年9月、総数230万人の軍の約13%に当たる30万人の兵力削減を突然発表。今月11日には、退役軍人が国防省前で数千人規模のデモを行った。

中国人民解放軍の機関紙「解放軍報」は論説文で、改革に関するうわさがソーシャルメディア(SNS)にあふれ、自称専門家らが、退役軍人の手当削減など根拠のないあらゆる話を拡散していると述べた。

同紙は「多くの軍人は、真実を見極められず妄想や憶測に走っているオンライン利用者がいることを明確に認識しなければならない」とする一方、名指しを避けたうえで「改革に混沌の種をむなしくまく方法を模索している敵対勢力の存在にも事欠かない」と述べた。

6月に習主席が退役軍人には別の職業を見つけると言明するなど、政府は退役後の待遇に留意すると繰り返している。【10月14日 ロイター】

*****************

反政権的な政治活動が事実上禁じられている中国にあって、政権側が力で抑え込むことが難しい動きとして反日運動がよく挙げられますが、今回の元軍人の抗議行動も、そうした政権側が力で抑えられない動きを利用して習近平政権を揺さぶる・・・といったものでしょうか。

9月に李克強首相が行った一連の外交も、それまで外交を「専権事項」として、その成果を権威上昇につなげてきた習近平主席への李首相・共青団側の反攻とも見られています。

****馬脚を現した習近平、反撃の李克強。激化し始めた中国最後の決戦****

9月以降、中国の李克強首相が急に外交の表舞台に立つようになり話題を呼んでいます。

無料メルマガ『石平(せきへい)のチャイナウォッチ』の著者で評論家の石平さんは、中国の政争の場とも言われる北戴河会議で習主席が各方面から批判され、共産主義青年団派の力が戻ってきたためではないか、との見方を示しています。

李首相の「外交復権」は「団派」の巻き返しだ 激化が予想される中国共産党の権力闘争

9月21日、中国の李克強首相は国連総会で演説を行い、その前日にはオバマ米大統領との会談をこなした。中国首相には普通の外交活動のように見えるが、李首相自身にとって、それは記念すべき出来事となったのではないか。

2013年3月に首相に就任して以来、彼が国連の会議に出席したのもアメリカの土を踏んだのも、それが初めてだからである。(中略)

実は習主席は就任以来、首脳外交を自分の「専権事項」にして、国際舞台で「大国の強い指導者」を演じてみせることで自らの権威上昇を図った。

権力闘争の中で共産主義青年団派(団派)の現役リーダーである李首相とは対立し、本来なら首相の活躍分野である経済と外交の両方において李氏の権限と活動をできるだけ抑え付けようとした。

その結果、今年の上半期、習主席自身は7カ国を訪問して核安全保障サミットや上海協力機構などの重要国際会議に出席したが、同じ時期、李首相は何と、一度も外国を訪問できなかった。

状況が大きく変わったのは、今年9月に入ってからである。同7日から、李首相はラオスを訪れ、中国・東南アジア諸国連合(ASEAN)(10+1)首脳会議、東アジアサミットなどの一連の国際会議に出席した。

その中で李首相は、合従連衡の外交術を駆使し、中国のアキレス腱である「南シナ海問題」が焦点として浮上するのを封じ込めるのに成功した。

その直後から、中国国内では、新華社通信と中国政府の公式サイトを中心にして、李首相の「外交成果」に対する絶賛の声が上がってきた。(中略)李首相の帰国を英雄の凱旋として迎えるかのような賛美一色の論調となった。

今まで、外交上の「成果」や「勝利」が賛美されるのは習主席だけの「特権」となっていたが、今夏までの数年間、首相としての外交活動すら自由にならなかった李氏がこのような待遇を受けるとはまさに隔世の感がある。

その間に一体何が起きたのか。1つの可能性として推測されるのは、今年8月に開かれた恒例の「北戴河会議」において、習主席の内政・外交政策が各方面からの批判にさらされ、習氏の勢いがかなり削がれたことではないか。

だからこそ、9月になると、習主席の腹心である天津市の黄興国党委員会書記代理が突如失脚させられ、同じ時期に李首相の外交的活躍がクローズアップされた。そして9月21日から人民日報は、李首相の後ろ盾である共産党元総書記、胡錦濤氏の「文選」の刊行を記念して、胡氏を褒めたたえる文章を連続3日間、1面で掲載した。

つまり、李首相の「外交復権」の背後には、今まで習主席との権力闘争においてやや劣勢に立たされた共産主義青年団派の勢力が、例の「北戴河会議」をへて再び勢いを巻き返してきたことがあったのではないか。

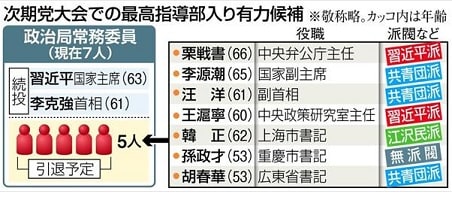

そうなると、来年開催予定の第19回党大会に向け、次期最高指導部の人事をめぐる権力闘争はますます激しさを増してくるだろう。この「最後の決戦」の行く末によって、中国の政治と外交の方向性は大きく変わっていくに違いない。【10月9日 MAG2NEWS】

******************

【権限集中・総書記任期延長か、それともレームダック化か? 激しい攻防】

特に、先述の習近平主席の側近で、後継者とも目されていた天津市の黄興国党委書記代理の失脚は、習氏にとっては大きな打撃となっていると見られています。

“習氏は二〇一二年に国家主席に就任してから「トラもハエもたたく」と標榜して「反腐敗キャンペーン」を展開、反習派を粛清して権力の掌握に邁進してきた。ところが、ここにきて、反習派の逆襲で、その利己的な追及がブーメランのように自らの陣営に跳ね返り、側近が失脚したのだ。”【10月号 選択“中国政争「乱戦」の行方”より】

今回の摘発を引き金として、芋づる式に習氏シンパが摘発されて事件が拡大する可能性すら指摘されており、そうなると、政治局メンバーの過半を制するという習氏の目論見が瓦解することにもなり、権力基盤が揺らぎます。

もちろん、習近平主席側も黙って見ている訳ではなく、最高指導部である政治局常務委員会のメンバー入りが有力視されている共青団出身の李源潮氏にターゲットを絞り、親族や元秘書らを徹底的に調べ上げているとも。

一方、共青団派は李源潮氏を守るために必死となっており、水面下で激しい攻防が展開されいる・・・そうです。【同上】

****レームダック化は早い可能性****

・・・・・それでも、習近平氏がこれまで強引に展開した反腐敗キャンペーンで、党内に数知れぬ敵をつくりだしてしまった事実は覆い隠せない。経済は低迷から抜け出せず、明るい展望は見えてこない。もしも政治局で過半数を取れなければ、第二期目の習体制は茨の道を歩まざるを得ないだろう。

党大会まであと一年。習氏にとって、黄氏の失脚は後継者の喪失という深刻な事態だ。後継者のいない国家指導者は早晩レームダックとなることは古今東西の歴史が教える。

多数決制の党政治局を掌握することも、そして全党を統治することも難しくなり「一期で引退する」「全人代常務委員長に移る」などの臆測も流れる有り様だ。

習氏が二期目に突入したところで、果たして実権をどこまで握ることができるのか。習氏の視界には、どこまでも深く厚い暗雲が垂れこめているに違いない。【同上】

*********************

中国の対日政策が「なぜ、この時期に、こんなことを・・・」と、ときにわかりづらいのは、党内にあっても習近平主席だけでなく、これに反対する勢力があり、また党外にも軍の不満勢力などもあって、必ずしも習氏のコントロールの効かないところで、それぞれの思惑で、ときには習氏の足を引っ張るために、いろんなことが行われているところに一因があります。