現在、インドネシア・バリ島を旅行中です。

先週の日曜日夜に到着し、1週間観光して、明日の朝のフライトで帰国します。

バリのイメージと言えば、ガムランの響きに合わせて舞われる伝統舞踊やリズミカルなケチャダンス、頭上高くお供えを運ぶオダランの女性、タナロットの夕日、ビーチリゾートでの優雅なスパ・・・等々、様々なものがあるでしょうが、そうしたもの以外に私が思い浮かべるのは「ペンジョール」です。

日本ではあまりなじみがない「ペンジョール」は、竹竿の先端が垂れ下がった七夕飾りのようなものです。

本来は祭礼に伴うものなのでしょうが、バリの至る所で目にします。

****ペンジョール****

ガルンガン(筆者注:日本で言えば、お盆のような祭礼でしょうか)祭礼日期間にバリを訪れると、日本の七夕飾りに似たペンジョールと呼ばれる竹飾りが、家々の門口に立てられているのを見ることができる。

ガルンガンはウク歴(筆者注:バリの暦)の正月で、210日に一度巡ってくる。

弓状に先をしならせた長い竹竿と椰子の葉飾りのペンジョールは、ガルンガンの前日(プナンパハン)までに必ず立てられる。

日本の門松と同じように、神々を迷いなく迎えるための目印だ。

バリでは、神々と同時に、先祖の霊をお迎えするために立てられる。

日本の七夕飾りも、もともとは、お盆に先祖の霊を迎えるために立てられたと言われ、共通点に興味を惹かれる。

山岳信仰のあるバリでは、神々は“山”いるものと考えられてきた。

ペンジョールは、天と地をつなぐ龍を表しているという説と、山を象徴する説がある。 訪れた神々を手厚くもてなし、1年の豊作を祈願したことには違いない。

ことの起源は、16世紀半ばに活躍した高僧ニラルタに由来するといわれている。

この地上にある生活に必要なものは、すべて神が創造した神からの授かりものと考え、感謝の意味を込めて、大地からの恵みの作物、果物、稲、砂糖キビなど、収穫の一部を供える。

先端には、ポロサンや花をつけ、椰子の葉を見事に細工したサンピアンを飾る。

祝い事の日には、サンピアンはつけない。

また、供物を置く場所として、ペンジョールの足もとにサンガ(祭壇)も取り付けられる。

竹の長さや装飾は、地域によって違う。

特にウブド地域は豪華で、竹は太く長く、割とデザインが統一されている。他の地域は、まったく質素なものだ。シンガラジャ地方は、まさに七夕飾りと同じだ。

ペンジョールは、ガルンガン、オダラン、田んぼの儀礼、地霊儀礼の日に立てられる。(中略)現代では、独立記念の催しものなどの祝い事の日にも掲げられ、これはペンジョール・ヤヤサン=penjor yayasanと言われている。

ペンジョールが2本立っているのは、この家で、結婚儀礼があり家族が増えたということを神々に知らせるためだ。(後略)【「極楽通信・UBUD」】

********************

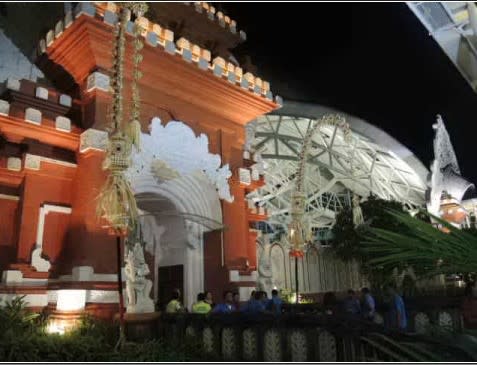

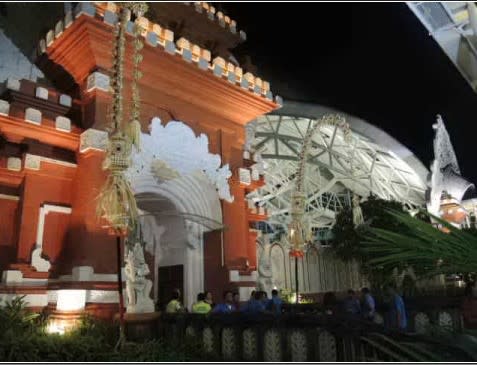

下の画像はバリの玄関口、デンパサール空港の入り口に見られるペンジョール。

10日に訪れたバンリ方面の「クヘン寺院」の前の通りは、オダラン(祭礼)が終わったばかりということのためでしょうか、何本ものペンジョールが林立していました。

ペンジョールの起源・意味合いはいろいろあるようですが、やはり五穀豊穣への願い、豊穣に対する神々への感謝の気持ちが込められたものでしょう。

そうした点では、郊外トレッキングの際に田んぼのなかで目にした下記の質素なペンジョールは、頭を垂れる稲穂のようでもあり、ペンジョール本来の意味合いをよく体現しているように思われました。

五穀豊穣への願い、神々への感謝ということでは、バロンダンスで使用されるバロン(日本の獅子舞の獅子のようなもの)も、深く関係しているようです。

ウブドで夜毎に舞われるバロンダンスのバロン

下は、やはり「クヘン寺院」に祀られていたバロン。

よく見ると、このバロンは農作物の恵でつくられています。

腹から垂れ下がるふさふさとした長い毛のようなものは稲穂です。

また、背中の飾りをよく見ると、これも、豆やトウモロコシでつくられています。(黄色い花びらのような部分はトウモロコシを砕いたもの)

「タマン・アユン寺院」で見たバロンも同じようなものでした。

まさに、バロンは五穀豊穣への願い、神々への感謝を表したものとなっています。

先週の日曜日夜に到着し、1週間観光して、明日の朝のフライトで帰国します。

バリのイメージと言えば、ガムランの響きに合わせて舞われる伝統舞踊やリズミカルなケチャダンス、頭上高くお供えを運ぶオダランの女性、タナロットの夕日、ビーチリゾートでの優雅なスパ・・・等々、様々なものがあるでしょうが、そうしたもの以外に私が思い浮かべるのは「ペンジョール」です。

日本ではあまりなじみがない「ペンジョール」は、竹竿の先端が垂れ下がった七夕飾りのようなものです。

本来は祭礼に伴うものなのでしょうが、バリの至る所で目にします。

****ペンジョール****

ガルンガン(筆者注:日本で言えば、お盆のような祭礼でしょうか)祭礼日期間にバリを訪れると、日本の七夕飾りに似たペンジョールと呼ばれる竹飾りが、家々の門口に立てられているのを見ることができる。

ガルンガンはウク歴(筆者注:バリの暦)の正月で、210日に一度巡ってくる。

弓状に先をしならせた長い竹竿と椰子の葉飾りのペンジョールは、ガルンガンの前日(プナンパハン)までに必ず立てられる。

日本の門松と同じように、神々を迷いなく迎えるための目印だ。

バリでは、神々と同時に、先祖の霊をお迎えするために立てられる。

日本の七夕飾りも、もともとは、お盆に先祖の霊を迎えるために立てられたと言われ、共通点に興味を惹かれる。

山岳信仰のあるバリでは、神々は“山”いるものと考えられてきた。

ペンジョールは、天と地をつなぐ龍を表しているという説と、山を象徴する説がある。 訪れた神々を手厚くもてなし、1年の豊作を祈願したことには違いない。

ことの起源は、16世紀半ばに活躍した高僧ニラルタに由来するといわれている。

この地上にある生活に必要なものは、すべて神が創造した神からの授かりものと考え、感謝の意味を込めて、大地からの恵みの作物、果物、稲、砂糖キビなど、収穫の一部を供える。

先端には、ポロサンや花をつけ、椰子の葉を見事に細工したサンピアンを飾る。

祝い事の日には、サンピアンはつけない。

また、供物を置く場所として、ペンジョールの足もとにサンガ(祭壇)も取り付けられる。

竹の長さや装飾は、地域によって違う。

特にウブド地域は豪華で、竹は太く長く、割とデザインが統一されている。他の地域は、まったく質素なものだ。シンガラジャ地方は、まさに七夕飾りと同じだ。

ペンジョールは、ガルンガン、オダラン、田んぼの儀礼、地霊儀礼の日に立てられる。(中略)現代では、独立記念の催しものなどの祝い事の日にも掲げられ、これはペンジョール・ヤヤサン=penjor yayasanと言われている。

ペンジョールが2本立っているのは、この家で、結婚儀礼があり家族が増えたということを神々に知らせるためだ。(後略)【「極楽通信・UBUD」】

********************

下の画像はバリの玄関口、デンパサール空港の入り口に見られるペンジョール。

10日に訪れたバンリ方面の「クヘン寺院」の前の通りは、オダラン(祭礼)が終わったばかりということのためでしょうか、何本ものペンジョールが林立していました。

ペンジョールの起源・意味合いはいろいろあるようですが、やはり五穀豊穣への願い、豊穣に対する神々への感謝の気持ちが込められたものでしょう。

そうした点では、郊外トレッキングの際に田んぼのなかで目にした下記の質素なペンジョールは、頭を垂れる稲穂のようでもあり、ペンジョール本来の意味合いをよく体現しているように思われました。

五穀豊穣への願い、神々への感謝ということでは、バロンダンスで使用されるバロン(日本の獅子舞の獅子のようなもの)も、深く関係しているようです。

ウブドで夜毎に舞われるバロンダンスのバロン

下は、やはり「クヘン寺院」に祀られていたバロン。

よく見ると、このバロンは農作物の恵でつくられています。

腹から垂れ下がるふさふさとした長い毛のようなものは稲穂です。

また、背中の飾りをよく見ると、これも、豆やトウモロコシでつくられています。(黄色い花びらのような部分はトウモロコシを砕いたもの)

「タマン・アユン寺院」で見たバロンも同じようなものでした。

まさに、バロンは五穀豊穣への願い、神々への感謝を表したものとなっています。