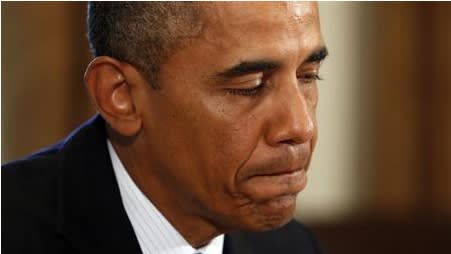

(シリア問題で苦悩するオバマ大統領・・・というような雰囲気です “flickr”より By Madhu babu pandi http://www.flickr.com/photos/93397882@N07/9629570153/in/photolist-fEW4HB-fBc2Sm-fEgVzE-fzhPde-fzvT7C-ftH5LX-eeee1T-eCJXWk-fFMXNX-efCCYq-e9SCth-eLvsdF-fzgBJP-fzxeff-fzgFFp-fzhRm6-fzhQ2F-fzvU4h-fzxa2U-fzhSpe-fzgCPK-fzvV4S-fzvYzd-fzvXNL-fzxdsG-fzhTdB-fGeJXR-fD1H74-euMBTF-fJQKMD-fD4Gdr-fz7Bd8-fHhUyF-fHhRNg-fHhPqn-fDjbud-fKTTai-fNgk98-fNgmJ4-fNgCJR-eM2zkc-fxbFZK-eDmZGK-euMCbc-e8FEwa-cRoBb1-eekrdR-e9CQKp-fBnSes-fE3noQ-fE9QNe)

【「私が自国民に化学兵器を使用したという証拠はない」】

シリアの化学兵器使用疑惑については、軍事的に優位にある政権側が、国連調査団がダマスカスに入っている時期に何故?・・・という疑問が当初から指摘されています。

“ケリー長官は記者会見で、シリアの化学兵器がアサド大統領▽大統領の弟のマヘル・アサド共和国防衛隊司令官▽国軍将軍(名前は明かさず)−−の3人だけで管理されていることを明かし、化学兵器攻撃にはアサド政権の最高幹部が関与しているとの考えを示した。”【9月10日 毎日】

一方、アサド大統領は“「私が自国民に化学兵器を使用したという証拠はない」”【9月9日 時事】と、自身の関与を否定しています。

“私はやっていない”という言い様は、弟のマヘル・アサド共和国防衛隊司令官か、もう一人の国軍将軍がやったのかも・・・という推測にもつながります。

****大統領の許可なく実行か=シリアの化学兵器使用―独紙****

8日付のドイツ日曜紙ビルト・アム・ゾンタークは、シリアでの化学兵器使用について、軍指揮官がアサド大統領の許可を得ないまま実行した可能性があると報じた。

ドイツ情報機関の話として伝えた。それによると、シリア軍指揮官は4カ月以上前から化学兵器の使用を認めるよう大統領府に求めていたが、一度も許可されなかった。シリア沖に派遣されたドイツ軍偵察艦が傍受した無線通話から明らかになったという。【9月9日 時事】

*************

上記情報が正しいかどうかは定かではありませんが、ありそうなシナリオのひとつではあります。

【反体制派以外はすべてまるく収まる提案のようにも】

ところで、ここにきてロシア提案を受けて事態が急転していることは報道のとおりです。

****シリア:化学兵器を国際監視下に 露外相が要請****

ロシアのラブロフ外相は9日、記者会見し、シリアのアサド政権に対し同国が保有する化学兵器を国際監視下に置くよう求めた。

ケリー米国務長官が同日、シリアが来週までに化学兵器を放棄すれば攻撃を回避すると述べたことを受けたもので、軍事介入に反対するロシアがアサド政権の説得工作に乗り出した形だ。

シリアのムアレム外相は提案を歓迎する立場を示した。ただ、アサド政権は化学兵器の保有を公式に認めておらず、実際に要請を受け入れるかどうかは不明だ。

ラブロフ外相はシリアに対し、化学兵器の保管場所を国際監視下に置く▽化学兵器を破棄する▽化学兵器禁止条約に加盟する−−ことを要請。これらの提案はモスクワで同日会談したシリアのムアレム外相に伝達された。

ラブロフ外相は、「シリアの化学兵器を国際監視下に置くことで(米国の)攻撃を回避できるのであれば、ロシアはシリアとともに直ちにこの作業に着手する」と表明した。

ケリー長官は同日、訪問先のロンドンでヘイグ英外相と会談した後、記者会見し、米国によるシリア攻撃を回避するためには、アサド大統領が来週までに化学兵器を国際社会に引き渡す必要があるとの考えを示した。一方、長官は、「アサド(大統領)はそうしないだろう」と述べ、攻撃の必要性を訴えてもいた。【9月9日 毎日】

*****************

アサド政権側はロシア提案を歓迎する意向を示しています。

なんだかんだ言っても、トマホークを撃ち込まれたり、爆撃されるのは、できれば避けたいところです。

まして、本当にアサド大統領自身が関与していなかったのであれば、アサド大統領としては、「どうしてこんなことになったのか・・・」という忸怩たる思いもあるでしょう。

****シリア:化学兵器監視を「歓迎」…アサド政権****

シリアの化学兵器を国際監視下に置いて廃棄するというロシアの提案について、シリアのムアレム外相は9日、歓迎の意向を表明した。

化学兵器の保有を公式に認めてこなかったアサド政権が、廃棄まで検討する姿勢を見せたのは異例だ。

米欧で軍事行動に反対する世論が高まっていることを踏まえ、柔軟姿勢を示すことで、化学兵器使用疑惑を軟着陸させたい思惑があるとみられる。

「市民の安全と国家の治安を保証するための提案を歓迎する」。訪問先のモスクワで、ラブロフ露外相との共同記者会見に臨んだムアレム外相は、化学兵器の国際監視や廃棄、化学兵器禁止条約への加盟といったロシアの提案を検討する意向を示した。(後略)【9月10日 毎日】

*****************

一方のアメリカ・オバマ大統領もシリア攻撃に関する議会の承認が見込めない情勢で、進むに進めず、引くに引けず、振り上げたこぶしをどうするのか、アサド大統領と同じぐらい追い詰められていますので、渡りに船の提案でしょう。

****米大統領:「前向きな展開可能性」…化学兵器廃棄、露提案****

オバマ米大統領は9日、米国のテレビ各局とのインタビューに相次いで応じ、ロシアが化学兵器を国際管理下で廃棄することをアサド政権に提案したことについて「前向きな展開となる可能性がある」と述べ、ロシアとシリアの対応を注視する考えを示した。

歓迎の姿勢を示しているシリアが今後、どう具体的に応じるかが焦点となる。

オバマ大統領は「これは我々が過去数年間にわたって求めてきたものだ」とロシアの提案に一定の評価を与えた。ただ、大統領は「今までこうした動きは見られなかった」とも述べ、アサド政権による化学兵器の廃棄に懐疑的な見方を示した。

その上で「シリアの化学兵器使用に対して確固たる軍事圧力をかけなければ、こうした提案は引き出せなかった」と述べ、対シリア軍事攻撃を目指す姿勢を堅持した。

この日、米議会は上院本会議でシリア攻撃の承認決議案を巡る審議を開始。上院は4日に外交委員会では承認決議案を可決しているものの、上院全体では賛否が分かれている。上院の与党民主党内では、決議案に賛成の立場のファインスタイン議員がロシアの新提案を歓迎する声明を発表。

アサド政権に45日間の猶予を与えて化学兵器使用の禁止を迫る修正決議案が浮上するなど新たな動きが表面化している。決議案の採決は当初の13日から来週以降にずれ込む見通しだ。

オバマ大統領は、NBCテレビとのインタビューで、シリア攻撃の承認が議会で得られるか「自信があるとは言えない」と語った。

一方、国連の潘基文(バンキムン)事務総長は9日の会見で、国連の調査でシリアでの化学兵器使用が確認された場合、シリア政府に化学兵器を廃棄させ、化学兵器禁止条約にも加盟させるための措置を、安全保障理事会に要請する考えを明らかにした。調査結果は今週末から来週にかけてまとまるとの見通しもある。

また、フランスのファビウス外相も9日、ロシアの提案を国連安保理決議に基づき実施するなどの条件付きで「受け入れ可能」とする声明を出した。【9月10日 毎日】

*******************

シリア・アサド政権は、アメリカの攻撃を回避でき、しかも、これまでの欧米側の「アサド政権を相手にせず」という雰囲気から、一転して“交渉の相手”としての地位を確保することもでき、政治的解決に向けた一筋のあかりも見えてきます。

ロシアは、久しぶりに国際舞台での存在感を示すことができます。

アメリカ・オバマ大統領は、ようやく振り上げたこぶしを下ろすこともでき、軍事的圧力をかけた成果と主張することで、傷ついた大統領の権威を多少なりとも修復できます。

批判は当然あるでしょうが、議会の承認が得られず立ち往生したり、単独で攻撃に突き進んで不測の事態が起きたり、国際的に孤立することの傷に比べればましでしょう。

国連も、フランスも歓迎しています。日本の安倍首相もプーチン大統領に賛意を伝えています。

もし軍事行動が行われると、報復などの不測の事態もおきかねません。

シリア問題の政治的解決は当分見込めなくもなります。

今回提案で関係国のメンツを保ちながら軍事行動が回避されれば、そうした事態も避けることができます。

何より、攻撃に巻き込まれて死傷する民間人犠牲も避けることが出来ます。

実際にまとまるのであれば、シリア反体制派以外は、すべてまるく収まるような提案です。

“アサド政権が、化学兵器の保有実態などの秘密情報を外国に提供するか疑問視する声もある。反体制派主要武装組織「自由シリア軍」のイドリス司令官は中東の衛星テレビ局アルジャジーラのインタビューで「政権はうそをついており、我々は(米国などの)軍事行動を求める」と、改めて訴えた。”【9月10日 毎日】

【実現性を疑問視しる見方も】

もちろん、ロシア提案がこのまま進むのかどうかには、ハードルもあります。

*****************

政権が安全保障の「切り札」とも言える化学兵器を簡単に手放す保証はない。

シリアの化学兵器は、通常戦力で劣るイスラエルへの対抗手段であり、化学兵器の開発や保有を禁止し、原則10年以内の廃棄を求める化学兵器禁止条約(1997年発効)にも署名しなかった。

政府は化学兵器の保有を公式には認めない姿勢をとっており、保有量や開発の実態は謎に包まれてきた。内戦突入後の2012年7月には外務省報道官が「化学兵器を保有しているが、国民には使用しない」と言及したことはあるが、その後もアサド大統領ら政権幹部は保有を言明していない。

イスラエルや米国は、アサド政権が追い込まれた場合、化学兵器でイスラエルを攻撃したり、テロ組織に化学兵器が流出したりすることを強く懸念する。

それだけに今回、ムアレム氏が化学兵器の保有を政府高官として事実上初めて認めたのは、米国の攻撃に対する政権側の危機感の大きさを示している。【同上】

****************

しかし、“安全保障の「切り札」”と言っても、実際に使用したら間違いなく壊滅的な報復攻撃を受けるカードで、実際問題としては対国民なら使えても、対イスラエルでは使えないカードでしょう。

攻撃回避の一時しのぎにすぎず、化学兵器の相当部分を温存するだろうとの見方もあります。

****シリア:化学兵器ロシア提案 管理実施は困難****

シリアの化学兵器を国際監視下に置くロシアの提案をアサド政権は9日「歓迎」したが、米国などの攻撃回避の一時しのぎとの見方もある。化学兵器は長年敵対関係にあるイスラエルへの対抗手段で、政権存続の鍵となる重要な兵器だ。内戦下で保有量や保管場所を特定するのは難しく、ロシア案が実行できるかは不透明だ。

「シリアは化学兵器や核兵器など大量破壊兵器(の使用)に反対だ。だがイスラエルは保有し我が領土(ゴラン高原)を占領している」。8日、米テレビのインタビューでアサド大統領はイスラエルを強く非難した。

イスラエルとの4度の中東戦争で劣勢だったシリアは、1970〜80年代に化学兵器の研究を本格化。米シンクタンクなどによると、猛毒のサリンやマスタードガスなどを製造し、旧ソ連や北朝鮮などの支援を受け90年代に兵器化した。内戦下でイスラム過激派に流出する懸念から米国がアサド政権の大規模攻撃をためらう一因でもある。

それでもムアレム外相が化学兵器保有を事実上認め廃棄を検討する姿勢を見せたのは、戦闘機などを供給するロシアの意向が大きいとみられる。

シュテイウィー・ヨルダン大学戦略研究所長は「ロシアと協議し政権存続のため化学兵器を犠牲にするしかないと判断したのだろう」と見る。

一方、エジプトのシンクタンク「アハラム政治戦略研究所」のサイード・オケーシャ氏は「攻撃回避の工作。化学兵器は一部廃棄し大半は隠し続けるだろう」と指摘した。【9月10日 毎日】

*******************

確かに、「これで全部か?」ともめそうな話ではあります。

ただ、やってみる価値のある提案でしょう。

多大な犠牲者を出した今回事件でしたが、この際は“誰が使用したのか?”という肝心の点には敢えて深入りせず、将来に向けて二度と化学兵器使用がなされない方向で、関係国が話をまとめることを期待します。

【ついでにイスラエル核兵器も】

シリアの化学兵器が国際管理できるようになるのであれば、ついでに中東情勢安定化のため、イスラエルの核兵器にも何らかの規制をかけたいところです。

****アラブ諸国:イスラエルのNPT加盟求めIAEAに決議案****

16日から開催される国際原子力機関(IAEA)の年次総会に、アラブ諸国がイスラエルの核能力を批判する決議案を提出することが6日、分かった。

エジプトのハレド・シャマアIAEA大使が毎日新聞のインタビューで明らかにした。決議案の提出には、2010年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議で合意された中東非核化国際会議が、予定されていた12年に実現しなかったことへの反発がある。非同盟諸国などにも同調する動きがあり、今総会の焦点になりそうだ。

決議案は、核兵器保有国とみられるイスラエルを批判し、NPTへの加盟やIAEAとの包括的保障措置(核査察)協定の締結を求める。同様の決議案は09年に採択されたが、10年には否決された。11年以降は提出されていない。

シャマア氏は「(関係国が)非核化会議に向けどれだけ真剣に行動するかみるために時間を与えたが、真剣な対応がなかったため決議案の提出を決めた」と述べた。

09年の決議案採択以降、米国などはイスラエルを加えた非核化会議実現の障害になるなどとして、決議案に賛成しないようIAEA加盟国に強く働きかけてきた。

米欧はイスラエルのみを名指しした今回の決議案にも反対する方針。決議に法的拘束力はないが、政治的な影響力は大きい。

IAEAでは、イスラエルと対立するイランの核兵器開発疑惑が最大の焦点になっているが、シャマア氏は「問題解決には、中東の全ての国が同じ権利と義務を持つ平等なシステムの構築が必要だ」と指摘。

イランと同様にイスラエルもNPTに加盟し、IAEAの包括的な核査察を受け入れることで、イランやアラブ諸国に根強い不平等感を解消する必要があると主張した。

イスラエルは自国の核兵器保有について否定も肯定もしていない。IAEAの保障措置が及ぶ範囲は限定的で、核兵器開発に関連するとみられる施設は対象外。NPT加盟の条件として、中東諸国の軍縮や核不拡散の実現による緊張緩和などを挙げている。【9月8日 毎日】

*************

イスラエルだけ特別扱いを認め続けるのは、イスラエルが頑な姿勢を続け、パレスチナ問題、イランを含む中東情勢が一向に安定化に向かわない一因と思われます。