讀賣新聞のWEBサイトに塾に通えぬ小中学生に無料の“公立塾”と言う、記事があった。

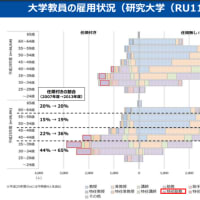

2007年以降、大量に出る教職退職者を活用して、塾に通えない子供たちの学習サポートが目的のようだ。

私が子供の頃は、超がつくほどの詰め込み教育で、「偏差値」という言葉が一般化した世代といわれた。

だが、クラスの殆どは学習塾に通ってはいなかった。

当時は「塾」といえば、そろばんかお習字が定番だった。

それが、いつのまにか小学校に入学する前から、「お受験塾」に通うようになってきた。

「お受験」とは関係のない、地方でも小学校の4年生くらいから塾に通うのが、当たり前のようだ。

それだけではない。

昨年からこの春にかけ、幼稚園から小学校低学年を持つ親をターゲットとした「学習雑誌」の創刊が、相次いでいる。

それも、ビジネス雑誌を発刊している日経など、「父親層」を取り込むような紙面づくりをしている。

もちろん、他の雑誌なども同じ傾向にある。

特徴的なことは「経済的に余裕がある層の、教育熱心な両親」で、「詰め込み教育などではなく、子供の個性を大切に伸ばしたい」ということだろう。

そのため「一貫教育の有名校を目指す」という、目的ではなく「結果、一貫の有名校でした」という、内容の記事が目立つ。

しかし、そんな家庭ばかりではない。

学校の給食費が払えない家庭や、高校では、経済的事情による退学者が、年々増加傾向にあると言う調査がある。

このような調査を見るたびに、「格差社会」という言葉が思い浮かぶのも事実だろう。

お金があれば、その子供にあった塾に通うことが出来る。

そうでない子供は、自分で何とかするしか方法がない、ということになるのだろう。

大人になってみると良く分かるのだが、学校で学ぶことは必要最低限のこと。

それも、人から教えてもらうと言気持ちでは、スキルアップにはならない。

むしろ今、必要なことは「子供たちの居場所」を創ることではないだろうか?

2007年以降、大量に出る教職退職者を活用して、塾に通えない子供たちの学習サポートが目的のようだ。

私が子供の頃は、超がつくほどの詰め込み教育で、「偏差値」という言葉が一般化した世代といわれた。

だが、クラスの殆どは学習塾に通ってはいなかった。

当時は「塾」といえば、そろばんかお習字が定番だった。

それが、いつのまにか小学校に入学する前から、「お受験塾」に通うようになってきた。

「お受験」とは関係のない、地方でも小学校の4年生くらいから塾に通うのが、当たり前のようだ。

それだけではない。

昨年からこの春にかけ、幼稚園から小学校低学年を持つ親をターゲットとした「学習雑誌」の創刊が、相次いでいる。

それも、ビジネス雑誌を発刊している日経など、「父親層」を取り込むような紙面づくりをしている。

もちろん、他の雑誌なども同じ傾向にある。

特徴的なことは「経済的に余裕がある層の、教育熱心な両親」で、「詰め込み教育などではなく、子供の個性を大切に伸ばしたい」ということだろう。

そのため「一貫教育の有名校を目指す」という、目的ではなく「結果、一貫の有名校でした」という、内容の記事が目立つ。

しかし、そんな家庭ばかりではない。

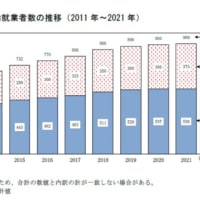

学校の給食費が払えない家庭や、高校では、経済的事情による退学者が、年々増加傾向にあると言う調査がある。

このような調査を見るたびに、「格差社会」という言葉が思い浮かぶのも事実だろう。

お金があれば、その子供にあった塾に通うことが出来る。

そうでない子供は、自分で何とかするしか方法がない、ということになるのだろう。

大人になってみると良く分かるのだが、学校で学ぶことは必要最低限のこと。

それも、人から教えてもらうと言気持ちでは、スキルアップにはならない。

むしろ今、必要なことは「子供たちの居場所」を創ることではないだろうか?